Автор - профессор Мюнхенского университета, философ, председатель Кантовского общества Германии Рейнгард Лаут рассуждает о месте ислама в мировой истории, которое становится понятным только при учете особенностей его возникновения.

Перевод с немецкого А. Муравьева

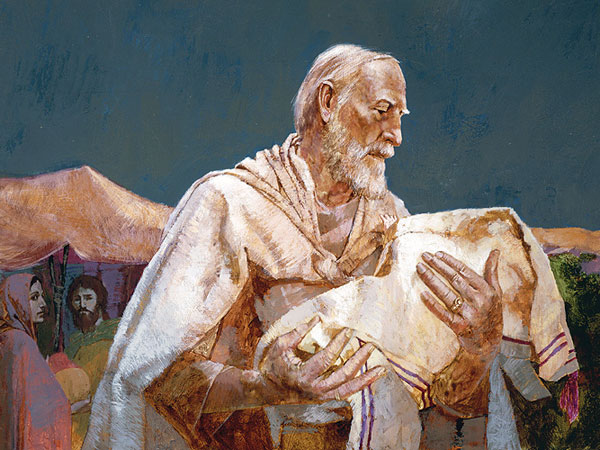

Narratio Abraham

Завет, который, согласно повествованию библейской книги Бытия, заключил Бог с Авраамом по воле Божией, сохраняет неизменное значение для евреев, а через них – для всех людей, которых он охватывает или будет охватывать. Евреи (ибрим), израильтяне, иудеи, христиане и мусульмане равно ссылаются на него, и сегодня он остается весьма актуальным. Поэтому было бы весьма желательно понять сам этот Завет (διαθήκη, foedus) и его смысл основательно.

Этому завету с Авраамом предшествовал, согласно Пятикнижию, другой Завет, который Бог заключил с Ноем по поводу потопа. После того, как Бог спас Ноя и всех, кто находился в ковчеге, Он глаголал к нему: «Се аз поставляю Завет мой вам и семени вашему по вас и со всякою душею живою, которая с вами […] и не умрет всяка плоть ктому от воды потопа и ктому не будет потоп водныи еже истлити всю землю» (Быт 9:9-11).

Завет Авраамов отличается от завета Ноя тем, что он заключается уже не со всеми людьми (т.е. послепотопными), а только с Авраамом, т.е. с избранной частью человечества. Забегая вперед, можно сказать, что это значит, что только лишь в этой части будет достигнута некая высшая ступень духовного развития, которая и инициирует Завет. Бог требует от Авраама, точнее от его отца Фарры (Тера), чтобы он оставил свою родню и свой дом в Месопотамии (Уре) и вселился в страну, которая была ему указана. Согласно Быт. 11:31, это был отец Авраама Фарра, который отправил его самого, его жену Сару и его племянника Лота в скитания. Они должны были прийти в Ханаан, но добрались только до Харана в Северной Месопотамии и остались затем там.

Согласно Корану (суры IX, 114; XIX, 41-49 и XXVI, 69-82), Авраам вступил в конфликт со своим отцом из-за многобожия, которое было всеобщей религией в Месопотамии. В Книге Бытия об этом ничего не сообщается. Но поскольку Коран довольно часто основывает свою традицию на авторе этой Книги, имеет смысл посмотреть, были ли предпосылки для такого утверждения в Ветхом Завете. И действительно, повествование об Ахиоре, владыке аммонитян, которого Олоферн уведомляет о прибытии израильтян, дает для этого некоторые основания. «Люди из этого народа, - объяснил он, - потомки халдеев. Прежде они поселились в Месопотамии, потому что не хотели служить богам отцов своих, которые были в земле Халдейской, и уклонились от пути предков своих и начали поклоняться Богу неба, Богу, Которого они познали; и Халдеи выгнали их от лица богов своих, — и они бежали в Месопотамию и долго там обитали. Но Бог их сказал, чтобы они вышли из места переселения и шли в землю Ханаанскую; они поселились там» (Иудифь 5).

Это повествование подтверждает сведения Корана о том, что Фарра вместе с Авраамом, Сарой и Лотом покинули страну Сенаарскую по причине этого многобожия. Они не хотели служить богам отцов своих (Иудифь 5:7). Из этих слов неясно, относился ли сам Фарра к этим отцам, или он уже окончательно отверг многобожие. В любом случае долгая промежуточная остановка в Харане должна была иметь свое основание.

Покинуть родину

Приказание покинуть свою родину Сенаар, безусловно, означало для Авраама серьезные испытания: он покинул плодородную и обработанную землю и поселился среди варваров. То же самое требование стало и основанием великой надежды послужить «Богу небесному» на новой земле, свободной от многобожия. Согласно вавилонскому воззрению, «Бог небесный» есть именно тот, кто стоит над всеми богами звездного мира, высочайший, который управляет всеми естественными силами мира и, кроме того, властвует над богами.

Поскольку Авраам не хотел более служить этим богам и поэтому покинул Сенаар, то он должен был почитать нечто трансцендентное, принципиально противоположное естественному порядку, то есть кого-то даже более могущественного, чем вавилонского Владыку Небесного. Взамен за это суровое требование полностью отделить себя от богов и их почитания и искать место для поклонения единственному Богу Небесному и посвящения себя ему Бог благословил его и предрек ему, что другие народы, каждый в свою очередь, будут мечтать о том блаженстве, которое получил Авраам.

Обетование

После вполне мирного отделения Лота, который избрал себе для жительства тогда еще богато орошаемую и плодородную Иорданскую низменность, Аврааму Бог указал землю, которой он и его потомки по Божией воле должны были обладать на вечные времена, то есть известную впоследствии Землю Обетованную. «Встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо Я тебе дам ее» (Быт 13:17).

Затем последовал большой поход царей Востока из Элама, Сенаара и других мест против князей Иорданской низины, в котором Авраам принял участие после решающего сражения. Ночью он со своими людьми атаковал возвращающееся домой войско победителей и освободил пленного Лота и его семью. Интересно представить, что стояло на кону: Лот жил в Содоме, в некоем «доме» городском (Быт 19:1-3). Оба ангела, которым Авраам оказал гостеприимство у Мамврийского дуба, встречают его «у городских ворот». Таким образом, Лот уже довольно сильно был вовлечен в различные отношения с язычниками - жителями Содома.

После того, как Кедорлаомер (в греч. Ходоллгомор) пленил его, перед ним встала перспектива возвращения в политеистический Сенаар или в Элам, то есть в прежнее многобожие. Авраам освободил его от этой угрозы его душе. Жить там означало, согласно резкому выражению Варуха, «оскверниться с трупами» (Вар 3:10). Лот тогда, согласно предречению и по указанию Божию, направился в Ханаан; таким образом он исполнил заповедь Божию и впоследствии был причислен к пророчеству. Именно поэтому Авраам обратил свое прошение к Богу о содомлянах, которое было, прежде всего, прошением за Лота и его семью. Авраам засвидетельствовал делом свою безусловную веру в предречение Божие, когда он напал на далеко превосходящие его силы войска князей восточных во время их возвращения. Успех его ночного нападения Авраам, вероятно, переживал так же, как впоследствии израильтяне переживали гибель египетского войска, преследовавшего их в Чермном море.

Битва князей Востока с владыками Иорданской долины, должно быть, имела огромное историческое значение. Царь Амрафел Вавилонский был в те времена (то есть в начале бронзового века) владыкой могущественного тогда государства Ближнего Востока. С другой стороны, Библия упоминает, что долина Иордана и область, впоследствии известная как Мертвое море, были, подобно тогдашнему Египту, прекрасно орошаемой плодородной землей вплоть до Сигора. Сообразно этому значению был оценен царем Содомским и освободительный поход Авраама после его военного успеха. Он встречает Авраама уже в местности Таль Шаве, находящейся непосредственно перед Иерусалимом.

В этом моменте истории происходит вдруг нечто совершенно сверхъестественное: царь Салима Мелхиседек («праведный царь»), в свою очередь, выходит навстречу победителю Аврааму и приносит ему хлеб и вино. При этом Мелхиседек также был «священником». В первый раз в священной истории на сцену выступает священник, и об этом священнике отчетливо говорится, что он был священником «Бога Вышнего» (Эль Эльон), который сотворил небо и землю (Быт 14). И вот, перед этим Богом Вышним Авраам уверяет царя Содомского, что он не желает взять себе ничего из добычи, которая ему принадлежала.

Были, впрочем, и другие, помимо Авраама и Лота, которые не были (очевидными) многобожниками и почитали Единого Бога Небесного. Да, действительно, существовали (по крайней мере, один) и священники этого Бога. Подобным же образом мы находим и позднее на Святой Земле и за ее пределами почитателей «Вышнего Бога» (в Аравии, Месопотамии, Сирии, Мадиане и т.д.) Сам Бог называет себя иногда, особенно при Аврааме, «Эль Шаддай», что, по крайней мере, лингвистически, означает: «Тот, кто живет на вершине горы», что можно перевести по смысловой аналогии «Всесильный» (Быт 17:1).

Значение Завета

Авраам показал на деле избавлением Лота из рук многобожников, что он последовательно и без колебаний исполнял Божие задание (Иак 2:21-23). Когда Предрекший является ему вновь, он принимается горько сетовать на то, что у него нет сына, который мог бы, сам и его потомки, владеть Землей Обетованной, а наследовать ее смогут лишь его домочадцы. В ответ же Бог обещает Аврааму, что никто из них, но только лишь его сын по плоти будет владеть Землей Обетованной. И Бог подтверждает свои слова вдобавок тем, что его потомство не претерпит порабощения, которое угрожало ему впоследствии (Быт 15).

Затем в Книге Бытия стоит буквально следующее: «В этот день заключил Господь завет с Аврамом, сказав: потомству твоему даю Я землю сию»[1].

Эти слова заставляют вспомнить о том, что значение «Завета», который был здесь заключен, надо правильно понимать. Это – Завет с Богом! Даже брачный союз, с нарушением которого впоследствии часто сравнивали нарушение союза с Богом, существенно слабее – все-таки он лишь союз человека с человеком. А поскольку Бог есть единственный партнер этого союза, то Он по сути своей нерасторжим (indelebilis). Автор «Послания к евреям» удачно выразился об этом так: «Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся Самим Собою, говоря: истинно благословляя благословлю тебя и размножая размножу тебя. И так Авраам, долготерпев, получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их»[2].

Этот Завет отныне обозначал для Авраама сущностную перемену в нем самом. Он знал: это так, неизменно[3]. «Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность Своей воли, употребил в посредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий»[4].

Поскольку завет с одной стороны (со стороны Бога как его участника) совершенно неизменен, со стороны человека возникло сознание, что он находится в нерушимой безопасности. Мы знаем о язычниках, например, из «Истории» Геродота, что они также верили в защиту своих городских богов и полагались на их помощь, а также что они получали от этих богов даже здесь и сейчас обещания, которые исполнялись. Однако мы нигде не находим такой специфической вечной неизменности, как в Завете Авраама с Богом. Кроме того, чада Авраама уникальным образом оказываются превознесенными над прочими народами. Бог, таким образом, вступает в Завет с евреями, и они свободно выбирают Его, и тем самым Он с ними и они с Ним оказываются связанными.

Если сравнить Завет Авраамов с Заветом Ноя, то можно заметить следующую разницу: Бог хранит Ноя и его семью и, соответственно, все человечество после Потопа, своим Заветом от возможной космической катастрофы. В Аврааме и с Авраамом Бог, наоборот, выделяет лишь одну определенную часть человечества. Божия клятва и обетование связывает с Ним отныне только евреев. Теперь они чада Божии не в смысле, что они сотворены Им подобно другим людям, но в том смысле, что они чада особого обетования, данного свободной волей Бога: чада усыновления. Принцип свободного (не основанного на естестве) усыновления играет в истории евреев все более неожиданную роль. Исаак имеет преимущество перед Исмаилом, а Иаков – перед Исавом в Завете. Таким образом, в конечном счете, и Иисус, отвергнутый краеугольный камень, получает преимущество перед другими камнями, которые употребляли зиждущие для строения. Усыновление есть подъем на некую новую, как будет показано далее, духовную ступень[5].

Заключение договора зримо запечатлевается Богом посредством постоянного знака - обрезания: «Сей есть завет Мой, который вы [должны] соблюдать между Мною и между вами и между потомками твоими после тебя: да будет у вас обрезан весь мужеский пол»

(Быт.17:10). «И сие будет знамением завета между Мною и вами» «в род и род» (Быт 17:11)[6].

Это обозначает вот что: тот, кто принимается в Завет, непременно должен носить на своем теле с самого момента вступления в Завет видимый и неизгладимый знак – обрезание. Этот надрез на его теле ставит его в особое постоянное отношение покорности и защищенности к Всевышнему Богу, Богу небесному, всесильному, и это же отделяет его от остальных людей.

Благодаря этому усыновлению возникает – и это надо особо отметить – совершенно новое и небывалое отношение людей друг к другу, в отличие от естественно-семейного или политического. На место физиологического или племенного единства вступает единство духовное. И об этом прямо говорится, когда Бог в связи с этим заповедует, что «даже чужестранец, который не из твоего рода» и даже тот, кто был куплен, как раб, должен быть обрезан – не только может, но должен быть. Этому соответствовала дальнейшая заповедь – «Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, [ибо] он нарушил завет Мой» (Быт 17:14).

Аврамов завет был, таким образом, ясно вознесен на некий духовный уровень, что стало возможным благодаря прямому действию Божию. Не просто обещание (со стороны евреев), но факт (указанного Богом) обрезания запечатывает его. Пророк Иеремия вернется еще к этому характеру и приведет в признанию, что, по крайней мере, с человеческой стороны, он был принят без энтузиазма.

Кроме того, надо учитывать, что предложение этого Завета заключало в себе для Авраама искушение. Ведь у него был сын от рабыни Агари, замещавшей Сару. Конечно, это был фактически сын рабыни, а не его законной жены Сары. Когда Бог предрек ему в этом Завете многочисленное потомство, то Авраам сперва подумал, что под словом «семя» имеется в виду Исмаил (Быт 17:48), и стоит почувствовать горький привкус, который несло в себе то, что предстояло. В дальнейшем также окажется, что даже сам Авраам еще пытался в одиночку или преобладающим образом думать о своем потомстве по плоти (совершенно легитимном). Естественное потомство и сверхъестественное отныне после введения обрезания более не перекрывались.

Этот союз с точки зрения своего исполнения в обрезании имеет в нем свой базовый пункт. С другой стороны, у обрезания есть в этом отношении свое собственное естественное место в плотском потомстве Авраама. И, тем не менее, эта связь, которая тем самым учреждается, есть нечто существенно иное, нежели связь естественная. Впервые связь по свободному выбору встает на место естественной (подобно тому, как в борьбе Авеля и Каина возникает нечто иное, чем просто семейный раздор). Авраам должен хорошо отдавать себе отчет в этой особенности: ведь он все-таки ввел обрезание в какой-то отрезок своей жизни, в котором у него уже был естественный сын (хотя и от рабыни), то есть у него было потомство. Если бы провозвещение и союз понимались им лишь в естественном смысле, то в них бы не было более нужды. Но если они были введены как печать некоего сверхъестественного отношения, то это создало бы некий духовный порядок выше естественного, как позже помазание и крещение. Он аналогичен оставлению Сенаара, естественной родины, ради избранной по свободной воле земли.

Исмаил

Непосредственно сразу после установления обрезания – и это имеет глубокое значение – Бог открывает Аврааму, что его законная супруга Сара подарит ему сына (возможно, что повествование 17:15 есть вариант повествования 18:1-15.). По человеческим меркам Авраам и Сара были уже негодны к зачатию. Аврааму пришлось сразу после введения обрезания оставить надежду на полностью законное потомство, по крайней мере, в своем естественном уповании.

Если бы Авраам уже исполнил конкретное ожидание ребенка от Сары, так как союз начал принимать в обрезании определенную конкретную форму, то это бы показалось Аврааму чрезмерным. Но он все-таки мог сопоставить обрезание и телесное потомство как выражение завета с Богом. Именно то, что он терпеливо сносил отсутствие естественного законного потомства, делало его в глазах Бога достойным стать отцом завета обрезания (ср. тж. суру 2, 124).

Если проследить историю Авраама в книге Бытия вплоть до этого места, то можно на этом и закончить историю заключения Завета. Но то, что следует за этим, поражает читателя своим масштабом: это ведет к еще более глубокому измерению этого союза. Бог требует от Авраама (на этом основании) принесения в жертву как раз горячо желанного вопреки всякой надежде и наконец обретенного сына Исаака, именно того, о котором Он рек: «поставлю завет Мой с ним заветом вечным, на котором я буду Богом ему и потомству его после него»[7].

Это влекло за собой неизбежное следствие. Исмаил тоже был обрезан, он был даже первым обрезанным. По собственному слову Божию, он находится в неотменяемом Союзе проречения – он и его потомство. И, тем не менее, Бог прямо перед рождением Исаака проводит различие в отношении этого союза для самого Исаака. В этом месте еще совершенно непонятно, в чем кроется отличительный признак обоих. На то, что Бог – не есть Бог произвола, указывается тем, что это еще будет открыто впереди. То, что впоследствии завет с Исмаилом продолжается, весьма выразительно видно уже из того, что Бог Сам является Агари после того, как Сара изгоняет ее из семьи, и подает надежду ей и ее сыну на пути через пустыню в Египет. Составитель Корана ссылается именно на это обстоятельство две с половиной тысячи лет спустя как на доказательство продолжения завета с Исмаилом.

[1] Быт. 15:18

[2] Евр. 6:13-17. Коран верно признал значение этого Само-подтверждения и Само-оправдания и выражает его своим собственным образом. Бог есть му'мин, иначе говоря, в Нем Его слава (δόξα) «стала известной». И в этом слове мы узнаем измененное в пассив приставкой му- слово «амин», аминь, истинно. У Бонавентуры то же самое самоподтверждение называется «iudexsui (etoppositi)», а у Декарта – «veracitasDei»i.e. Veritatis. В идее «клятвы самим собою» можно разглядеть древнейшее стремление отразить мыслью этот момент само-оправдания. Сура 59:23: «Он - Аллах, нет божества, кроме Него, царь, святой, мирный, свидетельствующий свою Истинность, великий, могучий, превознесенный (эль-Шаддай!), он – несравнимого величия!».

[3] Иначе говоря: с этого момента евреи сущностно стали народом, укорененным в трансценденции.

[4] Евр 6:17-19

[5] Существует только одно отношение, превосходящее это онтологически: абсолютное отношение сыновства Исусова, в котором обретает основание уже Новый Завет.

[6]Геродот, который был для грека чрезвычайно сведущ в истории и немало поездил (от Восточной Персии до Сицилии и от Скифии до Элефантины в Верхнем Египте), сообщает (II, 104) очень точно, что он наблюдал обычай обрезания только у египтян, колхов и финикийцев. Жители Колхиды, однако, сказали ему, что они – переселившиеся после похода Сесостриса, а финикийцы переняли обрезание, по их собственным словам (ведь Геродот лично был в Сирии) от египтян и отчасти уже оставили его. Таково свидетельство из 6 века до Р.Х., то есть из времени 1200 лет спустя после времени Аврамова. И все-таки в этом есть большой смысл, ибо это показывает, что обрезание было употребляемо в течение длительного времени только у египтян. Даже и в современном Египте этот обычай настолько любим жителями, что они не приняли отмену обрезания даже для женщин. Пророк Иеремия в одном из своих пророчеств перечисляет народы, которые «лишь плотски обрезаны»: «Египет и Иудею, и Едома и сыновей Аммоновых, и Моава и всех стригущих волосы на висках (т.е. арабов), обитающих в пустыне; ибо все эти народы, и весь дом Израилев также с необрезанным сердцем» (Иер 9:24-25)». Эти сведения хорошо согласуются с тем, что сообщает Геродот. Из того, что обрезание было введено после рождения Исмаила, сына египтянки Агари, но до рождения Исаака, можно сделать вывод о решающей роли отношения евреев, с одной стороны, к вавилонянам, а с другой – к египтянам.

[7] Быт 17:19.