Файлы для скачивания

Мы продолжаем публиковать материалы в развитие специального проекта «Полит.ру», посвященного проблемам гражданской самоорганизации, препятствиям, возникающим на пути коллективного действия и способам преодоления этих препятствий. Проект начался публикацией выходящей в издательстве О.Г.И. новой книги известного социального мыслителя, профессора и заведующего кафедрой Прагматики культуры НИУ ВШЭ, основателя и управляющего рекомендательным сервисом Имхонет, автора переведенных на различные языки книг «Экономика символического обмена» и «Манифест новой экономики» Александра Долгина - "Как нам стать договоропригодными, или Практическое руководство по коллективным действиям".

Когда что-то хорошее достается кому-то одному – кому-то другому оно не достанется. Кроме того, это хорошее может быть слишком дорогостоящим для одного человека. Когда что-то хорошее распределяется на всех, велик риск, что на всех не хватит. Одно из классических решений этой проблемы – люди, объединенные общими интересами и потребностями, могут собираться в группы и целенаправленно добиваться того, что им нужно. С одной стороны, это проще и дешевле, чем делать всё в одиночку; с другой стороны, когда группа своего добивается, блага в ней распределяются в достаточной мере - как раз за счет того, что её состав ограничен. Иными словами, получается баланс между средствами к достижению и масштабами запроса.

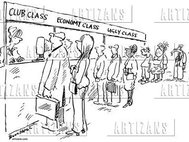

Этот феномен в середине XX в. описал американский экономист, будущий лауреат премии Нобеля по экономике Джеймс Бьюкенен (James Buchanan). Для описания он предложил так называемую теорию клубов. Клуб в его понимании – это объединение двух или более заинтересованных игроков для того, чтобы общими усилиями скинуться и получить что-то хорошее. Блага, которые таким образом производятся, с одной стороны, эксклюзивны, то есть распределяются только между членами клуба, а с другой стороны, внутри клуба их получают все в равной степени, без конкуренции. В качестве примера такого клуба часто приводят аудиторию кинотеатра, где членство в клубе определяется платой за билет, а клубные блага представлены просмотром фильма на большом экране и с хорошим звуком, что получает каждый из присутствующих в зрительном зале без исключения.

Для того чтобы клуб работал, в большом количестве случаев важно наличие формального (или неформального) института, который будет заниматься допуском/отсевом, модерировать принятие решений и координировать целенаправленные действия. Модель клуба применима не только к группам частных лиц, но также и к организациям, корпорациям и государствам (пример: Евросоюз).

Волонтерские клубы

Производством и распределением общественных благ, доступных всем гражданам, независимо от клубной принадлежности, по идее должно заниматься государство, но оно не всегда с этим справляется. Хорошо организованный клуб может это отчасти компенсировать постольку, поскольку он способен отстаивать некоторые блага для своих участников.

Вопрос: может ли клуб быть организован так, чтобы бонусы получали не только его участники, но и общество вне его? Можно ли при помощи клубной модели проделать то, что не удается государству с его законодательно-карательным аппаратом?

Эту тему рассматривали американские политологи Асим Пракаш и Мэттью Потоски (Aseem Prakash, Matthew Potoski) в работе «Коллективное действие посредством волонтерских экологических программ: перспективы теории клубов» (Collective Action through Voluntary Environmental Programs: A Club Theory Perspective). Главная проблема в том, что на первый взгляд, это противоречит основному принципу: клуб нужен для того, чтобы именно его участники получали бонусы. Но клуб, как эффективный институт коллективного действия, может быть многофункционален.

Исследование проводилось на материале экологических ассоциаций, в которые могут вступать компании. Исходная проблема формулировалась так. Практически любое производство сопровождается загрязнением окружающей среды – это его отрицательное внешнее воздействие. С другой стороны, компания может оптимизировать свою деятельность так, чтобы загрязнения было меньше. Это было бы положительным внешним воздействием, но для этого производителю придется взять на себя издержки по разработке более экологичных методов производства, приобретению соответствующего оборудования и материалов, вероятно, по введению каких-то структурных изменений и т.п. Без дополнительного стимула такие расходы представляются фирме ущербными, она заинтересована в том, чтобы по возможности их избегать, потому что общественно-экологические интересы далеки от её актуальной повестки. За интересы общественности может заступиться государство, что оно и делает в некоторых странах, вводя квоты на выбросы и прочие ограничения. Но это не панацея, потому что дальше начинается давление лоббистских групп, сделки с корпорациями и неофициальное давление заинтересованных лиц – это в том случае, когда заинтересованные лица не находятся непосредственно у власти.

Исследователи выдвинули тезис, что если эту внешнюю по отношению к фирмам проблему преобразовать в проблему внутреннюю и сделать предметом прямой заинтересованности, то эффективность решения многократно повысится по сравнению с тем, что доступно на уровне государственного давления. Преобразование проблемы происходит на этапе вступления в клуб – в данном случае экологический. Членские взносы, обеспечивающие ограниченность состава участников, выражены в данном случае не в прямых платежах, а в тех издержках на снижение вреда от производства, которые берут на себя фирмы-участники. Клубные блага при таком раскладе будут заключаться в том, что членство в клубе повышает репутацию среди потребителей и инвесторов (в частности за счет того, что клубные правила будут предписывать большую прозрачность в распределении ресурсов).

Кроме того, клуб как более крупная единица, нежели просто компания, будет привлекать к себе больше внимания со стороны. Репутация в этом случае будет неконкурентным и эксклюзивным благом, которое и будет мотивацией к тому, чтобы в нее вложиться. Кроме того, клубы могут предлагать помощь в выходе на новые рынки и бесплатные консультации по оптимизации бизнеса. Такой тип клуба, направленный, прежде всего, улучшение внешней по отношению к нему среды и с этой целью производящий клубные блага, исследователи назвали «волонтерским клубом» (voluntary club).

Два барьера – три меча

Описанным образом выглядит общая схема. Частности зависят от того, как будет организована работа в каждом конкретном случае, а это, в свою очередь, обусловлено контекстом, в котором формируется клуб. Авторы разделяют клубы на два типа: с мягкими предписаниями и с жесткими предписаниями. Первые соблюдать проще и дешевле, зато вторые дают более ощутимый положительный эффект в плане внешнего воздействия, и репутация у них лучше.

Далее, клубу необходим контроль над участниками – в первую очередь, чтобы следить за соблюдением предписаний и тем самым бороться с безбилетниками, которые пытаются воспользоваться клубными благами, не делая членского взноса. Контроль может быть слабым (просто отслеживание и внутренняя констатация), средним (контроль с привлечением внешних наблюдателей и аудиторов плюс открытая публикация результатов проверок) или сильным (пристальное наблюдение за поведением участников плюс санкции для тех, кто уклоняется от соблюдения предписаний). Пользуясь метафорой Гоббса («соглашения без меча лишь слова, которые не в силах гарантировать человеку безопасность»), авторы называют эти типы контроля «мечами».

Всего по итогам комбинирования этих двух параметров (предписания и мечи) получается шесть типов волонтерских клубов, которые обладают различной эффективностью и доступностью. Например, объединение по экологическому менеджменту ISO 14001 – это клуб с мягкими предписаниями и «слабым» мечом. Репутация у этого клуба, соответственно, ниже, чем у тех, которые предъявляют к участникам более высокие требования. Но как раз за счет этого в него могут вступать небогатые фирмы из развивающихся стран, потому что так у них появляются определенные бонусы и возможности для дальнейшего развития, тогда как в более престижные клубы им дороги пока нет. В свою очередь, клуб, производящий не слишком дорогие блага, может позволить себе большее число участников, чем клуб с высокой эффективностью и жесткими требованиями. Сейчас в ISO 14001 состоят компании из 163 стран мира. За счет массовости и территориального охвата формируется его бренд.

Систему эко-менеджмента EMAS авторы приводят как пример среднего случая. Следует отметить, что их работа была опубликована в 2007 г., и с тех пор EMAS уже утвердил новый свод правил (от 2009 г.), в котором особо оговаривается, что организация заинтересована в привлечении новых, еще не вполне окрепших компаний и обещает им гибкие схемы интеграции и разнообразные льготы. Тем не менее, этот клуб по-прежнему остается более требовательным по сравнению с ISO 14001 и фактически рассматривает ISO как предшествующую ступень: в его презентации есть особый раздел, в котором указано, чем именно он отличается. Основным отличием остается публикация показателей соответствия стандартам по итогам ревизии.

Исследователи приходят к выводу, что волонтерский клуб может быть эффективен только в том случае, когда его требования и методы соответствуют тем условиям, в которых он функционирует. В этом случае он может быть удобным инструментом, восполняющим недостатки государственного регулирования. В отличие от обычного клуба, волонтерский клуб должен учитывать не только соотношение издержек и бонусов, но и соотношение доступности членства и привлекательности в глазах третьих сторон, которое будет обеспечивать ему репутацию.