Файлы для скачивания

Мы публикуем фрагмент выходящей в издательстве О.Г.И. новой книги известного социального мыслителя, профессора и заведующего кафедрой Прагматики культуры НИУ ВШЭ, основателя и управляющего рекомендательным сервисом Имхонет, автора переведенных на различные языки книг «Экономика символического обмена» и «Манифест новой экономики» Александра Борисовича Долгина - "Как нам стать договоропригодными, или Практическое руководство по коллективным действиям" с предварительными замечаниями Анны Сакоян.

Проблематика коллективных действий энергично обсуждается во всем мире в связи с самоорганизацией сообществ для решения поставленных задач. Задача может быть любой: начиная с уборки общей территории и установки мусорного бака, заканчивая принятием электоральных решений.

Лейтмотив дискуссии вокруг этой темы на отечественном материале - вопрос: почему ничего не получается? Традиционный обобщенный ответ: из-за недоговоропригодности.

Александр Долгин в книге «Как нам стать договоропригодными» выстраивает модель формирования и функционирования эффективного сообщества, способного собственными силами принимать и реализовывать коллективные решения, а также избавляться от ключевых трудностей внутренней коммуникации.

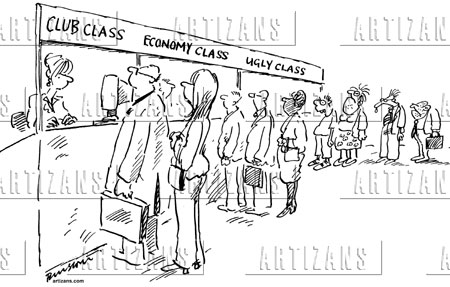

Переходу к эффективным и слаженным действиям препятствует отсутствие сообщества, осознающего себя коллективным дееспособным субъектом и готового выступать в этом качестве. Наиболее эффективным форматом такого сообщества Александр Долгин считает клуб, то есть структуру, в которой участники изначально объединены общими интересами:

«Базовая логика состоит в том, что существует некая пороговая численность участников, при наборе которой искомый результат (или процесс) достигается с приемлемыми (в расчете на одного) издержками. В этом весь смысл образования клуба — поделить издержки, не потеряв при этом в качестве. Если минимально необходимый состав не набирается, затраты, выпадающие на долю инициаторов, становятся чрезмерными, и при таком раскладе дело лучше не начинать. С другой стороны, в ряде случаев, хотя и не всегда, имеет место ограничение численности сверху — оно возникает, когда качество искомого блага снижается из-за переполнения клуба».

Долгин считает, что многие проблемы, которые в прошлом были трудноразрешимы, сейчас преодолеваются легче – за счет лучшего понимания их механизма, а также дополнительных возможностей, предоставляемых современными информационными технологиями. Это касается и поиска людей, и обсуждения интересов, и проведения голосований, и борьбы с «безбилетниками». Иными словами, условия для распространения клубных институтов уже есть. Более того, некоторые клубы уже существуют (например, Союз автомобилистов). Одна из задач состоит в том, чтобы локализовать те места, где клубы еще не сформировались, но потребность в них имеется.

Анна Сакоян

Примеры недостающих клубов

Нам осталось поделиться своим пониманием пары-тройки насущных задач, которые ждут не дождутся своих клубов. Потому что ведь с клубами получается замкнутый круг: пока их нет, они вроде бы и не нужны. А те, что нужны, — наверное, где-то есть. Откуда же взяться новым клубам? Дефицит спроса на них берет начало от незнания, что это такое и зачем. Недобрую службу служит и наша фаталистская вера в то, что все сущее необходимо, а чего нет — в том, стало быть, и нужды нет.

Глава 3.1. Окультуривание пространства повседневности

Возьмем, для примера, вопрос общественной чистоты и видового благообразия. Сказать без обиняков, мы обитаем в грязи и явно не страдаем от избытка визуальной красоты. Если вы живете в Москве и вам посчастливится летом добраться до водоема или реки, что вообще-то непросто, потому что мало-мальски обустроенных мест крайне мало, вас ожидает удручающая картина. И дело не в чистоте воды, а в том, что ее окружают горы мусора. В полном соответствии с теорией разбитых окон [55], каждая неубранная гадость вскорости наворачивает на себя себе подобное. И ведь никто из нас по отдельности не способен на такое безобразие, а вместе мы не способны на обратное. Потому что все равно уже гора, пакетом больше, пакетом меньше — это дела не меняет.

Оторопь от картины, которая встречает прибывших на пикник, немного сглаживается тем, что по пути следования им предоставляется отличная возможность эстетически адаптироваться. По выезде из Москвы взору открываются гряды чередующихся меж собой бытовых и промышленных отходов, каких-то полузаброшенных мастерских, пустырей, огороженных ломаными заборами, увитыми в прогалах колючей спиралью, бэушных покрышек, вывороченных бетонных панелей, шевелящих усами арматуры. Понятно, что мы не в Европе и не можем позволить себе содержать архитектора дороги, чтобы тот отслеживал благообразие видов, открывающихся взору путешественников. Но тут ведь не одни дороги, которые преодолел — и забыл, их обступают дома, в которых живут люди. Как правило, с одной стороны шоссе бурьян, дряхлый одноэтажный сектор и полузаброшенная промзона, а с другой — новехонькие кварталы массовой застройки, в них проживает очень много людей, причем на постоянной основе. И весь этот, простите за украинизм, разгардияж располагается прямо у них под носом. И если вид из автомобиля — это общественное упущение, то вид из окна квартиры — коллективное антиблаго, которое имеет вполне определенную группу бенефициариев с обратным знаком. За него, по идее, ответствен клуб проживающих по соседству. И ведь среди жильцов наверняка есть люди, чистящие зубы по утрам, и какая, должно быть, для них мука встречать по выходе из своей прибранной норки натурально средневековую клоаку со всем прилагающимся! Честь и хвала человеческой психике за то, что выдерживает эту разницу потенциалов.

Вы улавливаете, к чему я клоню: к общественному движению за чистоту. Жильцы могли бы объединиться и взять на поруки близлежащую местность. И не ждать, когда власти десантируют клининговую роту гастарбайтеров или установят европейскую мусорную сортировку и прочий социальный хай-тек. Самим элементарно убрать мусор, разбить палисадники, озеленить заводские ограды — это не стоит непомерно много. Достаточно 10—15% интересантов, чтобы взять в руки грабли и поставить вопрос на контроль.

Вообще-то, для этого существует легитимная работающая форма — всем известные ТСЖ, товарищества собственников жилья. Их нам никак не обойти стороной, потому что, по идее, ТСЖ — это настоящая школа договоропригодности. Однако, кого ни спроси, все в один голос жалуются, что эти товарищества недееспособны и что собрания жильцов не могут сойтись ни на чем путном. Социологи тоже ставят диагноз: в массе эта школа не учит, чему должна. Да и как договориться, когда, например, в борьбе за придомовую территорию сталкиваются непримиримые группы интересов: старухи с их тягой к покою — и дети с их шумной активностью; мамы с колясками — и автомобилисты; любители палисадников — и физкультурники с потребностью в площадях иного назначения?! И никаких тебе понятий о правиле Линдаля, а просто вече — кто кого перекричит. У всех ТСЖ однотипные задачи: выбор управляющей компании, утверждение бюджета, санкции против неплательщиков и т. п. Поэтому разработка IT-платформы для них (о чем говорилось в первой части данной работы) более чем экономически оправдана, и централизованный сервис поддержки — тоже. Другое дело, что, прежде чем выступить инициатором и заказчиком такой разработки, им как-то нужно объединиться. А это не в интересах действующих в большинстве своем замшелых правлений.

Хорошо, тогда давайте начнем с наведения чистоты — в этом, наверное, можно обойтись без правления. И позвольте не согласиться с тем, что это задача третьего плана. Ключевой цивилизационный процесс, разъясненный, к примеру, Норбертом Элиасом [56] и много кем еще, заключается в том, что сообразно богатству должно расти качество среды обитания — как в эстетическом, так и в самом начальном, гигиеническом смысле. Пока отложим в сторону вопросы градостроения, архитектуры и городской ауры и сосредоточимся на чистоте. Понятное дело, гигиена — что индивидуальная, что общественная — это всегда и везде вопрос денег. Стирка, глажка, чистка, уборка стоят недешево, потому это и есть первый способ для людей обозначить свой статус. И относительно чистая, на мой взгляд, Москва обязана тому спросу на благообразие, который предъявляют зажиточным властям ее относительно небедные жители. А безнадежно замусоренное Подмосковье обязано своим состоянием тому же самому. Но, товарищи, я хочу сказать, что мы грязней и антисанитарней, чем можем себе позволить. Мы в массовом порядке покупаем квартиры за 100—200 тысяч долларов, любовно прихорашиваем их внутри, а снаружи — запредельная убогость, в которую мы не вкладываемся ни на копейку. Одно с другим не вяжется. Может быть, хватит выставляться индивидуально, закрыв глаза на постыдное обрамление? Пора перестать убаюкивать себя, будто мы тут ни при чем, дескать, у нас соседи такие. Заботиться о коллективной витрине — это ведь еще и экономически выгодно, потому что в районах, где уход и порядок обеспечиваются неформальными правилами общежития, гораздо выше стоимость жилья. Есть и другие социально-экономические бонусы, вкусив которые местное сообщество никому не позволит быть грязнулей.

Говоря это, я имею в виду почти тотально Россию, с ее колючкой, стихийной свалкой и пустырями. Озаботиться чистотой территории — чем не национальная идея? А по ходу уборки, глядишь, сформируются сообщества с элементарными навыками взаимодействия. Возникнут образцовые домены, которые станут предметом гордости, зависти и подражания. (Как показали акции «Блогер против мусора», проведенные по инициативе Сергея Доли (6.08.11 и 8.09.12), дело начало двигаться в эту сторону, причем сбор участников, ожидаемо, производится в интернете [57].) Со всем этим нам предстоит очень и очень повозиться, прежде чем будем готовы браться за что-то более сложное. Словом, сперва нужно суметь вымыть двор и только затем — штурмовать суперсложные вопросы реальной демократии.

Те же процессы могут пойти ступенью выше — на уровне общегородской среды. Нам страсть как не хватает очагов роста видового благообразия, где будет примерно так, как всем нравится в Европе. Не обязательно роскошно и исторично, но хотя бы ухоженно и не так депрессивно. Типичную картину являет собой город N, расположенный в 80 км к югу от Москвы, где на небольшом центральном пятаке земли сосредоточено несколько прекрасных церквей, вонзенных считай что на пустыре, в основном — по его окружности. Анклав этот превращен годами невнимания в свалку, что, надо полагать, нисколько не затрудняет курсирующим богомольцам вводить себя в коммуникацию с Господом.

Сама собой напрашивается мысль использовать естественный плацдарм и возвести на месте пустыря ансамбль из 30—40 жилых средне- и малоэтажных зданий, оснастив их бульваром и всем необходимым для жизни. Разумеется, это дело упирается в административные барьеры — их-то и могла бы смести городская общественность — и добиться от властей разрешений и коммунальных подводок. Кто-то должен дать первотолчок этому процессу — так почему не заинтересованные более всех горожане? Стоит одному району предъявить стандарт — и ввиду нелицеприятного сравнения нового со старым людям станет трудно не замечать тех непристойностей в их дворах, которых их глаз сейчас в упор не замечает. Действительность потребует немедленного преображения, начнется переток людей в лучшие кварталы — и следом тектонический сдвиг в масштабах среднерусского города. Для стимулирования красоты и респектабельности стоило бы дотировать эти работы в объеме, ориентировочно, двухсот долларов на квадратный метр, что выльется в каких-нибудь 10—20 миллионов, потребных на преображение 25-гектарного пятна. Необходимая сумма составляет небольшой процент от подушевого ВВП, и бюджет вполне потянет соответствующую строку. Двух-трех миллиардов долларов таких вливаний должно хватить на значительную часть страны. Как итог, мы получим нового человека и достойную национальную идею.

Глава 3.2. Экспертное сообщество как несостоявшийся клуб

Движение за чистоту — это сюжет, полезный тем, что в нем обнаруживает себя мощный рычаг коллективного действия, который можно задействовать снизу. Но для такого же по значимости рычага есть ниша и на самом верху — в среде экспертов. Потому что как низы не могут договариваться, так на это оказываются неспособными и верхи при всем их интеллекте. Обычно, говоря об этой среде, употребляют выражение экспертное сообщество, однако в нашей стране эти слова звучат если не с издевкой, то, как минимум, с натяжкой, потому что сообщества как такового не существует. Проблема не в отсутствии экспертов и знатоков с должной квалификацией. В стране пока еще достаточно людей, отвечающих самым взыскательным требованиям. Однако где плоды их деятельности? Ладно, нет политического прорыва, но почему ни одно из социальных преобразований не завершается успехом? Только ли это ответственность политиков с их отторгающей нововведения системой? Где были эксперты, когда предпринимались заведомо ошибочные шаги, почему не встали грудью?!

Этому есть два объяснения. Во-первых, проектам реформ, выходящим из-под пера экспертов, недостает глубины проработки и привязки к реакциям преобразуемого социума, а во-вторых, экспертов не слушают. Возможно, названные причины следовало бы поменять местами, но обе вырастают из одной — из недостатка выделяемых (если хотите, истребованных) на эту работу денег, а это, в свою очередь, является прямым следствием раздробленности экспертных сил. Люди, в принципе способные выполнить работу на должном уровне разъединены либо входят в небольшие кланы, часто разозленные друг на друга. Выступая в такой конфигурации, эксперты не обладают переговорной силой и легко разбиваются стороной потенциального заказчика. Та диктует цену работ и не несет обязательств по условиям применения результатов. Подобное случается не только на рынке экспертизы, но и всюду, где монополисту противостоит изолированная расстановка. Так, когда рынок музыки был поделен между несколькими мейджорами, те могли диктовать артистам, что петь. В случае экспертов происходит то же самое: «разбить» их получается потому, что стоит кому-то упереться в цене, тут же находится кто-то, согласный на скромный гонорар, а качество отходит на второй план.

В результате сложнейшие решения проводятся в жизнь без должной проработки, а эксперты предстают в глазах общественности соавторами неудачных реформ, неумехами и чуть ли не вредителями. На самом деле в этом нет их прямой вины. Если они в чем и виноваты, то в том, что запрограммировали собственное аутсайдерство бездействием на шаг раньше — в момент, когда не сумели образовать союз (и не осознали железной необходимости в нем). А после того как стратегическая позиция была отдана, усилия отдельных бойцов уже мало на что влияли, и каждому ничего не оставалось, кроме как выживать.

Далее мы раскроем эту триаду — «раздробленность экспертов — недофинансирование — провал преобразований». А сейчас застолбим тезис: для экспертов нет иного пути к профессиональной самореализации, кроме как договориться и, выступая единым фронтом, коллективно продиктовать клиентам (главным образом, госструктурам), как и на каких условиях могут выполняться заказы. Только так можно выправить положение, при котором профессионал лишен счастья лицезреть продукт своего труда воплощенным в реальность. Короче говоря, необходимо создать гильдию экспертов, своего рода профессиональный союз, клуб клубов. Его миссией должна стать разработка типовых контрактов на услуги экспертов, в которых оговаривались бы этапы работы, порядок ее проведения и, что невероятно важно, цены. Переход от рассеянных очагов знания к организационно оформленному клубу экспертов позволит защитить интересы дела, а заодно и подвида работников умственного труда, потому что в связке с обозначенной триадой идет еще один неприятный процесс — деградация экспертов.

Рассмотрим подробнее, что и от кого требуется защищать. При этом ограничимся реформами национального масштаба, оставляя в стороне отраслевые проблемы и, естественно, бизнес-консалтинг. Также необходимо заметить, что изданы горы литературы по теории организации, конфликтологии и т. п., и не наша задача их пересказывать. Наше дело — посмотреть на известные процессы через призму теории коллективного действия. И первый вопрос, на который интересно получить ответ, — почему у нас все делается вопреки учебнику? Я не возьмусь судить обо всем, но что касается образования, здравоохранения, культуры и науки, градостроения, могу констатировать, что управление ими ведется бездарно. (Особняком стоит экономическая политика, на которую эксперты влияют сильно [58]. Однако экономические рецепты если и работают, то в рамках политических табу. Да и тут одних хороших идей, подсказанных экспертами в ходе чаепитий [59], недостаточно. Нужно еще суметь претворить их в жизнь.) Взять любое дело с большой социокультурной составляющей — хоть культовые стройки, типа олимпийской, или Большого и Мариинского театров, хоть управление культурой — в ходе проектирования и реализации никогда не берется за основу стандарт. Как такое возможно? Какую роль в этом играют эксперты? И что не дает им набрать вес, которым обладают их коллеги в США, Европе и не только?

Непосредственная причина лежит в области трудозатрат и во многом упирается в деньги. Сколь ни квалифицированны проектанты, одной силой мысли не обойтись. Разработка стратегии — это титаническая комплексная работа, ее невозможно выполнить бесплатно или на полуэнтузиастических началах. Стратегия должна опираться на глубокое понимание социальной реальности, на эмпирику. Что-то необходимо измерить, что-то — изучить глубоко, смоделировать, пощупать бэкграунд, отладить методологию. А мы, берясь, к примеру, за проблему транспортных пробок, на минуточку, не потрудились определить, сколько людей передвигается по Москве. И долго гадали — то ли 10, то ли 20 миллионов. И так во всем — невладение исходными данными и неготовность оплачивать их сбор.

Если вы десять лет назад интересовались дискуссией по какой-нибудь общественно значимой проблеме, а сейчас нападете на подборку свежих материалов, то с удивлением обнаружите, что ситуация практически не стронулась с места. Все те же констатации, идеи, подходы, опасения, критика, нередко блистательная, — словом, отменное пляжное чтиво. А что касается дела — хроническая беспомощность, ничего похожего на целостную концепцию. Вообще, кому-нибудь известна хоть одна внятная социально-экономическая стратегия? А общественная стратегия — это такая штука, что, если она мало кому известна, ее, считай, не существует. Это как гимн, который никогда не исполняется. Хотя опусы со словом «стратегия» в заголовке производятся в достатке. Но взяв в руки увесистый фолиант и просмотрев несколько глав, убеждаешься — это не стратегия. Потому что не обнаруживается ее верного признака — локомотивной идеи, тянущей за собой все, всех и вся. Если хочешь произвести перемены, можешь распоряжаться двумя, максимум тремя рычагами, из которых один будет основным, а другие фоновыми. (Как может заметить читатель, мы применили этот рецепт к себе — в данной работе все замкнуто на клубы.) Если рычагов получилось больше — значит, у тебя нет стратегии.

Так вот, суметь сгенерировать такую идею, которая бы реконфигурировала социум (со всеми его особенностями и традициями) в заданном направлении, — для этого нужен виртуоз. Свирепому авторитарному режиму было в чем-то проще — ведь в его власти драконовские меры стимулирования ослушников. А в либеральных условиях приходится действовать изобретательно, предвосхищая сопротивление переменам, исходящее от групп интересов. Таковые всегда имеются, и они приноровились обстряпывать свои частные гешефты в условиях, которые надо поломать. Признак сильной стратегии — в наличии рычага, сводящего мотивации всех групп к единому вектору. Наши проекты страдают от отсутствия такой центрирующей силы. Зато изобилуют многостраничными инструкциями, в которых часть вопросов предельно детализирована, а часть даже не обозначена. Только исполнителей не спросили, будут ли они действовать в соответствии с написанным. Разработчики не мучаются вопросом, как превратить людей в сторонников реформ. По умолчанию предполагают, что все возьмут под козырек, а когда этого не происходит, разводят руками — дескать, что с них возьмешь? Теория управления изменениями, однако ж, учит готовиться к такому повороту событий и предупреждать его. Поэтому списывать провалы на непредсказуемые и внешние помехи там, где речь идет об изначальных условиях решения задачи, — по меньшей мере непрофессионально.

В тех редких случаях, когда локомотивная идея присутствовала, как, например, при введении ЕГЭ, она была недостаточно поддержана фоновыми инструментами. (Хотя не уверен, что она тянула на статус стержневой. Вообще-то стык между средней и высшей школой не видится тем местом, с которого следовало начинать распутывать клубок противоречий образовательной системы. Как всякий клубок, он естественней и проще разматывается со своего внешнего контура. Первоочередного внимания заслуживает переход из образования в профессиональную карьеру, проще говоря, ответ на вопрос, зачем хорошо учиться. Необходимо выстроить на практике и вживить в головы учеников и студентов мотивационные цепочки в привязке к сценариям жизненного успеха, как они его себе представляют.) И почти никогда мы не добиваемся быстрого зримого успеха — а это мотивационное топливо, без которого далеко не уедешь.

Изо всех разнообразных причин неудач я бы выделил те немногие, за которые ответственны эксперты. Начать с того, что люди судят не по тем критериям, которыми задавались реформаторы. Те плохо представляли себе нужды конечного выгодоприобретателя (если, конечно, это был народ). Зачастую цели социальных реформ перекошены в сторону экономических индикаторов, так как теми проще оперировать. Но люди-то воспринимают совокупный эффект. Такое случается не только у нас в стране.

К примеру, в 90-х гг. в США провели одну из успешнейших социальных реформ — внедрили новую формулу расчета пособий неработающим матерям-одиночкам, которая положительно мотивировала людей к труду (до этого чем больше человек начинал зарабатывать сам, тем меньшая ему полагалась дотация, т. е. применялись отрицательные стимулы). Если оценивать результаты реформы в логике заявленных целей, все замечательно — люди вышли на работу, бюджеты, выделяемые на пособия, сократились [60]. Однако стоит учесть цену замещения домашнего труда, который перестал выполняться, заброшенность детей, переход с домашней пищи на фастфуд и хроническую усталость облагодетельствованных пособиями тружениц с 80—90-часовой рабочей неделей, как оценки переворачиваются. Критики не преминули указать на последствия неухоженности детей и посоветовали экономистам быть осторожней с идеей, что более высокий уровень участия на рынке труда — это само по себе благо [61]. На это опять же легко возразить, указав на ценность социализации женщин в трудовом коллективе.

Вторая причина — в неумении разъяснить людям их выгоды и склонить общественное мнение в свою пользу. Как учат в умных книгах, PR — это едва ли не самый ответственный момент любых реформ [62]. Но мы крайне неохотно включаем в бюджет затраты на пропаганду (верно, потому, что никак не готовы выделить на нее добрую половину средств, при том что деньги легко украсть, а эффект сложно контролировать).

Третье. За фасадом экспертных разработок скрывается уйма методологических и фактологических компромиссов и ляпов, прежде всего по части социологии и маркетинга. Мы отметаем свою неспособность разобраться в каком-то аспекте, берем ее как данность, как объективное условие решаемой задачи — и скоренько переходим к реализации (хотя вся «объективность» была в недостатке денег).

Наконец, четвертое — провалы на этапе внедрения. Кто-то скажет, что это не вина проектировщиков. Отнюдь нет. В обязанности советчика входит учет способности клиента выдержать предписания. Ведь у того может не быть нужных кондиций и ингредиентов, без которых предложенный план невыполним, — допустим, нет профессиональных кадров или того, что в деловой среде называется корпоративной культурой, а здесь у нас подразумевает тягу к общему делу и политическую волю. Уметь просчитать ресурсные ограничения такого типа и обойти их — это высший пилотаж. Но как его продемонстрируешь, работая на голом энтузиазме?

В передовых странах, где процесс поставлен должным образом, его возглавляют суперпрофессионалы, и они опираются на махину из тысяч рабочих групп, финктэнков, исследовательских коллективов, поставляющих специальные данные и отвечающих за тактику по частным эпизодам и направлениям. Все это сложнейшим образом координируется и администрируется. Естественно, продуктивная среда не возникает на пустом месте, она взращивается десятилетиями, тонко вшивается в социально-политическую ткань общества. Как в таком случае быть нам, не имеющим в запасе десятилетий?

Примечания

[55] См., напр.: М. Глэдауэлл. Переломный момент. Как незначительные изменения приводят к глобальным переменам. 2006.

[56] Норберт Элиас. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования. М.: Университетская книга, 2001.

[57] В субботнике приняли участие более 16 000 человек в 120 городах России. В 2012 г. акция прошла 8 сентября. См. http://www.bloggerprotiv.ru/

[58] Я. И. Кузьминов, ректор Высшей школы экономики (ГУ-ВШЭ), связывает это с «гайдаровской традицией, когда в правительство пришли эксперты и общались на равных с независимыми экспертами». «Коммерсант-Власть», 4.06.2012, http://kommersant.ru/doc/1939709

[59] См. «Коммерсант-Власть», там же.

[60] Ребекка М. Бланк. Экономические исследования и реформа социального обеспечения 1990-х гг. // Как экономическая наука помогает делать нашу жизнь лучше / Под ред. Д. Зигфрида. М.: Изд-во «Институт Гайдара», 2011. С. 191—211.

[61] Нэнси Фолбр. Комментарий. Там же, с. 212—215.