Недавняя волна рассказов женщин в социальных сетях о пережитых ими случаях насилия, породила немало значимых попыток осмысления происходящего. Среди статей по его итогам – тексты таких разных, но значимых авторов как психолог Людмила Петрановская, экономический журналист и социальный мыслитель Дмитрий Бутрин, социолог, специалист в области гендерных исследований Ирина Костерина, политолог и публицист Сергей Медведев и другие. Свое место в этом ряду может занять и материал Виктории Шмидт – кандидата психологических наук, исследователя из Университет Масарика (Брно, Чехия), соавтора исследования по домашнему насилию в Беларуси, эксперта сети KNow violence in childhood. Надеемся, что его публикация будет способствовать продолжению содержательной дискуссии.

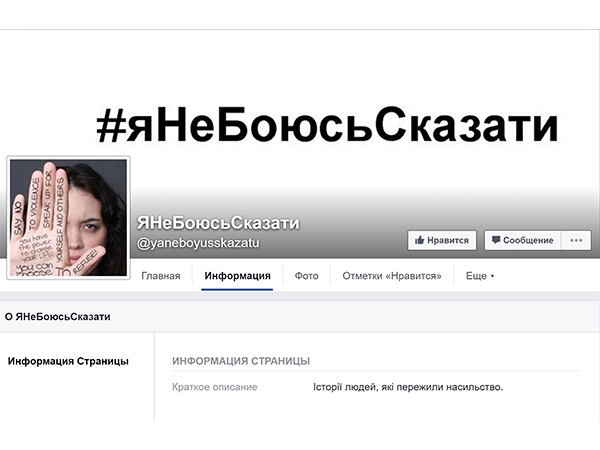

Флешмоб #Янебоюсьсказать и реакция на него вписывают постсоветское пространство в глобальный тренд – мы изумляемся тому, как то, что предается публичной анафеме, остается повсеместной практикой.

Но действительно ли изнасилование худшее из возможных преступлений против личности? Именно этим вопросом задавалась аудитория программы Public Philosopher профессора политической философии Michael Sandel канала BBC 4, состоявшейся в марте 2013 г. [1] Участники программы, жители Индии, обсуждали проблему изнасилования спустя три месяца после группового изнасилования молодой женщины в автобусе, которое привлекло внимание общественности не только в Индии, но и во всем мире [2] .

Став одной из наиболее заметных проблем на международном уровне, сексуальное насилие против женщин часто провоцирует комментаторов пренебрегать контекстами. В то время как понимание этих контекстов значимо для профилактики и минимизации последствий насилия – в условиях определенного периода времени и определeнной локальности. Публичная реакция на флешмоб может рассматриваться как пример такой небезопасной деконтекстуализации, в конечном счете приведшей к игнорированию как самой темы изнасилования, так и потребностей женщин – в текстах тех, кто флешмоб приветствовал и поддержал.

Отождествление изнасилования с травмой, его понимание как пережитка прошлого, не различение насилия разного типа, упрощение связи насилия против женщин и детей – далеко не полный перечень деконтекстуализаций, которые наблюдаются в публикациях Людмилы Петрановской [3] , Сергея Медведева [4] , Ирины Костериной [5], Дмитрия Бутрина и многих других.

Общие клише в суждениях авторов о проблеме изнасилования говорят о том, что будет не лишним уточнить, что считать сексуальным насилием. Изнасилование всегда включает угрожающее поведение, как вербальное, так и невербальное, нацеленное на то, чтобы унизить, запугать и подчинить себе жертву во время сексуального акта и после.

Важна не столько частота, с которой насильник использует такое поведение, сколько репертуар манипуляций, к которым обращается насильник (Walkate и Brown 2011). Это определение непосредственно указывает на необходимость контекстов – без которых трудно понять, как та или иная манипуляция насильника становится эффективным средством давления, принуждающим жертву к сексу. Те, кто в публичном пространстве анализировал флешмоб, часто обходились без такой работы – предпочтя заменить контексты личным опытом, как, например, белорусская публицистка Юлия Чернявская [6] , или общими клише – как многие другие.

Психологическая травма: универсальное средство пропаганды

В российской публичной сфере, как и во всем мире, травма приобрела все черты тропизма – устойчивой объяснительной конструкции, претендующей на универсальность независимо от времени и места. Известно, что до середины 1970 годов концепт психологической травмы и постртравматического расстройства практически не использовался в практике работы с теми, кто пострадал от сексуального насилия. Собственно, даже в текстах феминисток первой волны можно обнаружить комментарии, что изнасилование – далеко не самое страшное, что может случиться с женщиной. Причем такого рода комментарии сопровождались весьма активизирующими посылами в пользу совладания с опытом изнасилований.

Ведущий программы на BBC 4 Michael Sandel задал участникам вопрос, считать ли насилие самым худшим преступлением. Интересно, что индийская аудитория дала явно более разнообразные ответы, чем если бы вопрос был направлен в адрес тех, кто комментировал прошедший в соцсетях флешмоб.

Так, одна из участниц, ответившая на вопрос «да», указала на такую непреодолимость стигмы и неизбежность отчуждения семьи, что насильнику следовало бы убивать свою жертву. Однако ее оппонентка отметила, что «мы живем в обществе, которое подвергает сексуальность таким репрессиям, что женщины привыкли думать, что вместе с невинностью они теряют и жизнь: «Ерунда – вот потеряв руки можно потерять средства к существованию! А если я единственный ребенок, который должен ухаживать за своими родителями?...Приписывая изнасилованию такую значимость, вы отрицаете мою идентичность – которая точно не сводится к невинности...». Примечательно, что в свою очередь, прозвучал и такой аргумент, как нарушение телесной целостности, блокирующей свободу женщины.

В начале 1970 годов психиатры стали проявлять активный интерес к тому, чтобы свести последствия насилия к психологической депривации и постравматическому синдрому. Они получили поддержку со стороны тех, кто участвует в феминистическом движении второй волны. Одним из доводов в пользу применения концепта психологической травмы к сексуальному насилию стало происхождение концепта психологической травмы. Этот концепт первично соотносил опыт войны и его переживание белым мужчиной.

Применение такого концепта по отношению к женскому опыту мыслилось как один из возможных способов добиться публичного внимания и позиционирования сексуального насилия как столь же неприемлемого как, например, военные действия.

Joanne Bourke [7], проанализировавшая историю того, как концепт психологической травмы получил беспрецедентное распространение в практике помощи жертвам насилия, указала на значительные преимущества от использования концепта травмы – как для терапевтов, так и пациентов.

В самом деле, сведение опыта переживания насилия к травме позволяет обойти такой щекотливый вопрос как возможности самих женщин предотвращать насилие и справляться с его последствиями. По мнению исследовательницы, соглашаясь на монополию травмы как объяснительной схемы опыта сексуального насилия, женщины предпочли невинность своей субъектности, от чего выиграли индустрия терапии и упрощенная пропаганда феминистских ценностей.

Примечательно, что Ирина Костерина разделяет этот выбор, предпочитая не обвинять мужчин и женщин, а считать их «жертвами укоренившегося у нас патриархата». Ярким примером того, что опыт насилия не сводится к травме, а приписывание женщине травматического синдрома делает её беззащитной перед институционализацией можно считать фильм Веры Хитиловой «Капканы, капканы капанчики» (1998), в котором главная героиня пережила насилие.

Та понимает, что ей не приходится ждать справедливости и творит её сама, в соответствие со своими представлениями, кастрируя насильника и его подельника. Хитилова без околичностей показывает повседневное пренебережение женской телесностью в обществе как предысторию случившегося насилия – когда насильник и его приятель уничижают своих партнерш за то, что они менструируют, толстеют, не умеют готовить, правильно заниматься любовью и т.д. Навязывание главной героине травматического синдрома делает ее беззащитной и лишенной какой-либо поддержки в переживании случившегося.

В реакции на флешмоб очень часто насилие отождествлялось с травмой, что располагало легко оставить интересы и проблемы женщин на обочине внимания и перейти и к структуральному насилию или к насилию над мужчинами – ведь травму испытывают все: и мальчики, которые блюют, и народ, страдающий от плохой насилующей власти или от оголтелого феминизма: «поскольку речь идет [8] не только и не столько о женщинах, их боли, страхе, унижении. Проблема в том, что мы вообще не умеем говорить о травме». Медведеву вторит и Дмитрий Бутрин, автор текста «Женщины без признаков нервного срыва [9] »: «Речь даже не о собственно сексуальном насилии. Критике подвергается общественное устройство, делающее его вариантом нормы».

Логично вслед за интересами женщин избавиться и от обвинения в адрес мужчин. Поэтому Дм. Бутрин подчеркивает, что «Миру предъявляется внятное обвинение, в котором и реальные изнасилования, и харрасмент, и семейные побои, и агрессивные преследования нежелательных поклонников, и педофилия связаны интонационно. Именно миру, а не мужчинам: очень немногие авторы записей имеют претензии к «роду мужскому» как таковому».

Бутрин игнорирует белорусский сегмент флешмоба – который не вписывается в его логику обвинения мира, потому что белорусские участницы предпочли указывать не только имена и фамилии, но даже адреса своих обидчиков. Ирина Костерина также предпочитает переключиться с обсуждения темы изнасилования на критику – но уже либералов, которые до флешмоба отказывались [10] обсуждать тему сексизма: «Они (либералы – В.Ш.) писали: не время сейчас обсуждать сексизм. У нас война с Украиной, у нас тяжёлый внешнеполитический кризис, а вы тут свой сексизм дурацкий обсуждаете.».

Возможно, те, кто с энтузиазмом подхватил западный тренд, не стали вдумываться в то, что травмы разнятся – как по длительности действия, так и в соответствие с разными источниками травматизации. Сомнительно, что отечественные публицисты посчитали нужным отследить эволюцию применения концепта травмы к проблематике изнасилования – иначе бы, например, Людмила Петрановская не ограничилась замечанием относительно того, что глубина травмы зависит от того, насколько близок был тот, кто нанес травму к тому, кто от травмы пострадал.

Уже в 1980 годах концепт травмы применительно к проблематике насилия начинает трансформироваться в направлении вовлечения сообществ и культур. В обиход вводится концепт trauma membrane – мембрана травмы, временный барьер, который защищает пострадавших от постоянного наталкивания на травмирующие воспоминания. Не специалист, но близкое и ближайшее окружение ответственны за то, чтобы создать такую мембрану, и постепенно поддержать того, кто приобрел опыт насилия, научиться справляться с тем, что может и будет напоминать о таком опыте.

Прежнее сведение опыта сексуального насилия к травме в её классическом клиническом понимании исключило возможность обсуждать то, как люди, пережившие насилие, справляются с ним, например, без помощи психологов, насколько разнообразны стратегии работы с таким опытом. Стоит обратиться к примерам совладания с опытом насилия женщинами из зон военных действий – которые стали жить вместе, вырабатывая приемы защиты своего сообщества как в Руанде или работать с семьями, в которых женщины пережили насилие – как в Сербии.

Представление о том, что психологическую травму должны испытывать все, кто пострадал от сексуального насилия, можно считать элементом и культурного насилия. Ведь даже истории внутри флешмоба выходят за пределы такого жесткого клише, что изнасилование ведет к психологической травме. Невозможность добиться правосудия, игнорирование проблемы со стороны окружающих – включая самых близких, может нанести не меньший, если не больший ущерб, чем переживание травмы. И минимизировать такой ущерб можно не в контакте с психотерапевтом, а в коллективном действии.

О неспособности окружения жертвы насилия на такое действие как главном триггере безнадежности повествует и рассказ Виктора Астафьева «Людочка» (1987), героиня которого, лишенная справедливости, понимания и поддержки, решается на самоубийство. Расправа над её насильником в рассказе остается возмездием, но никак не справедливостью – о чем без околичностей пишет и сам писатель: «Угнетенные, ограбленные [11], царапанные, резанные, битые, в страхе ожидания напасти живущие обитатели железнодорожного поселка вздохнут теперь освобожденно и будут жить более или менее ладно до пришествия нового Стрекача, ими же порожденного и взращенного».

Еще до флешмоба, такие реалии как обыденность железнодородного поселка, описанная Астафьевым в «Людочке», стало принято маркировать как страшное и отсталое прошлое. Однако в реакции на флешмоб противопоставление прошлого и будущего приобретает особое значение – потому что насилие начинает отождествляться с глобальным прошлым, не только лагерным прошлым бывшего СССР, но и прошлым человечества.

Нарратив, который отождествил изнасилование с психологической травмой, стал встраиваться в разнообразные манипуляции историческими фактами – в пользу монополизации единственного и почти чудесного способа справиться с насилием. Если насилие творят недочеловеки, оставшиеся в плену прошлого, то единственным выходом становится прогресс в пользу всеобщей гуманизации.

В прогресс, в прогресс: бестиализация прошлого в пользу селекции для будущего

Очень часто насилие рассматривается как пережиток, страшное наследие прошлого. Ирина Костерина предлагает смотреть на отношение к изнасилованию как лакмусовую бумажку для оценки общества как толерантного или консервативного. Для Людмилы Петрановской флешмоб стал свидетельством того, «что в некоторых отношениях прямо сейчас, во втором десятилетии 21 века мы живем в крайне жестоком и архаичном обществе».

Сергей Медведев говорит о многовековой истории насилия. Вместо анализа того, как формировались представление о насилии и практики рассказывания о насилии и совладания с ним, нам предлагаются самые разные спекулятивные идеи относительно прошлого как источника современных проблем.

Людмила Петрановская оперирует упрощенной версией типичной для пост-модерна идеи о сосуществовании ценностных системы разных поколений. Вот только в отличии от оригинальной версии, которая заостряет внимание на разнообразии соотношений гендера, класса и этики в разных обществах, Петрановская предлагает компрессию времени и локальности, обозначая одну модель как и патриархальную, и восточную, и архаичную, маркируя её ко всему прочему и как мизогинную (женоненавистническую) а другую – как европейскую, западную и модель равноправия.

Анализ того, как сложилась такая типизация моделей, – тема для отдельного исследования того, как размываются и мутируют западные идеи в сознании российских публицистов. В рамках данного текста важнее сосредоточиться на том, к чему приводит рассуждение в рамках такой типизации. Походя, распознавая присутствие первой из моделей в сознании «малолетних(!) проституток (!), сбегающих из провинциальных(!) детдомов(!) подзаработать «на трассе», Людмила (образованная (!) зрелая (!) замужняя (!) женщина (!), проживающая в столице (!) и занимающаяся устройством детей из учреждений общественного воспитания) делает вывод в духе сексистских шуток о получении удовольствия во время изнасилования: «Послушаешь и думаешь – лучше б они были сексуально озабоченными».

Ключевой для понимания того, как общество относится к сексуальному насилию вопрос «Что следует защищать, сексуальную свободу женщины или её достоинство и честь?» ею сводится к хорошо известной и распространенной установке относительно распущенности и беспринципности женщин из низших слоев – к которым автор явно относит воспитанниц детских домов. Ведь у них якобы нет ни чести, ни представлений о свободе в силу доминирующей мизогинной культуры.

Основная проблема публицистке видится не столько в конфликтном резонансе требований к женщине в каждой из моделей, сколько в том, что ни одна из моделей не предлагает средства защиты в условиях современной России: «В результате уровень защищенности женщин от насилия – как в варварских обществах». Вместе с тем, что видится автору гарантиями защиты – гарантия наказания обидчика по закону или традиции вовсе не обеспечивает стабильность практик профилактики насилия.

Между тем, глобальное исследование предпосылок [12] к минимизации насилия в разных странах подтвердило, что четыре основных фактора обуславливают положительную динамику в предупреждении изнасилований: устойчивость культуры индивидуализации, интенсивность женского активизма и мобилизации женских движений, уровень благосостояния и образовательный ценз.

Примечательно, что уровень демократичности и обеспечение полиции кадрами не только не стали факторами оптимизации, но, наоборот, отрицательно коррелировали со стабильностью развития политики, направленной против сексуального насилия. Не менее примечательно, что рост международного влияния становится фактором изменений только в тех странах, в которых формируется практика защиты прав женщин самими женщинами. Если культура индивидуальности остается фактором устойчивой политики в 16 наиболее развитых странах, женский активизм приобретает значение в странах с не столь благополучной экономической историей.

Можно предположить, что не мутация надуманных моделей блокирует развитие практик профилактики насилия, а проблемы женского активизма, которые, в том числе, типичны для среды, в которой и пропагандисты феминизма не искушены в коллективном действии – поскольку ориентированы на селекцию своих и чужих.

Ключевой задачей текста Людмилы Петрановской, как и, например, Ирины Костериной, остается определение того, какая реакция на флешмоб «уместна», т.е. отвечает духу «западной» модели. О правилах такой уместной реакции и рассуждают авторы. Людмила предлагает терапевтические советы тем, кто чувствителен к онлайн дискуссиям, а Ирина типизирует реакции мужчин по типам их маскулинности на достойные уважения или требующие сбора анамнеза.

Селекция на продвинутых и отсталых еще более последовательно представлена в тексте Сергея Медведева, который и вовсе пугает тех, кто не встраивается в современные ценности насилием со стороны власти: «Смеясь над «монологами вагины», признавая право мужчины взять женщину, будьте готовы к тому, что полиция может совершить в отношении вас те же действия при посредстве бутылки шампанского или черенка от лопаты – это две стороны одной и той же биовласти».

Его рассуждения – только один из многих примеров последовательной попытки отчуждения публичного капитала, выработанного женщинами, в пользу решения своих политических проблем. Сходная логика отличает и текст Дмитрия Бутрина. Свобода публичного обсуждения сексуальных отношений уравнивается со свободой обсуждения проблемы изнасилования, а последняя со свободой обсуждения свободы вообще.

Если для Медведева флешмоб «первый шаг к свободе – не просто к освобождению женщин от страха и мужского диктата, но к избавлению всех нас от практик социального и государственного насилия», то для Бутрина – верный признак прогресса, во главе которого все та же целевая группа читателей, к которой обращается и Петрановская: «Почему же я говорю о будущих изменениях как о «естественных»? В сущности, только потому, что общество, в котором представители элиты пишут под тегом #янебоюсьсказать, тем самым демонстрирует готовность к каким-то реальным изменениям в этой сфере».

В уповании на прогресс, присущем риторике сторонников флешмоба, легко распознать удивительное сходство с публичным дискурсом борьбы с хулиганами, который можно было наблюдать, например, во второй половине 1950-х и начале 1960-х годов. Это сходство можно объяснять по-разному. Свою роль играет пренебрежительное отношение сторонников флешмоба к советскому прошлому в целом и моральным кампаниям за правильное отношение к женщине в частности – что не позволяет рефлексировать прихотливые связи прошлого и настоящего.

Став неотъемлемой частью оттепели, моральная кампания среди рабочей молодежи весьма последовательно продвигала новый, современный стандарт уважительного отношения к женщине, который должен был отличать молодых строителей коммунизма и защищать женщин. Примечательно, что, как и современный флешмоб, хрущевская моральная кампания резонировала с западными трендами – моральными паниками вокруг делинквентной молодежи (Ред. т.е. несовершеннолетних, признанными виновными в уголовно наказуемых деяниях) в США, Великобритании и Западной Германии. И хотя эта кампания не добилась особых результатов [13], но надолго обусловила представление о тех, кто двигает новые стандарты как исключительных, принадлежащих новой комсомольской элите – следы этого паттерна легко обнаружить в комедиях Юрия Челюкина «Неподдающиеся» (1957) и «Девчата» (1961).

Чем можно объяснить привязанность моральных антрепренеров, будь то лидеров комсомола времен оттепели или современных сторонников флешмоба, к элите как ключевому актору перемен? Глеб Ципурский предполагает, что проблема состояла в прнебрежении культурой рабочей молодежи – социальной общности со своей альтернативной культурой, неотъемлемой частью которой было насилие.

Вместо постепенного преобразования этой субкультуры власти решились на заранее обреченный эксперимент по привитию новых ценностей. Законченное представление об его провале можно получить из рассказа В. Астафьева «Людочка». Если передать суть рассказа с помощью современных конецептов для описания изнасилования, то речь идет о том самом рабочем классе, женщины из которого редко обращаются в полицию, а мужчины, наоборот, часто обвиняются в насильственных действиях.

В отличии от сторонников флешмоба Астафьев видит проблему не в животности насильника и его окружения, наоборот, Стрекач – вполне себе редкостный для поселка человек, продукт определенной субкультуры, с ног до головы обвешанный ее атрибутами. Проблема видится писателю не только в готовности подчиниться такому как Стрекач – со стороны окружения, которое не только не защищает Людочку, но отступается от нее из-за страха перед насильником.

Проблема состоит в безразличии всех представителей власти, от бесчувственной фельдшерицы, которая не реагирует вовремя на болезнь рабочего парня, до милиции – неспособной противостоять банде в городе. После случившегося изнасилования Людочка предпринимает все возможные действия, чтобы создать ту самую защитную мембрану – но никому из её окружения, даже тем, кто старается, не удается ей помочь.

Постепенно её картина мира становится исчерпанной потенциальным насилием, от которого не убежать. Невозможность отработать опыт насилия исключает всякий шанс на понимание контекстов как первого шага к проработке и совладанию. Именно поэтому контексты – не просто упражнение исследовательского ума, а непосредственное условие профилактики и минимизации насилия, в том числе и сексуального.

На мой взгляд, контекстуализация насилия непосредственно определяет стратегии профилактики и минимизации вреда. Важно принимать во внимание такие контексты как место, время, культурная специфика, и различать разные типы насилия. Неслучайно в рамках гендерно обусловленного насилия (gender based violence) различают насилие на свидании (dating violence), насилие партнера (intimate partner violence), насилие против секс-работников (violence against sex workers), насилие в вооруженных конфликтах (gender-based violence during armed conflicts).

Даже если в отношении разных типов насилия действуют одни и те же правовые нормы, практики их применения будут разнится – и именно эта разница заслуживает пристального внимания. Именно она была проигнорирована в реакции на флешмоб, что можно объяснить не только самой спецификой этой кампании, но и композицией экспертного сообщества в России, его явно ограниченными ресурсами рефлексии, как индивидуальной, так и групповой.

Примечания

[1] http://www.bbc.co.uk/programmes/b01rg21y

[2] http://www.bbc.com/news/world-asia-35115974

[3] http://spektr.press/proverka-na-vshivost-lyudmila-petranovskaya-o-fleshmobe-kotoryj-stavit-diagnoz-obschestvu/

[4] http://www.forbes.ru/mneniya/tsennosti/324823-biopolitika-nasiliya-chto-fleshmob-zhenshchin-rasskazal-nam-o-rossii

[5] http://www.the-village.ru/village/people/city-news/241149-ya-ne-boyus-skazat

[6] http://news.tut.by/society/504193.html

[7] http://www.bbk.ac.uk/history/our-staff/academic-staff/joanna

[8] Статья Сергея Медведева http://www.forbes.ru/mneniya/tsennosti/324823-biopolitika-nasiliya-chto-fleshmob-zhenshchin-rasskazal-nam-o-rossii

[10] Травмированные мужчины, постоянно проходящие через ситуации унижения, принуждения, милитаристских конфликтов, не умеющие справляться с этим эмоциональным фоном, — это всё приводит к дикому уровню домашнего насилия.

[11] http://www.infoliolib.info/rlit/astafyev/lyudotchka.html

[13] http://ehq.sagepub.com/content/45/2/236.abstract