Мы публикуем статью к.и.н., руководителя Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока Гумера Исаева, оппонирующую статье Леонида Исаева и Андрея Коротаева «Революционная волна 2013 — 2014 гг.: Количественный анализ».

Следует признать, что многие отечественные исследователи современных процессов в странах Азии и Африки зачастую плохо знакомы с новыми теоретическими исследованиями своих зарубежных коллег. Исследователи современности зачастую ограничиваются описанием событий, в лучшем случае анализируя их в рамках парадигмы политического реализма. Если в советское время это «отставание» можно было списать на идеологические органичения, то сегодня ограниченность, к примеру, концепциями XIX- сер. XX в. не может быть оправдана, учитывая, что существует огромное количество социальных и политических теорий, которые можно было бы задействовать в современных социальных и политических исследованиях. А в идеале нужно создавать свои собственные.

Среди отечественных исследователей-востоковедов, новаторскими подходами и обращением к современным теориям общественного развития отличаются проф. А.Коротаев и его коллеги по ВШЭ, которые, на мой взгляд, уже достаточно сделали, чтобы претендовать на статус научной школы. Кроме количественного анализа экономических и социальных процессов в странах мира, А.Коротаев и его коллеги, успешно вводят в оборот теории, которые известны на Западе, но пока еще недостаточно известны в России. Особенно ценным, на мой взгляд, является попытка разностороннего и сравнительного исследования «революционных процессов» в современных странах — темы не только интересной для исследователя, но и актуальной и важной в контексте вопросов глобальной и государственной безопасности.

Однако, никакая школа не может успешно сформироваться без критики со стороны, поэтому хотелось бы на примере последней статьи Л.Исаева и А.Коротаева («Революционная волна 2013 — 2014 гг.: Количественный анализ» на «Полит.ру»от 21 декабря 2014 г. ) отметить ряд слабых, на мой взгляд, сторон как в теоретической концепции, так и в ее апробации на конкретных материалах.

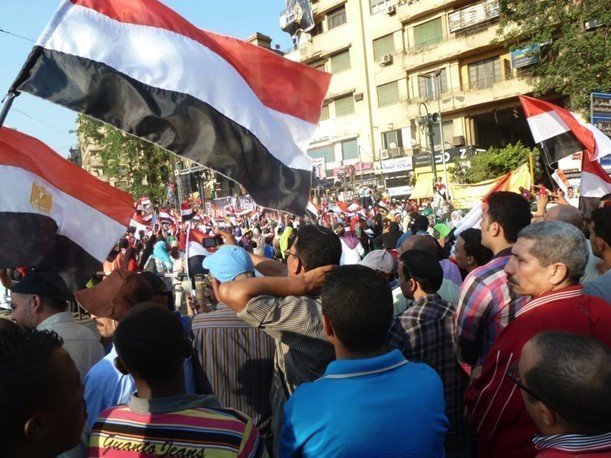

За основу статьи Л.Исаева и А.Коротаева взята работа одного из авторитетных американских специалистов в области международных отношений и политической теории Д.Голдстоуна «Protests in Ukraine, Thailand and Venezuela: What unites them?», где автор пытается найти общие черты у четырех стран, где имели место волнения в последние годы. Л.Исаев и А.Коротаев попытались добавить к странам, которые рассматривает Голдстоун, еще три: Египет, Тунис и Турцию, где 2013 г. был также ознаменован общественными волнениями.

Голдстоун в своей статье начинает с того, что, по его мнению Украина, Таиланд, Венесуэла и Босния схожи по ряду показателей. Во-первых, по мнению Голдстоуна, все четыре страны находятся примерно на одном уровне по показателям ВВП и занимают места почти в середине мирового списка. Л.Исаев и А.Коротаев отмечают, что Египет, Тунис и Турция также подходят для определения в качестве «среднеразвитых стран». Однако, введение категории «среднеразвитые страны» сразу вызывает возражения. Как сказано выше, речь идет о странах, которые расположились «посередине» списка показателей ВВП. Здесь авторы снова ссылаются на авторитет Голдстоуна, и, кажется, вопрос можно переадресовать ему. Но у самого Голдстоуна речь идет о странах со средним уровнем дохода («middle-income») - он не вводит в оборот странный термин «среднеразвитый». Тождественны ли понятия «среднеразвитый» и «со средним уровнем дохода»? Нет, не тождественны. Вольный перевод голдстоуновского middle-income вводит читателя в заблуждение.

Наиболее веской претензией к Л.Исаеву и А.Коротаеву, является выбор трех государств, которые они решили приобщить к голдстоуновской теории. На мой взгляд, попытку добавить к четырем схожим государствам, приведенным Голдстоуном, Египет, Тунис и Турцию нельзя назвать удачной.

Стоит сразу отметить серьезное расхождение, которое будет проявляться и в дальнейшем — место Турции. Так, сравнения показателей ВВП (ППС), говорят о том, что Турция не может быть отнесена к «среднеразвитым» - разве что если включить в эту «середину» всех, кроме первой и последней десятки. В любом случае между Тунисом и Турцией (а также Боснией или Украиной) достаточно большой разрыв.

Далее, вслед за Голдстуном, Л.Исаев и А.Коротаев пишут об уровне политической свободы в указанных государствах. На мой взгляд, классификация Freedom House, на которую имеет место ссылка,не может быть приемлемой для анализа, поскольку она имеет всего три основных градации (free, partlyfree, notfree), что слишком расширяет поле исследования — в категорию partlyfree входит 30% всех государств мира. Кроме того, вызывают вопросы принципы определения государств в ту или иную категорию. Ну и, наконец, легко найти пример государства с рейтингом free, где произошли куда более серьезные потрясения, чем в той же Турции. Это Греция, где экономический кризис привел к серьезным общественным волнениям и политическим пертурбациям.

Также с осторожностью следует подходить к данным такого источника, как Transparency International, который на самом деле не является показателем коррумпированности общества, но пытается показать уровень восприятия коррупции. Ссылка на Голдстоуна не меняет сути дела — столь серьезному учёному следовало самому быть щепетильнее с источниками. На мой взгляд, индекс Transparency International вообщене следует включать в количественные анализы по причине самих принципов определения «коррумпированности» в странах мира на основании субъективного мнения группы людей.

Даже если брать во внимание пресловутый Индекс восприятия коррупции, то на момент волнений в Гези (2013 г.), Турция занимала 53 место, опережая, скажем, такие страны как Италия, Хорватия, Словакия. Пресловутый коррупционный скандал состоится позже — в декабре 2013 г. и не вызовет волнений, которые можно было бы сравнить с летом 2013.

Таким образом, сам количественный подход, столь пестуемый авторами, не позволяет поставить события в Турции в один ряд с Боснией, Венесуэлой или Тунисом. Создается ощущение, что в случае с Турцией авторы пытались подогнать ситуацию под теоретическую модель, предложенную Голдстоуном. А следовало бы действовать противоположным образом. Можно было бы вывести, что турецкий случай не проходит по показателям — от этого эксперимент только выиграл.

Куда корректнее сравнивать события в Гези с тем, что происходило, скажем, в американском Фергюсоне, где важную роль сыграла эстетическая составляющая, а те самые «социально-экономические факторы», куда можно включить и ВВП, и уровень восприятия коррупции, и «среднеразвитость» и качество административного ресурса и так далее, не дали ситуации выйти из под контроля, несмотря на попытку оппозиционных сил воспользоваться недовольством некоторых групп населения и расшатать ситуацию.

Устойчивость режимов — вот ключевой аспект, с которым следует работать сторонникам количественного анализа общественных процессов. Работа с этим фактором позволит внести ясность в вопрос, почему одни общественные волнения приводят к крушению режимов, а другие не наносят никакого вреда государству, даже если речь идет о сопоставимых масштабах протестов.

Куда интереснее было бы пропустить введенные А.Коротаевым страны через тезис Голдстоуна о связи «высокого уровня риска дестабилизации в среднеразвитых странах, затронутых последней революционной волной, с низким качеством государственной администрации в этих странах». Но и здесь авторы не стали углубляться в суть вопроса о том, что представляет из себя «низкое качество государственной администрации», сделав достаточно странный вывод о том, что на самом деле низким качеством обладают не только администраторы, но и граждане, которые не могут дотерпеть до следующих выборов. Турция снова выпадает, поскольку у нее не было никаких «последних революционных волн» и «качество государственной администрации» сложно назвать низкокачественным. Собственно, авторы в примечаниях делают попытки объяснить «особую позицию Турции» , но в основном тексте Турция так и продолжает находиться по соседству с Тунисом и Египтом.

Спорным является тезис о разнице волнений 2011-2012 и 2013-2014 гг. Авторы пишут, что отличие в том, что антирежимные выступления здесь были направлены против демократически избранных властей. Но ведь и Мубарак и Бен Али были демократически избраны. Даже если их перевыборы носили формальный характер, то сторонникам точных количественных методов следовало подобрать какую-то емкую формулировку, дабы отделить демократическую систему во время правления Мубарака, от той, что возникла после его свержения — взять хотя бы какое-нибудь из классических определений разных переходных политических систем (например у Т.Л. Карла и Ф. Шмиттера). Благо, в тексте был даже использован термин «неконсолидированная демократия», заимствованный из статьи Голдстоуна, но этого очевидно недостаточно для точного анализа тех форм «демократий», которые мы видели в Египте за последние 3-4 года.

Далее Л.Исаев и А.Коротаев приводят интересную классификацию Голдстоуна, который выделяет две модели революционных процессов, в которых говорится об источнике революционной активности: «Наступление с периферии» (peripheraladvance) и «Центральный коллапс» (centralcollapse). Практически, «Кубинский» и «Иранский» варианты революционных процессов. Авторы текста отметают первый, как неподходящий и обращают внимание на второй. Насколько корректно брать эту модель для анализа ситуации в Турции, Тунисе Египте? Можно ли говорить, что события в Гези привели к «Центральному коллапсу» или могли к нему привести? Даже в Тунисе, на самом деле, коллапс не наступил — по крайней мере в том виде, как он достаточно подробно описывается у Голдстоуна. На мой взгляд, Голдстоун просто предложил еще одну классификацию (в добавление к десяткам другим), исходя из «формы» общественного протеста. Нужна ли она для исследования, предпринятого Л.Исаевым и А.Коротаевым? Вряд ли. Вот если бы приведенные выше факторы влияли на характер революционной активности и приводили либо к «наступлению с периферии», либо «центральному коллапсу».... Но таких закономерностей в тексте нет, речь только о «центре». Тогда зачем он здесьТем временем, авторы, увлеченные голдстоуновской игрой ума развивают идею «центра-периферии» в революционных процессах». Это приводит их следующему выводу:

«В подобной ситуации установление демократии в подобного рода странах систематически ведёт к такой ситуации, когда при проведении демократических выборов к власти приходит партия, пользующаяся поддержкой большинства страны, но не пользующаяся поддержкой большинства населения столиц». Данный феномен обозначен как «центро-периферийный диссонанс». Суть его раскрывается в тексте, где говорится о неравномерности модернизации (и вестернизации) в разных частях страны, что и вызывает разницу в электоральных предпочтениях центра и переферии.

Вместе с тем, вместо изобретения новых терминов, не проще было бы обратиться к более классическому пониманию о различии в предпочтениях электората в разных районах страны? Логичнее было бы объяснить проблему популярности исламских консервативных партий в сельской местности и нестоличных городах по причине меньшего влияния информационных потоков извне (а отсюда — меньшей вестернизированности, большей приверженности традициям и тд). На самом деле, не вызывает никаких сомнений, что любые внутренние расколы в обществе, по каким бы они линиям не проходили (центр-перефирия, город-село, восток-запад, бедные регионы-богатые) могут способствовать дестабилизации ситуации. Все эти факторы можно было бы загрузить в вычислительную машину (осуществить тот самый количественный анализ) и посмотреть, как они в целом влияют на стабильность системы. Стоит ли на этом фоне выделять отношения центра-перефирии и вводить их в анализ революционных процессов как особо значимых? Сложный вопрос. Мне кажется, что с таким же успехом можно было бы констатировать более низкий уровень поддержки исламских (или консервативных сил) в приморских или портовых городах, чем в континентальных. (На примере данных об электоральных предпочтениях из Александрии, Измира, Туниса и др.) И вывести не менее убедительный «бегемото-левиафанный дисонанс».

Также следует отметить, что Л.Исаев и А.Коротаев подошли к статье Голдстоуна избирательно, видимо, взяв только те тезисы, которые бы позволили добавить Египет, Тунис и Турцию и использовать количественные методы в своем анализе. Голдстоун делает еще ряд интересных обобщений, при этом, сравнивая ситуацию с ближневосточными странами, где имели место общественные волнения (Ливией и Сирией). Во-первых, Голдстоун отмечает возрастной фактор, который не дал ситуации в таких странах как Босния, Украина и Таиланд выйти из под контроля (средний возраст населения — 37-40 лет, в сравнении с куда более «молодыми» Сирией и Ливией).

Другой важный аспект: ни в одной из упомянутых Голдстоуном стран у власти не находился диктатор с долгим сроком правления, способный принудить вооруженные силы на жесткие меры по отношению к протестующим и усугубить конфликт, вплоть до гражданского противостояния.

Кроме того, важной общей чертой у Украины, Таиланда, Боснии и Венесуэлы, Голдстоун называет не самое прочное положение лидеров. На мой взгляд, здесь можно было бы провести аналогии с Тунисом и Египтом (но не с Турцией) — но этот пункт не нашел отражения в статье Л.Исаева и А.Коротаева. Количественный анализ можно было бы осуществить, взяв данные предыдущих выборов, демонстрирующих «шаткую» позицию лидеров. Но, до этой части интересной статьи Голдстоуна, уважаемые российские исследователи не добрались.

Первый вопрос, который остается после прочтения текста, связан с правомерностью использования обобщающих индексов вроде «Индекса восприятия коррупции», «Индекса свободы» и др. в количественном анализе. Сами создатели этих индексов отмечают условный характер и высокую вероятность погрешности в данных — и поэтому мы чаще всего сталкиваемся с этими «Индексами» в публицистике и СМИ. Есть ли им место в науке.

Если ставить целью выявить зависимость политической ситуации от каких-либо экономических факторов, то следует брать для количественного анализа более конкретные показатели - например, объемы производимой продукции, доходы/расходы населения, объемы импорта/экспорта. Например, выявить, как повлиял рост цен на зерновые на стабильность в разных странах мира (См. Исаев Г. Г. Египет и Россия: продовольственный кризис и его влияние на протестное движение в 2010–2011 гг. // Политекс. 2013.Т.9. №2). Даже к данным о ВВП следует подходить осторожно, т. к. они не дают полной картины реального состояния экономики государства и не могут быть основанием для прогнозирования революционной ситуации.

Есть ряд претензий к методам исследования. Авторы, взяв несколько стран, где примерно в одно и то же время произошли общественные волнения, пытаются доказать, что эти страны имели схожие социальные и экономические проблемы, и, соответственно, схожие предпосылки для «революционной ситуации». Исходя из просмотренного текста статьи, Л.Исаева и А.Коротаева можно упрекнуть в попытке подогнать некоторые факторы под свою теорию — это особенно бросается в глаза на примере с Турцией. Большинство в столичных города Турции голосуют за правящую партию, опровергая «центро-периферийный диссонанс», но это не смущает Л.Исаева и А.Коротаева, которые находят ссылку на данные о том, что большинство в Стамбуле все же оппозиционно. Таким образом те факты, которые не вписываются в выбранную схему, выносятся за скобки или заменяются более удобными. Можно только приветствовать усердие, с которым авторы стремятся обосновать предложенную теоретическую конструкцию и эффективность количественного анализа. Но нужно ли это делать любой ценой?

Количественный анализ, используемый А.Коротаевым, безусловно, является эффективным средством, которое позволяет доказать или опровергнуть разные теоретические конструкции. Но следует понимать, что он не может дать ответа касательно причин революционных процессов, а является лишь вспомогательным инструментом в анализе их предпосылок и последствий. Тем более необходимо максимально строго подходить к точным данным, которые используются в анализе — об этом было сказано выше.

При всех недостатках данной работы, следует отметить, что направление исследований, заданное проф. А.Коротаевым и его коллегами, заслуживает серьезного внимания. Необходимость в системном и сравнительном исследовании «революционных» процессов назрела давно и новые теоретические подходы должны только приветствоваться. Можно говорить о необходимости работы в новом направлении - «revolution studies», в рамках которых исследовать социальные, политические и экономические предпосылки и последствия «революций» (а если шире, то разных форм политических трансформаций) а также их проводить их ретроспективное сравнение.