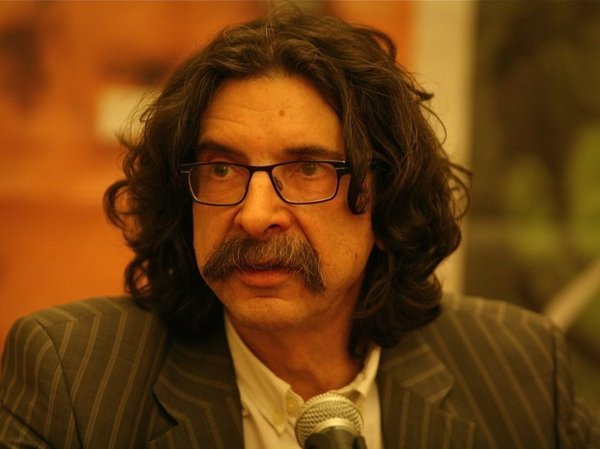

«Полит.ру» публикует вторую часть стенограммы «Дилетантских чтений», которые прошли 24 ноября в Выставочном комплексе Государственного исторического музея. С лекцией-спектаклем «Неизвестное об известном - союзники во Второй мировой войне» выступили первый заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Бунтман и историк Олег Будницкий.

Ведущий: Сергей, вы говорили, что в 1939 году Англия и Франция осознали, что они сильно ошиблись с Мюнхеном и что насилие над малыми европейскими странами терпимо быть не может. Все-таки мне кажется, что в 39-м это все еще осознавалось как некая большая европейская игра. 15 лет назад, когда Польша необычайно изящно захватила половину Литвы всем известным маневром, всё ограничивается тем, что все об этом читают в газетах. Болеют кто за Польшу, кто за Литву. Это не осознавалось как насилие средней европейской страны над малой? Мне кажется, что перелом в общественном мнении Европы, а потом, может быть, и США, произошел где-то после захвата Франции. Когда стало понятно, что грядет очень большая война, а не просто европейская напряженность.

Сергей Бунтман: Окончательно – конечно. И то не сразу, не сразу. Смотрите: еще один этап того пути для одного из действующих лиц мюнхенского соглашения – это Даладье. Во время советско-финской войны во Франции премьер-министром был Даладье. Он был менее целеустремленным, нежели Чемберлен. Тот приехал, зачитал деревянным голосом (есть замечательная запись, как он читает деревянным голосом): «Вчера премьер-министр и рейхс-канцлер, фюрер немецкого народа…» и т.д. Даладье думал, что французы его просто разорвут, когда он приехал из Мюнхена. Нет, не разорвали, встречали радостно. Даладье – человек достаточно чувствительный и поэтому, когда началась советско-финская война, он был первым, кто кричал «Поможем маленькой Финляндии!». Даладье выступал чуть ли не каждый день. Он организовывал фронт союзников – Франции и Британии, организовывал помощь Финляндии и т.д. У него вообще потом была тяжелая судьба на самом деле, и он всю жизнь за это отвечал. Чемберлен загрустил, он был серьезно болен, и умер, он всего этого не видел, Даладье история не дала такой привилегии, он за все отвечал - Даладье.

А вот что касается сознания и систем принятия решений – был совершенно изумительный специальный американский пропагандистский фильм 1942 года «Почему мы сражаемся (Why we fight)?» режиссера Фрэнка Капры. Это мощный фильм, с техническими средствами, по тем временам, просто изумительными, анимированные карты, совершенно великолепный монтаж, который ясно показывает ситуацию в кинопублицистике – там есть шедевры, когда показывает выборы в Германии. Немецкий народ имел возможность свободного выбора. Они могли голосовать – и дальше совершенно чудесный монтаж – за Гитлера, за Гитлера или за Гитлера. И там были психологически очень верно выбранные акценты, именно для американцев. «Почему мы воюем в Европе?» А начиналось просто с шока. Идет война и идет такой уличный опрос – тогда не было телевидения, и вряд ли кто-то мог показать эту картинку – опрос: «Как вы думаете, мы должны воевать в Европе?» Фермеры, рабочие, банковские служащие – можно останавливать хоть каждый кадр, и почти 80% с лишним ответов «Не должны». И дальше идет семь с половиной серий. Это очень интересная «штуковина» - об осознании.

Ведущий: Все-таки осознание, как мне кажется, не совсем полное, потому что блестящая антивоенная, антибюрократическая – все вместе – книга, которую я очень люблю - «Уловка 22». Я ее очень люблю, но всякий раз, как я ее перечитываю, у меня возникает один вопрос, внутренний, для себя. Да, я ее понимаю, но если бы эта книга была российской, я бы ее выкинул, потому что российские летчики, которые там задаются вопросом «А почему мы должны в 55-й раз бомбить немцев?» невозможны по определению, при том, что у наших генералов, майоров и прочих, естественно, были такие же проблемы.

Сергей Бунтман: Я должен сказать, что сейчас речь идет не о летчиках. И не об американских солдатах, которые уже воюют на Тихом океане, и здесь они не воюют. И летчик летчика понимает, уже к 42 году он ТАК понимает британского летчика, он ТАК потом понимает русского летчика. Это для обывателя, для общественного мнения. Ведь не так, что крикнул-прошептал «Братья и сестры!» и все сразу, якобы, поймут. Нет этой убежденности. И это не тупая пропаганда, это постоянный диалог, как у Черчилля – с парламентом, так у Рузвельта не только с Конгрессом, но и с народом. Постоянный.

Ведущий: Дорогие коллеги, я, например, в полном восторге. Потому что такой блестящий анализ одновременно, как у Олега Витальевича – институциональный, и у Сергея Александровича – история суждений и мнений - можно редко услышать, но в этом «бульоне» он всплывает, я попрошу высказаться по истории идей и идеологий. Какие-то акценты поставить. Попрошу Олега Витальевича, блестящего институционального аналитика.

Олег Будницкий: Так или не так, работы нынешнего и последующего поколения историков покажут. Я все-таки сторонник искать за теми или иными идеологическими моментами, которые очень важны, реальные моменты. И, если смотреть на ситуацию между Первой и Второй мировой войнами, а надо понимать, что без Первой мировой войны не было бы Второй. Это совершенно очевидный факт, я думаю. Ведь те страны, которые участвовали в Первой Мировой, во Второй во многом решали или те же самые территориальные проблемы, или проблемы, которые появились вследствие Первой Мировой войны. И совершенно безумный успех Гитлера определялся среди прочего и тем – не потому, что он написал «Майн Кампф», не потому, что он и некоторые сторонники и соратники изобрели некоторую идеологическую систему – но тем, что это совпадало с представлениями народа и элиты, что нужно делать. В этом заключался успех.

Если мы посмотрим на СССР как на некое идеологическое государство, некую «утопию у власти»: партийный гимн – «Коминтерн», гимн страны – «Интернационал», первая программа радио называется «Коминтерн» и т.д. , вы посмотрите, какие действия в 1939 – 41 годах. Где там идеология? Идеология договориться с Германией и восстановить Российскую Империю? А что там коммунистического, кроме того, что они выступали «собственниками» т.н. «освобожденных» присоединенных территорий? И когда потребовалось все это отбросить, то взяли и отбросили. Например, «отбросили» Интернационал. До 1944 года страна просыпалась под звуки музыки Александрова и слов Михалкова и Эль-Регистана и т.д. Ввели патриаршество, когда выяснилось, что, как в народе веру ни истребляй, а немцы несколько тысяч церквей восстановили и теперь попробуй их закрой. Получается, что немцы – за веру, а большевики – против. Это т.н. практические шаги. И при всем при том, что идеи были и оставались, но моя позиция такая, что за словами надо искать реальные интересы и действия объяснять разными практическими вещами.

Сергей Бунтман: Я бы хотел немного добавить. Если говорить о СССР 1939-го и далее годов, там еще ярче, чем раньше, сказалось, что, когда нужно – была империя, когда нужно – революционеры, именно для сиюминутных или далеко идущих целей. Когда нужно кого-нибудь сослать, объяснить, почему ссылают тех же поляков, литовцев или кого-нибудь еще из присоединенных территорий – мы революционеры. Ко всему еще – мы не революционные догматики, это просто цитата из речи Молотова на специальной сессии СССР уже после подписания второго договора с Германией «О дружбе и границе». Молотов говорил об определении агрессии: «Мы не говорим сейчас, что Германия продолжает быть агрессором, в голове у людей будет каша. Только сеять сумятицу. Мы не догматики. И если раньше Германия была потенциальным агрессором, то сейчас агрессор – Великобритания и Франция, которые начали войну. Несмотря на все увещевания Германии, которой объявили войну в начале сентября». Т.е., идут идеологии, когда нужно. Нужен был Коминтерн – он существовал. Перестал быть нужен – его разогнали.

Далее – с церковью тоже интересно. Недавно вышло блестящее, на мой взгляд, исследование трех историков, трех дам. Сухое-пресухое, суровое-пресуровое, с документами в каждой фразе. «Государство, Русская Православная церковь и церкви в странах Восточной и Центральной Европы». Восстановление Патриаршества, роль РПЦ, начиная с 1944 года, это не зря совпадает с тем, что уже очень много территорий освободили, вошли в Восточную Европу, и РПЦ становилась новым Коминтерном для Восточной Европы, заменой внутреннего влияния на освобожденные страны, такие как Болгария, Румыния и т.д. Т.е., когда надо, устоявшаяся идеология быстро отправлялась «в чулан», как мне кажется, с большой легкостью.

Ведущий: Мы продолжаем говорить, судя по вопросам, не столько о фактах, сколько об идеях, хотя про факты тоже вопросы есть. «Чья пропаганда была больше массовой и больше повлияла на население стран? И какие способы пропаганды кажутся вам наиболее интересными?»

Сергей Бунтман: Пропаганда чья и против кого?

Ведущий: Я думаю, пропаганда союзников. У каждого был свой тип пропаганды.

Олег Будницкий: Мне не совсем ясен вопрос. Речь идет о пропаганде в странах наших союзников, раз мы о них говорим? С моей точки зрения, она была, с одной стороны, довольно эффективной, Сергей приводил пример фильма «Почему мы воюем?», есть замечательное собрание плакатов американских эпохи Второй Мировой войны, адресованных фермерам, матерям и т.п., и Голливуд сыграл существенную роль. Но надо понимать и другое – это не тоталитарное общество. Там кроме пропаганды была еще и информация. Кроме пропаганды была еще и критика правительства, там Черчилля собирались отправить в отставку. Вы можете представить вотум недоверия, вынесенный Верховным Советом Советскому правительству за катастрофу 1941-го года, например?

Сергей Бунтман: До слез просто!

Олег Будницкий: Когда британская армия терпит одно поражение за другим, там ставится вопрос о вотуме недоверия правительству. Черчилль приходит в Парламент и произносит одну из своих самых сильных речей. Вопрос, конечно, чрезвычайно любопытный. Конечно, там была и военная цензура, конечно, там были ограничения всякие, конечно, там была пропаганда, но это другие общества, и эта пропаганда никогда не была тотальной, как в нацистской Германии или СССР. Я здесь не рассматриваю вопрос, с каким знаком пропаганда, я говорю о способах. В нацистской Германии пропаганда была очень эффективна, это показали и 30-е годы и военные годы. Но тоже – до поры до времени. Когда начались военные поражения, влияние пропаганды очень сильно упало.

Советская власть не доверяла советскому народу. Одно из первых действий, которое было сделано – конфискация радиоприемников. Потому что они позволяли слушать другие источники. Их все вынуждены были сдать, остались только «тарелки» на столбах. Ни одна страна мира больше к такому не прибегла. Даже нацистская Германия.

Вопрос из зала: В каком году конфискация?

Олег Будницкий: В 1941-м, сразу после…

Сергей Бунтман: Надо сказать для честности, что, насколько я знаю, потом всем отдали. По крайней мере, в нашем доме отдали всем.

Олег Будницкий: История очень показательная. Вот немцы слушали всякие голоса и, судя по всему, начиная с 1943 года настроения были совсем плохие, и нацистская пропаганда стала доходить гораздо хуже. Молодое поколение, оболваненное, выросшее при нацизме, с теми было уже плохо, а те, которые постарше, у тех в мозгах стало немного пояснее.

Ведущий: Хотя тут заметим, что пропаганду боялись все. Если учесть, что союзники после Победы не очень-то злоупотребляли смертными приговорами, то смертные приговоры своим пропагандистам – типа лорда Гау Гау – все-таки «имели место быть». И первый в мире опыт применения контент-анализа – это для очень больших сроков немецким агентам в США, чтобы доказать, что вот в этой статье подспудно протаскивается мысль, что немцы, может быть, не совсем неправы и сроки небольшие. Союзники чужой пропаганды тоже опасались, естественно, но, как общества демократические, действовали «не в лоб».

Сергей Бунтман: Но здесь есть очень интересная вещь. Например, с немцами роль того же самого радио. Совершенно эпическая роль лондонского радио в Сопротивлении на континенте. И здесь немцы были очень строги. Потому что лондонское радио, которое французскому Сопротивлению рассказывало, как дядюшка Пьер пошел в булочную, что значило – куда и какому отряду приходить и в какое время, это замечательно! Лондонское радио передавало зашифрованные послания Сопротивлению. Это было серьезно, потому что какая кодовая фраза что означала можно было узнать, только каждый раз поймав того, кто должен был получать и переправлять дальше информацию. Но я бы еще хотел сказать об эмоциональной пропаганде. Дело в том, что наибольшую роль играло то, что близко. Что у нас, что у немцев, что у британцев и американцев. Например, именно художественные, публицистические произведения. Что у нас, например, поэзия невероятного накала понятные слова: «Если дорог тебе твой дом» - это очень жестокое стихотворение. Но оно играет на всех очень точных струнах, на всех, какие надо: «Сколько раз увидишь его – столько раз и убей!». Интересная вещь, которую мне довелось услышать, и которая производит сильное впечатление – это короткие рассказы знаменитого писателя Пристли после выпуска новостей ВВС. Шел короткий рассказик, который читал Пристли, великий драматург. Даже я использовал в своей передаче рассказ о колесном пароходике. О колесном прогулочном пароходике чуть ли не прекрасной эпохи 1900-х годов, который в Дувре через канал возил дам в больших шляпах, и этот пароходик из Дюнкерка вместе со всем, что плавает, когда шла эвакуация, возил солдат и возил тех, кого эвакуировали, и как он погиб. Совершенно необычайное эмоциональное впечатление художественной публицистики! Это тоже не надо забывать. Да и запрет на такое в Германии – как разлагающее, расслабляющее. Знаменитую песня «Лили Марлен», мне кажется, только никому не покорные, плюющие на всех ромы использовали для своих солдат.

Олег Будницкий: В добавление к замечательному рассказу Сергея. Стихотворение Симонова «Если дорог тебе твой дом» сначала называлось «Убей его!». Оно было переименовано после войны.

Ведущий: Возвращаемся к фактам и к идеям по вопросам участия союзников в советском танкостроении. Количество стали, станков. Танкостроение – известный «козырь» СССР в войне. Насколько в нем участвовали союзники, помимо импорта некоторого количества танков?

Олег Будницкий:

- Участвовали, конечно. Я, предполагая такие вопросы и, не держа в памяти абсолютно все цифры, открываю и сразу читаю: «Союзниками было поставлено танков – 12700», и могу вам привести другие цифры. Станков и всего прочего было поставлено огромное количество, по стали я цифры не выписал, прошу прощения. Но танки - это было не главное, главным, о чем я уже говорил, в чем СССР испытывал острый дефицит – взрывчатые вещества, алюминий, авиационный бензин, разного рода оборудование, тысячи станков такой спецификации, которой у СССР просто не было. И то, что мы еще не упоминали, и что было заметно для всех граждан СССР военного времени – продовольствие. Оно поставлялось в огромных количествах, и по сведениям современных историков, в котелке каждого солдата в день было 300 гр импортной еды. А если эти граммы перевести в калории, то картина будет еще более убедительной, ибо поставляли высококалорийное и высушенное продовольствие. Соотношение продуктов «в нормальном виде» и этих продуктов среди тех, которые поступали по ленд-лизу, было 1:7. Яичные порошки и прочее. Наиболее экзотичным была тушенка в шоколаде. Это странно по вкусовым качествам, но по калорийности это бесспорно, надо сказать.

Сергей Бунтман: Чудесный анекдот. Мальчик пишет на фронт: «Папа, убей сушеную корову, курицу, которая несет яичный порошок…» и что-то еще там было.

Хочу еще два слова про танки добавить. Танки – очень интересная специфика советского производства. Она была очень выигрышной. Танков производилось очень много, их «расходность» была огромной. Это наша привычка – танки для нашей местности. Это не для Европы танки, не для Африки. Это танки именно для наших рельефов, для наших подобий дорог и для нашего бездорожья. Потом еще ремонтопригодность танков. Потому что ремонтопригодность автомобилей – да, ты можешь своими силами быстренько починить, завести и т.д., но автомобиль – штука гораздо «тоньше», чем танк. И здесь изумительная ремонтопригодность Т-34 обеих модификаций, она была прекрасна. Можно было заменить трак прямо «на ходу», едва остановившись, и ехать дальше. Танк и советский танк – это, мне кажется, как раз то, что и создавало специфику тех военных действий, которые велись на территории СССР. Советский танк – это такой советский бизон, буйвол, который всю эту работу совершал с невероятными жертвами, потерями, но его можно было всем миром «тащить» за собой, и он тебя тащил. Такой симбиоз танка и солдата-механика – это очень интересное явление именно Восточного фронта, мне кажется.

Ведущий: Начинает подходить к концу наше чтение, и я хотел бы задать от себя вопрос. Почти сразу после Второй мировой войны началась война Холодная. Известно, что случилось с советскими людьми - офицерами, инженерами, кто принимал ленд-лиз, с советскими сотрудниками МИДа, кто курировал это. Кто-то из них получил срок, а кто-то, как Лозовский – и пулю, но мне интересно, что было в Америке? Мы знаем про «черные списки» в Госдепе, мы знаем про Голливуд, а пострадал ли американский бизнес от сотрудничества с Россией? Включали ли в «черные списки» бизнесменов, которые нам что-то поставляли? Потому что госзаказ – штука известная, и решения госзаказа тогда, с 40-х до 50-х, многие фирмы разоряло.

Олег Будницкий: С американским бизнесом ничего не случилось! Американский бизнес процветал.

Ведущий: Т.е., за участие в ленд-лизе никто не пострадал?

Олег Будницкий: Такие «чудеса» могли происходить только в СССР, только! Во-первых, участие в ленд-лизе – это не частная лавочка, что называется. Это были государственные заказы, и тут нет никакой проблемы. Понимаете, совершенно разные общества. Я могу вам привести другие истории, чтобы вы поняли, что происходило. Еще раз – в Америке и в Англии ничего не происходило. Если не работать на советскую разведку – «Кембриджская пятерка», например…

Ведущий: Подождите. Из Госдепартамента было уволено около 300 человек после войны по «списку Никсона». В Голливуде «черные списки» на тысячу человек… Они не были разведчиками, в лучшем случае – левыми интеллектуалами.

Олег Будницкий: Их уволили не за то, что они участвовали в ленд-лизе. А за то, что они были членами Американской Компартии, которая была запрещена. При чем тут деятели Голливуда, которые не имели никакого отношения к войне и к поставкам в СССР? Их увольняли, сажали и т.д. за то, что они когда-то принадлежали к Компартии или отказывались отвечать на вопрос, принадлежали ли они к Компартии. Это другая история, которая окончилась тем, что в какой-то момент МакКарти был остановлен самим американским обществом.

Что касается СССР, то там были вещи удивительные. Моя сотрудница Людмила Новикова нашла совершенно потрясающие рапорты – советские и американские – о британских и американских моряках, которые были в Мурманске и Архангельске. Там был Интерклуб, там были поразительные ситуации, когда совершенно на законном основании на территории СССР находилось большое количество иностранцев, в общем-то, союзников. Которые могли свободно ходить, с которыми общались. В донесении одного советского писателя – надо сказать, что советские писатели – где писатель, а где – сотрудник «известной организации», там было нередко трудно провести черту. Корреспонденты «Правды» - журналисты, писали статьи и писали донесения в ЦК. Например, я лично прочитал, что «группа работников Южного фронта во главе с тов.Брежневым много пьют и вообще, по части женского пола». Это донесение лежит в партийном архиве 1942 года Северо-Кавказского фронта и, может быть, вследствие этого, Брежнев был аттестован не генералом, а полковником. Так вот, один из этих писателей – во всех отношениях – сообщает, что «Интерклуб – это бордель имени Черчилля». В Мурманске. Это цитата. Что там всякие чудеса, «у моряков и драки, и пьянки и все, что угодно. Двое пьяных американских моряков шли по улице, зашли в женское рабочее общежитие и один из моряков стал укладывать своего товарища в постель к какой-то работнице. Но тут «случился» приятель этой работницы, возникла драка, появилась милиция. В итоге с тем, который был сильно пьяный, ничего не произошло. Который был менее пьяный – его судили (они подлежали советской юрисдикции), дали 2 года трудового лагеря, он несколько месяцев отсидел и его выпустили. Потом он написал рапорт, как был в трудовом лагере. Феноменальная жизнь таких реальных отношений между союзниками! Еще раз повторю - Людмила Новикова, научный сотрудник нашего центра Истории Второй Мировой войны нашла такие поразительные документы, и я думаю, что многие эти вещи у нас скоро опубликуют.

Так вот. Что такое портовый город? Там бывает довольно много женщин «известного поведения». Когда эти моряки с ними «общались» – это было нормально. Обе стороны это воспринимали как норму. Когда налаживались какие-то серьезные отношения и когда вдруг британский или американский военнослужащий собирался жениться на советской женщине, она просто исчезала. И попытки добиться ответа – что с ней случилось, куда она делась – успехом не заканчивались. После войны официально были запрещены браки между советскими гражданами и иностранцами. Вот такие были прискорбные обстоятельства.

Сергей Бунтман: Хочу добавить немного. Вы знаете, только в самых страшных снах еще более страшного «маккартиста», чем сам МакКарти, может оказаться, что Америка жалеет о сотрудничестве с СССР против Гитлера. До этого не додумался и сам МакКарти. «МакКартизм» - это была вполне параноидальная реакция на то, что происходило после войны. СССР – это была единственная страна, которая территориально получила абсолютно все, что было и до войны и во время «союзничества» с Гитлером, все сохранила, да еще и прибавила, еще и получила влияние в Восточной и Центральной Европе. Непонятна история с Австрией, причем, никому не понятна. Начинается блокада Берлина Советским Союзом, непонятные отношения между союзниками. В Азии начинаются «непонятные фокусы» - целый Китай становится коммунистическим в 1949 г, в Азии начинается Корея, где почти прямые столкновения. Тот же самый Черчилль писал во время войны: «Если бы Гитлер вторгся в ад, я бы, конечно, договорился с Сатаной о совместном сопротивлении». Точно совершенно. Но здесь получается так, что товарищ Сталин не унимается, это было совершенно ясно. И маккартизм – это такая крайняя параноидальная реакция на это.

Я горд, что люди нашей профессии «грохнули» по маккартизму очень здорово. Именно журналисты. Да, забывали. Да, потребовался фильм Берта Ланкастера «Неизвестная война» для того, чтобы вспомнить, что было на Восточном фронте.

Олег Будницкий: Если уж мы говорим об отношении с союзниками, точнее, союзников – несколько лет назад, когда я был в Вашингтоне, одна радиостанция (не «Эхо Москвы»!) попросила что-то такое сделать к 9 Мая, раз уж я в Вашингтоне. В итоге мы сделали такую передачу на «Радио Свобода» «Что знают американцы о Второй мировой войне». Ну, как понять, что знают американцы, куда идти? Кроме радио, книга – источник знаний. И я пошел в крупнейшую американскую книжную магазинную сеть Barnes & Noble и просто посмотрел на полки. Не в интернете, а просто посмотрел, что стоит на полках. Там огромный раздел, посвященный Второй мировой войне, гигантский. Конечно, подавляющее большинство книг – об американской войне, войне на Тихом океане, понятно. Я насчитал около 200 наименований книг о войне на Восточном фронте. Вы можете себе представить? Около 200! Там было примерно пополам – с немецкой стороны, воспоминания немецких генералов и солдат, и примерно половина – советских изданий. Воспоминания советских военачальников и солдат в том числе, переведенные с русского языка. Книжки о военной технике и т.д. Меня это очень поразило. Если вы зайдете, например, в наш «Библио-Глобус» - сколько книг о войне на Западе вы увидите?

Сергей Бунтман: И сколько из них заслуживает звания «книг»?

Олег Будницкий: Я думаю, что вряд ли это будет больше десятка томов. Правильно говорит Сергей, потому что ни о чем не пишут больше ерунды, чем о Второй Мировой войне. Целая индустрия историков-любителей, что-то немыслимое… Ну, мы не о том. Кстати, хочу сказать, что во время войны было множество песен к фильмам друг о друге. Были совершенно замечательные советские частушки и песни о союзниках. Были фильмы и песни американские и британские о Советском Союзе и т.п. Возникла целая позитивная субкультура, насколько я понимаю, она забыта, и никто это всерьез не изучал. А было бы довольно интересно.

Сергей Бунтман: Вообще-то, изучали. Есть не изучение, но в тех фильмах, которые от союзников приходили, вот поколение моего отца, кто в 15 лет тогда учился в школе, или, бросив школу, пошел работать, одним из самых любимых американских фильмов был «Джордж из Динки-джаза» с Джорджем Формби. Это был самый любимый фильм мальчишек! Такой шпионско-комедийный чудесный фильм.

Олег Будницкий: Еще один любопытный «штришок»: я по роду своих научных интересов читаю множество всякого рода дневников того времени, и совсем недавно считал, что это уникальное дело. Оказалось, что не уникальное. Достаточно многие люди вели дневники, кое-что дошло до наших дней. Очень любопытное рассуждение Михаила Пришвина, детского писателя, который вел дневник с 1905 по 1954 годы - полвека, подробно. Он записывал разговоры, которые царили, что американцы ставят СССР условия, чтобы была свобода религии в обмен на помощь. Была же очень жесткая антирелигиозная компания, особенно накануне войны, когда почти на ноль свели количество церквей. На весь СССР, если не ошибаюсь, оставалось 350 церквей! Большинство людей было еще верующими, времени-то мало прошло. И интересно, что действительно начинаются какие-то «телодвижения»: появляются ежедневные службы, потом восстановлено Патриаршество, и многие уверены, что это Рузвельт поставил такое условие. Это были довольно массовые слухи. Тоже заслуживает изучения. С другой стороны, многие считали, что теперь мы попадем в рабство к англичанам и американцам, и после войны они восстановят свою власть. Народные слухи об «иноземцах» чрезвычайно разнообразны, это целый спектр разных и удивительных вещей.

Ведущий: Последний вопрос. «Лига Объединенных Наций не смогла приостановить вооружение Германии с 1935 года и далее. Насколько эффективна Организация Объединенных Наций в современном мире и какова ее роль в будущем?»

Олег Будницкий: Это вопрос кому?

Ведущий: Похоже, Пан Ги Муну.

Сергей Бунтман: ООН, на мой взгляд, была сначала более эффективной организацией. Но сейчас мы стоим перед какой-то дилеммой. Это монструозная организация с кучей ответвлений каких-то, с вросшими корнями, которые где-то переплетаются, какой комитет чем заведует, какая организация аффилирована, перед кем отчитывается, как все это происходит... Была совершенно четкая система постоянных членов Совета Безопасности - организация победителей была. Сейчас все размылось. Когда Кофи Аннан получил Нобелевскую Премию Мира и заодно и ООН, среди журналистов ходила шутка: «Получил Кофи Аннан и ООН – посмертно».

Олег Будницкий: ООН, конечно, ругают, она неэффективна, но это заложено в ее устройстве. Может быть, в этом есть позитивный момент, когда любые резкие действия блокируются. Великие державы друг друга блокируют, и время от времени у той или иной страны вызывают какие-то негативные эмоции. Но это – площадка, где можно высказаться, поругаться, где можно сформулировать точку зрения, провести «закулисные переговоры» и т.д. В какой-то степени ООН служит таким амортизатором, который позволяет перевести конфликты и столкновения держав в словесную форму. Я бы так сказал. И мне кажется, вот эта роль ООН еще не изжита. Не говоря уже о том, что по мандату ООН осуществляются миротворческие операции в тех регионах мира, в которых происходят какие-то немыслимые вещи, типа Сомали и т.д. Насколько эффективно – другой вопрос, но, во всяком случае, есть какая-то легитимизация этих, по сути, гуманитарно-полицейских операций.

Сергей Бунтман: То, что сказал Олег Будницкий сейчас, если думать о Лиге Наций – то это тоже поведение «на поверхности» очень многих конфликтов, и как трибуна, и как возможность публично высказаться с тогдашними средствами публичности, в тогдашнем сообществе. Например, с несчастной Абиссинией – если бы не было Лиги Наций, Хайле Селассие не мог бы нигде заявить о своем горе и не мог бы озадачить тогдашнее сообщество. Именно озадачить сообщество – это совершенно правильная функции, которая в ООН сохраняется. При том, что бы про нее ни говорили.

Ведущий: Получился замечательный разговор. Следующие наши «Чтения» будут 8-го декабря, приглашаем желающих.