Этой осенью отмечается 20 лет Институту восточных культур и античности РГГУ – одной из ведущих российский научно-образовательных институций в области востоковедения и антиковедения. «Полит.ру» поздравляет ИВКА и публикует ответы на вопросы об Институте ректора РГГУ Е.И. Пивовара, ректора РГГУ в момент создания ИВКА ЮН. Афанасьева, директора ИВКА И.С. Смирнова, сотрудников и выпускников Института, коллег из-за пределов ИВКА. Мы будем рады опубликовать и новые отклики.

Об истории и замысле ИВКА см. также интервью 2010 г.:

- Илья Смирнов. Для тех, кого притягивает Восток

- Илья Смирнов. Как воссоздать востоковедение в России

Ефим Пивовар, ректор РГГУ с 2006 г. Фрагменты из интервью.

Этой осенью отмечается 20 лет со дня создания Института восточных культур (а сегодня – Института восточных культур и античности). Направления его работы стали знаковыми для РГГУ.

Да, есть масса направлений, где они являются головными. Частично эту модель пытаются реализовать в других местах, но полностью это невозможно.

ИВКА сложно сохранить - они с трудом вписываются в соотношение, которое нам дали органы управления образованием по количеству студентов на одного преподавателя, по количеству мест для самих студентов, которые мы получаем на эти программы. Но мы на это всё равно идём, потому что такое ценное направление легко потерять – гораздо труднее будет воссоздать.

Экономия на подобном была бы пирровой победой, потому что востоковедение и антиковедение — это направления, в которых всегда была сильна российская гуманитаристика, и отказаться от этого смерти подобно с той точки зрения, что Россия находится между Востоком и Западом, куда же деваться?

В ИВКА есть направления, которые никогда не будут недотационными, допустим, мёртвые языки — ни в одной стране не было и не будет такого, чтобы такие программы были самоокупаемы.

Бывают случаи, когда коллеги, которые там работают, побеждают в грантах и т.д., но эти направления нельзя рассматривать утилитарно, потому что они создают нам лицо.

Конечно, не может быть такого, чтобы восточная культура и античность были бы приоритетными по сравнению с ракетостроением - нигде такого нет и не будет, но это другой вопрос, нужно находить оптимальные решения.

Разумеется, внутри восточных специализаций есть более популярные и модные направления, есть менее. Условно говоря, есть китайские исследования, и есть исследования языка урду. Понятно, что сейчас бум интереса к Китаю, огромное количество групп. А, скажем, Пакистан не столь популярен.И закрыть это направление подготовки было бы ошибкой.

Редкие направления подготовки, если временно гаснут, их очень сложно восстановить, неоткуда брать специалистов. Кто научит, если не сохранится школа?

Юрий Афанасьев, ректор РГГУ с момента создания в 1991 г. до 2003 г. (а до того – ректор МГИАИ с 1987г.). Президент РГГУ в 2003 – 2006 гг.

Трудно говорить только об Институте восточных культур и античности – это все-таки часть общего большого замысла университета, в котором каждая часть играет свою роль.

Идея Института была близка идее созданной раньше еще одной важной части РГГУ - Института высших гуманитарных исследований во главе с Е.М. Мелетинским, с его исследованиями мифа, культуры и т.д.

Очень важным казалось, чтобы мы имели взгляд на Россию и мир не только с Запада, но и с Востока, их сочетание. Институт восточных культур и античности во главе с Ильей Сергеевичем Смирновым успешно эти задачи реализует.

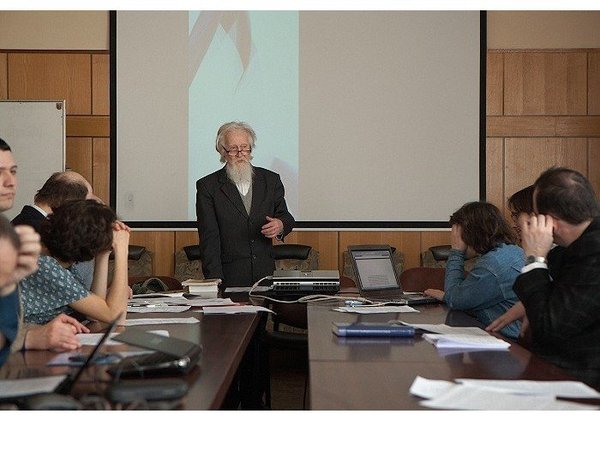

Илья Смирнов – директор Института восточных культур и античности РГГУ

Что изменилось за последние годы – и в части замысла ИВКА, и в части его реализации? Что интересного удалось сделать?

Замысел ИВКА – создать учебно-научный институт классического востоковедения и антиковедения при широком представительстве хотя бы главных восточных и африканских языков и культур остается неизменным. Надежда на его реализацию, увы, неуклонно убывает. Особенной заинтересованности в нашей деятельности мы никогда не ощущали, но нам хотя бы не мешали; нынче ситуация, пожалуй, изменилась в корне. Не думаю, что кто-то специально злоумышляет против российского востоковедения или классической филологии, но множество, в частности, министерских решений совершенно не берут в расчет особенности преподавания и исследования восточных и классических древних языков. Это и требования к количеству студентов – бакалавров и магистров в группах, и нормы преподавательской нагрузки, и невозможные представления об исследовательской деятельности, и неясный статус научного сотрудника в университете, и многое другое.

Так, мы очень надеялись, что магистратура позволит готовить специалистов, способных, скажем, исследовать взаимовлияния индийской и китайской культур, то есть, как минимум, владеющих старым китайским и санскритом, однако, сама идеология магистерских программ не позволяет это сделать. То же с интереснейшее проблематикой взаимоотношений греко-римской античности и ближневосточных культур. Именно перспектива исследования этой проблематики побудила нас когда-то соединить специалистов по Востоку и античности в нашем институте; пока – за редкими исключениями – это приятное дружеское соседство не дало тех научных плодов, которые, уверен – небезосновательно, предполагались.

Коротко говоря, в ближайшие годы необходимо сохранить достигнутый уровень. Возможно, через какое-то время, если декларируемый на самом высоком уровне поворот лицом к Востоку задуман всерьез, появятся и перспектива, сегодня, увы, утраченная. Хочу только заметить, что для равноправного взаимодействия с восточными партнерами недостаточно наскоро испеченных переводчиков и скороспелых аналитиков, они только вредят делу; долговременное сотрудничество возможно только на прочном фундаменте классической востоковедной науки, на основе знания восточных культур во всей полноте.

Сделать, вопреки обстоятельствам, удалось многое. Действуют открытые с большим трудом такие нынче редкие специализации как эфиопо-арабская, лаосско-тайская, выпустили группу индологов-тамилистов. Под руководством Н.Н.Селезнева в Институте начались исследования сирийской культуры, одного из влиятельных изводов средневекового христианства.

Два тома замечательного издания «Языки мира» практически полностью подготовлены сотрудниками нашего Института. Вышли написанные Г.С.Старостиным две книги «Языки Африки» из задуманного им трехтомника. Обрел прочный статус в мировой науке издаваемый по-английски ежегодник Babel und Bibel, образующий подсерию институтских Трудов Orientalia et Classica. Кстати, число выпусков серии, основанной в 2002 году уже достигло пятидесяти пяти – больше, чем по четыре книги в год. Издаем мы и востоковедный том «Вестника РГГУ», и «Вопросы языкового родства» – международный журнал, реализующий, в том числе, идеи основанного покойным С.А.Старостиным нашего Центра (ныне – Сектора) компаративистики.

Всего не перечислишь.

Изменилось ли место ИВКА в востоковедческом сообществе?

Мне трудно об этом судить с определенностью. Востоковедение – весьма консервативная область, репутации создаются десятилетиями и зависят, кроме собственно научных, от множества причин. По ощущению, то чего мы достигли за двадцать лет, начав с нуля и в весьма непростых условиях, делает наш Институт заметным в ландшафте российского востоковедения, в первую очередь, благодаря фундаментальной подготовке студентов и глубине, основательности научных исследований.

Как, на ваш взгляд, удалось изменить востоковедческое сообщество за счет работы ИВКА в эти 20 лет?

Мне кажется, что даже те востоковедные институции, которые создавались на принципиально иных основаниях, чем ИВКА, не могут не считаться с тем, что мы есть: заданный нами уровень преподавания и науки обязывает.

20-летие ИВКА проходит в непростой общественной и интеллектуальной ситуации. Каким бы вы хотели видеть ИВКА, что будете желать коллегам и ученикам?

О «хотении» сейчас вряд ли уместно говорить (см. ответ на вопрос 1). А коллегам, открывая нашу юбилейную конференцию, я уже пожелал терпения. Всем остальным – талантом, достоинством и честью, желанием и умением работать они обладают сполна.

Леонид Коган, заместитель директора ИВКА, зав. кафедрой истории и филологии Древнего Востока ИВКА

Как вы видите замысел (исходный и, возможно, менявшийся) ИВКА? В какой степени его удается реализовать?

Самый исходный замысел я не знаю - когда я пришел в ИВКА в 1996 году, это была уже сложившаяся институция, спрашивать о ее "исходном замысле" мне как-то не приходило в голову. Поскольку с самых ранних лет своей профессиональной деятельности основным ее направлением я видел преподавание, возможность успешного синтеза педагогической и исследовательской работы на базе ИВКА всегда казалась мне ключевым аспектом его существования, и в этом смысле, по крайней мере, в известных мне областях, замысел можно считать реализовавшимся (вообще, стоит, наверное, сразу оговориться, что ниже я буду в основном говорить о ближневосточных дисциплинах, которыми я непосредственно занят).

Как бы вы охарактеризовали пройденный путь? Что кажется наиболее интересным, значимым, новым?

Почти все, сделанное специалистами-ближневосточниками ИВКА за истекшие годы, было совершенно новым - по крайней мере, в российском, и уж точно в московском контексте: как известно, вплоть до самого недавнего времени преподавание ассириологии, библеистики, семитологии в московских вузах не осуществлялось вообще. Мне кажется, нам удалось совместить лучшие традиции петербургской-ленинградской ассириологической школы с усвоенными нами из книг наиболее передовыми достижениями современной мировой науки, и ничего более важного, более значимого для отечественной высшей школы, по моему мнению, и быть не может: сравнительно быстро выйти из изоляции, из унылой "гуманитарной науки для внутреннего употребления", но выйти с честью, не только зазубривая ранее неизвестные "нам" - но давно ставшие общим местом "им" - истины (хотя и это, подчеркну, до сих пор ох как необходимо!), но и предлагая свое, ранее неизвестное в мире - и по материалу, и по методологии.

Что интересного делается в ИВКА в вашей или близкой вам сфере? Что вызвало ваш интерес из реализуемого в исходно далеких вам сферах?

В области ближневосточной филологии наиболее яркими, имеющими международное значение направлениями, успешно развиваемыми в ИВКА, я назвал бы изучение шумерской и аккадской литературы; исследования в области древних и современных арамейских языков; эфиосемитское языкознание и эфиопскую филологию; полевые исследования языка и фольклора жителей о. Сокотра. Немало оригинальных результатов достигнуто также в области изучения Ветхого Завета.

О далеких сферах я, наверное, не хотел бы говорить - компетентность в такого рода суждениях является безусловным приоритетом.

Как вы видите место ИВКА среди других образовательных и научных площадок – востоковедческих и классических?

На мой взгляд, ИВКА следует развивать и поддерживать сложившийся у него имидж места, где преподаются и изучаются фундаментальные востоковедные дисциплины, прежде всего связанные с изучением древнего и средневекового Востока. Насколько я могу судить, по крайней мере, в Москве эта ниша становится все менее и менее заполненной, в то время как интерес к классическим востоковедным (и филологическим в широком смысле) дисциплинам в российском обществе (в том числе у молодежи) остается весьма значительным - более значительным, на мой взгляд, чем в известных мне крупных культурно-образовательных традициях стран Западной Европы (Германия, Франция, Англия). В этом смысле наши шансы неплохие. Впрочем, я не вижу здесь явного противоречия с успешным овладением живыми языками - сам будучи большим любителем современного арабского (как письменного, так и разговорного), могу сказать, что у хорошего студента, любящего древность, но не чурающегося современности, всегда найдется время и на то, и на другое.

Чего недостает или что требует развития?

ИВКА, как и весь РГГУ в целом, страдает от хорошо известных проблем материального, финансового характера, о которых вряд ли стоит здесь говорить и которые вряд ли могут быть устранены в ближайшее время. То, чего недостает, в основном является производным от этих трудностей - изношенная материальная база, затруднения с приглашением иностранных преподавателей, кадровые проблемы и др. Впрочем, по моему мнению, в большинстве подобных случаев речь идет скорее о досадных помехах, чем о фундаментальных, блокирующих дальнейшее развитие препятствиях. Подлинные проблемы, к сожалению, гораздо более банальны и гораздо менее исправимы: недостаток времени и сил, чтобы освоить всю ту огромную глыбу материала, которую представляет собой подлинно современная наука о Ближнем Востоке.

Каким вам видится вам будущее ИВКА?

В этом вопросе я не очень оптимистичен и скорее настроен на консервационный сценарий - прежде всего, сохранить и лишь затем понемногу развивать то, что было накоплено в прошлые годы. Жизнь вряд ли позволит нам больше. Каких-то особенно ярких, радикальных в позитивном смысле изменений я не жду - не то время.

Каково место ИВКА в вашей жизни?

Место ИВКА в моей жизни важное.

Сергей Лезов, зав. сектором дневневосточных исследований, доцент кафедры истории и филологии Древнего Востока ИВКА РГГУ

Как вы видите замысел (исходный и, возможно, менявшийся) ИВКА? В какой степени его удается реализовать?

«Главное ввязаться в бой, а там посмотрим» (апокрифический Ленин).

Как бы вы охарактеризовали пройденный путь? Что кажется наиболее интересным, значимым, новым?

Nel mezzo del cammin di nostra vita… думаю вопрос неправильно поставлен / не имеет осмысленного ответа.

Что интересного делается в ИВКА в вашей или близкой вам сфере? Что вызвало ваш интерес из реализуемого в исходно далеких вам сферах?

Неинтересное – мы не умеем, не знаем, как это делается

Как вы видите место ИВКА среди других образовательных и научных площадок – востоковедческих и классических?

Я не знаю, как мы выглядим со стороны, поэтому не могу ответить на этот вопрос. Может, это по узости кругозора.

Чего недостает или что требует развития?

Побольше бы платили, и студентов на Ancient Near East побольше

Каким вам видится будущее ИВКА?

Это зависит не только от нас. Если и дальше будет как сейчас, уже неплохо.

Каково место ИВКА в вашей жизни?

Я работаю в ИВК ab urbe condita, то есть ровно 20 лет. И это наиболее осмысленное время моей жизни. Хочу, чтоб меня вынесли ногами вперед – отсюда, лет через 40.

Александр Мещеряков, профессор кафедры истории и филологии Дальнего Востока ИВКА РГГУ, профессор ШАГИ РАНХиГС.

Как вы видите замысел (исходный и, возможно, менявшийся) ИВКА? В какой степени его удается реализовать?

Вначале Институт восточных культур мыслился как аналог отдела Академии наук – откуда и пришло «ядро» нового подразделения. Потом внешняя среда заставила сотрудников совмещать научную деятельность с преподавательской, что я считаю правильным. Нужно передавать традицию не только письменным, но и устным путем.

Как бы вы охарактеризовали пройденный путь? Что кажется наиболее интересным, значимым, новым?

Путь был хорош – в том смысле, что мы старались не поддаваться на те многочисленные и далеко не всегда продуманные циркуляры, которые нам спускали сверху. Передача знания в традиционных дисциплинах – процесс интимный. Штучная и «средневековая» работа со студентами – вот что мы старались сохранить.

Что интересного делается в ИВКА в вашей или близкой вам сфере? Что вызвало Ваш интерес из реализуемого в исходно далеких вам сферах?

Наверное, работа наших иранистов, которые так квалифицированно и так фанатично исследуют персидскую поэзию. От их горящих глаз и мои прибавляли в яркости. Что до японистики, то мы каждый год проводим конференцию «История и культура Японии», которая превратилась в самый представительный форум отечественной японистики. Каждый год мы издаем солидный сборник за свой счет – за счет пожертвований от доброхотов.

Как вы видите место ИВКА среди других образовательных и научных площадок – востоковедческих и классических?

Возможно, я плохо знаю другие площадки, но из всех мне известных мест ИВКА наиболее последовательно отстаивает классическую парадигму образования, когда есть Учитель и есть ученик, который перенимает не только научные, но и личностные черты своего Учителя. Это смиряет со многими явлениями нашей жизни, которые вызывают отторжение.

Чего недостает или что требует развития?

Не достаёт очень многого, но это «многое» от нас не зависит. Прежде всего, не хватает изначальной подготовки абитуриентов-студентов. Нынешняя школа и общая атмосфера в стране мало способствуют появлению оригинальных и мотивированных людей. На университетском уровне с этим уже трудно сладить. Университетские зарплаты по-прежнему не являются конкурентоспособными по сравнению с другими видами деятельности. Помучившись год-два, способные люди уходят в другие области жизни, где интереса меньше, а доходы – несопоставимо выше. Про финансирование научной деятельности даже упоминать неудобно. Оно отсутствует. Как я уже сказал, для издания материалов наших конференций мне приходится пускать шапку по кругу.

Каким вам видится вам будущее ИВКА?

Про будущее лучше понимают гадалки, а не историки. Посмотрим, лично я буду стараться держать оборону по всему доступному мне периметру.

Каково место ИВКА в вашей жизни?

Такая концентрация умных и достойных людей встречается редко. Это касается не только России, но и других стран тоже. Я счастлив, что я – здесь, а не в каком-нибудь другом месте.

Николай Селезнев, вед. н.с. сектора сравнительного изучения культур Востока и Запада, доцент кафедры истории и филологии Древнего Востока ИВКА РГГУ

Как вы видите замысел (исходный и, возможно, менявшийся) ИВКА? В какой степени его удается реализовать?

Замысел – продолжить те традиции изучения Востока и античности, для которых характерно стремление «докопаться до глубин», т.е. прийти к пониманию источников, суметь заговорить с ними на одном языке. Он реализуется, но это нескончаемый процесс.

Как бы вы охарактеризовали пройденный путь? Что кажется наиболее интересным, значимым, новым?

Как успешное начало. Институту есть чем гордиться, и результаты его работы известны – в виде публикаций, в лице выпускников и сформировавшихся ученых, в характере многообразных научных связей. Мы можем уверенно и с увлечением продолжать свою работу. Интересно – делать известным неизвестное, значимо – предъявлять несомненно подлинное, ново – взгляды и находки молодых.

Что интересного делается в ИВКА в вашей или близкой вам сфере? Что вызвало ваш интерес из реализуемого в исходно далеких вам сферах?

Моя сфера – сиро-арабское средневековье, христианский Восток, культурные связи и взаимовлияния разных сообществ. Интересен практически всякий контакт, в контексте научного проекта или в ходе научно-учебного процесса. Уровень профессионализма коллег по институту и уровень, на который выходят наши студенты и аспиранты, позволяют работать по-настоящему. Мне из «исходно далекого» интересно очень многое, так как сиро-арабская культура имела широкое распространение – в ираноязычных странах, Аравии, Индии, Туркестане, на Дальнем Востоке, на Кавказе, интенсивными были сиро-арабо-эфиопские и сиро-арабо-коптские связи.

Как вы видите место ИВКА среди других образовательных и научных площадок – востоковедческих и классических?

Стиль ИВКА проявляется в основном в опоре на классику, как в востоковедном, так и в антиковедном ее понимании, в стремлении работать с оригиналом и понимать логику развития изучаемого предмета, главным образом в языке и жизни текста. В образовательном смысле – в тесной связи учебной и научной работы.

Чего недостает или что требует развития?

Недостает помещений, особенно для учебной работы. Развития требует издательская деятельность – нужно повышение типографского качества и увеличение числа периодических изданий института.

Каким вам видится вам будущее ИВКА??

Как солидной научно-образовательной школы мирового уровня.

Каково место ИВКА в Вашей жизни?

Основное.

Георгий Старостин, зав. кафедрой истории и филологии Дальнего Востока, с.н.с. сектора компаративистики ИВКА РГГУ, руководитель программы по востоковедению ШАГИ РАНХиГС

Как вы видите замысел (исходный и, возможно, менявшийся) ИВКА? В какой степени его удается реализовать?

ИВКА возник в стенах РГГУ сначала как чисто научно-исследовательское подразделение. Это была такая попытка «привить» в университете ростки академического востоковедения и одновременно – как-то спасти это академическое востоковедение ввиду того, что в университетах условия для выживания в конце 1990-х гг. все-таки были чуть лучше, чем в академических институтах. Чуть позже, в начале 2000-х гг., пришло понимание, что хорошие традиции надо не просто беречь, но и передавать дальше, и тогда мы уже стали на систематической основе набирать студентов. Собственно, вот и весь замысел. Пока мы работаем, проводим исследования, выпускаем книги и хотя бы частично заинтересовываем студентов в нашей деятельности — он вполне себе реализуется.

Как бы вы охарактеризовали пройденный путь? Что кажется наиболее интересным, значимым, новым?

Сложный вопрос, потому что ИВКА по сути своей — подразделение довольно консервативное. Основная методология филологических и историко-лингвистических исследований, которые ведутся в нашем подразделении, сформировалась давным-давно, каких-то революционных прорывов тут ожидать было бы тщетно. Главное, наверное, то, что удалось продолжить добрую старую традицию — постоянно вводить в оборот все новые и новые материалы, знакомить отечественных специалистов, да и вообще широкого (интересующегося) читателя с ранее не переводившимися или плохо исследованными памятниками восточной словесности — общепризнанными шедеврами (например, перевод поэмы Низами «Лайли и Маджнун», выполненный Н. Чалисовой и М. Русановым) или малоизвестными, но художественно ценными произведениями (например, корейская поэма «Ода о драконах, летящих к небу», переведенная Е. Кондратьевой и О. Мазо). Еще замечательнее, если к такой работе подключаются студенты — многие наши выпускники-китаисты, японисты, индологи, иранисты и т. д. в своих дипломных работах переводят и комментируют сложные классические тексты на уровне, вполне сопоставимом с профессиональным. Вот только в профессии, увы, остаются далеко не все.

Что интересного делается в ИВКА в вашей или близкой вам сфере? Что вызвало ваш интерес из реализуемого в исходно далеких Вам сферах?

Я по своей основной профессии — лингвист-компаративист, и моя научная деятельность в ИВКА в основном протекает в рамках входящего в него Центра компаративистики, где наш основной проект — это создание единой генетической классификации языков мира, включая тестирование разного рода «дерзких» гипотез о глубоком родстве языков; сейчас мы заняты, в частности, разработкой и заполнением специального сайта, содержащего лексические списки по всем языкам мира, на основании которых и строится классификация (http://starling.rinet.ru/new100). Работа идет не очень быстро, но последовательно, так что в обозримом будущем мы, наверное, будем иметь наглость претендовать на статус лучшего в мире интернет-ресурса, посвященного вопросам генетического родства языков всей планеты. Опять-таки это очень здорово, что именно в ИВКА нам удалось создать небольшую, но очень тесно скоординированную команду из четырех-пяти человек, которая может эту мега-задачу решать согласованно, при том, что вообще-то в любой гуманитарной науке самое сложное — это добиться того, чтобы два человека работали по одному и тому же стандарту.

Что касается сфер, исходно мне не очень близких, то с того момента, как у нас открылось учебное синологическое отделение, примерно десять лет назад, фактически «второй профессией» для меня стала классическая китайская филология — все курсы, программы, методики пришлось в свое время готовить практически с нуля. Но зато сегодня мы целый ворох дисциплин, связанных с классическим китайским языком, переводом и анализом древних текстов, лексикографией, языковой историей и т. д. ведем на мировом уровне, так что тут есть чем гордиться.

Как вы видите место ИВКА среди других образовательных и научных площадок – востоковедческих и классических?

Если имеются в виду отечественные площадки, то их, в общем-то, не так много. Специфика ИВКА в том, что он ориентирован в основном на классическое востоковедение: современностью у нас занимаются мало и неохотно (хотя в будущем, с притоком новых кадров, эта ситуация почти наверняка изменится), и, в общем, я в этом не вижу ничего принципиально дурного, потому что главный наш объект исследования — классическая восточная словесность — еще очень далек от того, чтобы быть исчерпанным. При этом от времени, конечно, отставать нельзя: при всей упомянутой выше «консервативности» востоковедения оно не может оставаться в стороне от теоретического прогресса в смежных науках — лингвистике, литературоведении, социологии, антропологии и т. д. Из-за этого прогресса мы, в общем-то, сегодня на те же самые древние тексты смотрим уже совершенно с другого угла, чем смотрели даже двадцать лет назад. Меняются представления, уточняются знания, рушатся стереотипы. Но и «инновации ради инноваций» востоковедению тоже не нужны — как мне кажется, со стремлением постоянно открывать что-то радикально новое лишь потому, что этого от тебя требует время, вообще нужно бороться, оно антинаучно по своей природе. Мне кажется, что идея вот такого баланса, с «аккуратной модернизацией» традиции, в ИВКА присутствует, так что в целом нам не грозит ни погрязнуть в косности и консервативности, ни, наоборот, впасть в псевдонаучное революционное безумие.

Чего недостает или что требует развития?

Недостает, наверное, того же, чего и всем остальным в наших научных областях — финансов, помещений, технических возможностей, каких-то деталей бытового комфорта. Но это как бы само собой разумеется (в ситуации, когда поддержка какой бы то ни было науки, кроме коммерчески-ориентированных прикладных исследований, для государства не является приоритетом), а так я бы сходу назвал одну главную проблему, которая с годами усиливается — проблему найти общий язык с приходящими к нам студентами. Мы-то народ по сути консервативный, ориентированный на «книжное» знание, в то время как среднестатистические ценности молодых людей, даже студентов-гуманитариев, от наших сильно оторвались, и чем дальше, тем сложнее переживается период «притирки», в течение которого студенты, попадающие на ИВКА, понимают, что «оказывается, так тоже можно», что бы ни имелось в виду под «так» — например, прочитать толстую научную монографию, выучить сто новых слов за неделю или понять, что месяцами корпеть над каким-нибудь средневековым китайским трактатом на самом деле может быть интересным и полезным занятием (некоторые так и не понимают, и приходится расстаться). Конечно, работать над этим приходится не только студентам, но и преподавателям, и рано или поздно, думаю, мы выработаем все требующиеся компромиссные механизмы. Но это как раз и «требует развития».

Каким вам видится будущее ИВКА.

В случае удачного развития событий — чем больше оно будет похоже на настоящее (в фундаментальном смысле, не в материально-техническом), тем лучше. Но вообще мы живем сейчас в такое время, что прогнозы трудно делать даже на неделю вперед, а уж что там говорить о далеком будущем. Живы — и славно.

Каково место ИВКА в вашей жизни?

В моей жизни главное — это работа, а ИВКА — мое основное место работы. Как-то так, наверное.

Елена Кузьмина, выпускник, преп. кафедры истории и филологии Дальнего Востока ИВКА РГГУ

Почему Вы выбрали ИВКА?

Выбрала ИВКА случайно, как и большинство наших студентов. Училась на восточном отделении философского факультета РГГУ, страдала, что не получаю настоящей специализации, проходила мимо расписания первого курса "Китайской филологии" ИВКА: 16 часов китайского, введение в этнографию Китая, история, археология, литература, религия Китая и многое-многое другое - и я тут же в деканат переводиться. До сих считаю это одним из самых грандиозных событий своей жизни:)

Как менялся ИВКА на ваших глазах?

Для меня было одно кардинальное изменение, произошло оно, когда я перешла из студентов в преподавателей. Вектор изменений всегда был один и тот же: становилось все интереснее и интереснее. Но когда я стала частью педагогического и (пока не очень активной, но частью) научного коллектива, впервые в жизни появилось ощущение, что нашла свою среду, и что здесь только один путь - вперед, бесконечные возможности для развития, образования, творчества, очень высокая профессиональная этика и высокие профессиональные стандарты...

Что вам дала учеба в ИВКА? Что интересное запомнилось?

Превратила меня из обезьяны в человека:) До сих пор мне кажется, что это был период самой интересной и продуктивной, хотя и очень трудной работы, период, в который большую часть своей жизни мы проводили с умнейшими и прекраснейшими людьми на свете.

Каким бы вы хотели видеть ИВКА в будущем?

Боюсь, то, каким я хотела бы видеть ИВКА, противоречит тому, каким, наверное, ИВКА следует стать, чтобы выжить в эти трудные времена.

Было бы хорошо, если бы ИВКА набирал и обучал все больше студентов и занимался научными темами, актуальность которых очевидна всем, включая наших уборщиц. Чтобы они приходили вечером и думали с благоговением: здесь изучают важный для меня вопрос...

Но мне хотелось бы, чтобы ИВКА сохранить свою камерность и штучность во всех отношениях: больше преподавателей, чем студентов, больше... вдохновения, чем прагматики при выборе направлений исследований, - в этом уникальность ИВКА и его сила.

Евгения Никитенко, выпускник, преподаватель кафедры истории и филологии Южной и Центральной Азии

Почему вы выбрали ИВКА?

В ИВКА я пришла случайно – готовилась поступать на Журфак МГУ, но в последний момент поняла, что хочу получить более глубокое образование. Меня интересовала филология, и я слышала много хорошего об РГГУ. В первом потоке поступала на иранскую филологию, набрала нужный балл и решила остаться. В дальнейшем об этом не пожалела.

Как менялся ИВКА на ваших глазах?

Пришло много новых студентов, бывшие студенты стали преподавателями, но в целом, мне кажется, мало что изменилось. Очень важно, что сохранилась эта удивительная "домашняя" атмосфера ИВКА. Отсюда не хочется уходить.

Что вам дала учеба в ИВКА? Что интересное запомнилось?

Учёба в ИВКА дала мне хорошую профессиональную подготовку и возможность получать знания от прекрасных людей, замечательных специалистов. В силу специфики Института у нас небольшие группы, и у студентов часто складываются личные отношения с преподавателями. В шестнадцать-семнадцать лет это очень ценно – учиться у умных, интеллигентных и открытых людей.

Каким бы вы хотели видеть ИВКА в будущем?

Хотелось бы, чтобы ИВКА оставался таким же и продолжал свою работу, чтобы приходили заинтересованные студенты.

Рим Нуруллин, выпускник, преп. сектора древневосточных исследований ИВКА РГГУ

Почему вы выбрали ИВКА?

В ИВКА я попал случайно. После окончания школы я решил никуда не поступать — хотел повременить год и как следует все обдумать. Но, как бывает, родители настояли. Практически наугад был выбран РГГУ. Только придя подавать документы, я определился с тем, что буду поступать в Институт восточных культур (так он тогда назывался). Кажется, меня привлекло название, при этом я не имел ни малейшего представления о том, что мне предстоит изучать. Помню, студенты, отрабатывавшие практику в приемной комиссии, пытались меня отговаривать, утверждая, что я все равно сразу оттуда переведусь, потому что учиться там невозможно трудно (это, скорее всего, были студенты-историки одного потока с тогдашними гебраистами).

Как менялся ИВКА на ваших глазах?

Менялся очень существенно. Начать с того, что, когда я поступал (в 2002 г.) это был еще ИВК — Институт восточных культур (без античности); ИВКА он стал в 2003 г. Институт тогда занимал две довольно скромные аудитории. Одна из них была разделена пополам книжным стеллажом, и занятия нередко велись одновременно на обеих половинах. Группы были небольшие — на ассириологии вместе со мной было всего два человека (Илья Хаит и Тимур Мухаматулин). Несколькими курсами старше учились гебраисты и египтологи, на пятом курсе были ассириологи прежнего набора, и всего годом ранее защитили дипломы самые первые студенты Института (это тоже были ассириологи). Сегодня ИВКА занимает целый этаж, число специальностей возросло невероятно (китаистика, кореистика, тюркология, индоевропеистика, арабистика и мн. др.), соответственно этому возросло и число студентов. Думаю, можно сказать, что теперь это во многом другое место.

Что вам дала учеба в ИВКА? Что интересное запомнилось?

Завершив обучение, я остался в ИВКА работать, поэтому могу просто сказать, что учеба здесь помогла мне обрести профессию.

Интересней всего был сам учебный процесс: увлекательно было учить древние языки, разбирать тексты, осваивать научную литературу, проходить практику в Эрмитаже. Каких-то жизненных историй мне не запомнилось.

Каким бы вы хотели видеть ИВКА в будущем?

Наверное, примерно таким, какой он есть сейчас.

Степан Родин, выпускник, преп. кафедры истории и филологии Дальнего Востока ИВКА РГГУ

Почему вы выбрали ИВКА?

Я закончил школу в городе Твери и очень хотел изучать японский язык. В Твери японистики не было. Провинциальные абитуриенты, особенно поступающие на такие "экзотические" специальности, как японоведение, обычно знают только про ИСАА МГУ, куда я и подал документы в 2004 году, но не поступил, однако свою затею не бросил и через год снова подал документы. И снова не прошел. Поначалу расстроился, а потом узнал от соседа по общежитию для абитуриентов про РГГУ. Оказалось, что как раз в этот год в институте с поэтическим раскидистым названием ИВКА набирают японистов. Сперва основной причиной учиться в ИВКА было желание изучать японский язык и читать классическую литературу по-японски – весь 2004 год я провёл в Твери, днём учась на Факультете управления и социологии, а вечера проводя в Научной библиотеке, где я читал книги японистов и литературу японских писателей. Затем к этому прибавилось ощущение особой атмосферы, сложившейся в институте. Спросить про ИВКА любого, проучившегося здесь хотя бы год, наверняка в ответе прозвучит слово "атмосфера". Ни разу за всё время обучения в ИВКА я не сомневался в том, что попал именно в то место, где мне хотелось быть, где не только можно, но и нужно заниматься научной деятельностью, а не имитацией активности.

Как менялся ИВКА на ваших глазах?

Помню, как институт переехал из одного учебного корпуса (не очень уютного) в нынешний. Это произошло весной 2006 года. У ИВКА появился отдельный этаж, который моментально оброс книжными полками и стеллажами. Я тогда заканчивал первый курс. Все, кто мог и хотел, принимали участие в переносе книг и мебели. Совместный труд способствует взаимной притирке. Тогда я познакомился со многими сотрудниками и тогдашними студентами, с которыми мы поддерживаем отношения и сейчас. Новое место расположения во многом и сформировало особую ИВКАшную атмосферу, с одной стороны, отделенности от внешнего пространства, с другой стороны, условности понятия границы между "миром" студентов и преподавателей; китаистов, японистов и кореистов; античников и востоковедов и т.д. В тогдашней курилке нередко продолжались обсуждения тем, затронутых на парах, как позже туда перетекут научные диспуты, разгоравшиеся после обсуждения какого-нибудь доклада на одном из постоянных институтских семинаров. Данное пространство оказалось очень питательной научной средой, в которой обмен научным и учебным опытом происходит постоянно. Практически весь мой тогдашний круг общения составляли "обитатели" четвёртого этажа первого корпуса РГГУ. Во многом это справедливо и сейчас, и нельзя сказать, что мне чего-то не хватает.

Что вам дала учеба в ИВКА? Что интересное запомнилось?

Я поступил в ИВКА в 2005 году. В 2006 году Илья Сергеевич Смирнов взял меня на работу лаборантом. В 2009 году я начал там преподавать и продолжаю до сих пор. Пять лет учился на япониста по программе специалитета, затем три года провёл в аспирантуре, защитил кандидатскую. Почти 10 последних лет я провёл в ИВКА. Кто-то учится на историка, кто-то на стоматолога или филолога, а мы учились на японистов, китаистов, арабистов, вьетнамистов, тамилистов, иранистов... В первую очередь, это дало мне ощущение цельности научного знания.

Желание стать хорошим востоковедом влечет за собой необходимость разбираться и в истории, и в литературе, и в характере социальных процессов, иметь базовые знания также и в некоторых технических "отраслях знания". Историк может себе позволить не знать, например, историю литературы. А японист, даже специализирующийся на истории Японии или японском праве, не может не знать японскую литературу, он просто не сможет работать. Такая широта специальности заставляет предъявлять к себе требования по постоянному расширению области знания и сужению области незнания.

Все условия для этого в ИВКА были созданы. При желании можно было слушать лекции и по китаистике, ходить на множество мероприятий, которые устраивали преподаватели, погружаться в атмосферу жизни научного сообщества прямо с первого курса.

Что дала мне учёба в ИВКА? Великолепных учителей и наставников, у которых я продолжаю черпать вдохновение и знания. Японистов учили такие замечательные специалисты, как Александр Николаевич Мещеряков (первую лекцию, которую он нам прочёл, я помню даже сегодня), Елена Михайловна Дьяконова, Мария Владимировна Торопыгина, Евгения Борисовна Сахарова. Все студенты очаровываются силой личности и неординарностью подхода к занятиям выдающегося лингвиста Анны Константиновны Поливановой, эрудиции Георгия Сергеевича Старостина. Этот список можно продолжать и продолжать. Все эти близкие мне по духу люди являются для меня образцом учёных, преданных науке и образцом людей, честных перед собой и миром. Учёба в ИВКА дала мне практически всё, что я могу назвать своим ментальным багажом.

ИВКА даёт очень многое, было бы желание брать. И передавать. Хорошо помню свою жизнь на первом курсе. Первый месяц не давали общежитие, и я ездил на занятия из Твери 6 дней в неделю. Денег на проезд не хватало, поэтому приходилось бегать от контролёров. Я воспринимал это как утреннюю и вечернюю пробежку, разминку перед занятиями. Потом заселился в общежитие, пришлось искать хоть какую-то работу, чтобы прожить в Москве. Устроился расклейщиком афиш. Работа не самая приятная и легальная. Теперь бегать приходилось уже не по электричке, а по Москве, и не от контролёров, а от милиционеров. С утра до вечера я учился, поздним вечером клеил афиши, потом ехал в общежитие, где снова учился до 2-3 часов ночи, варил клейстер для афиш, и по новой... Ни одной пары за это время не прогулял, но, бывало, засыпал на занятиях. Преподаватели посоветовались и решили, что для всех будет лучше, если я буду работать в институте. Когда Илья Сергеевич мне об этом сказал, я на следующий же день достал все свои сбережения и поехал покупать книги и словари. Вернулся в общежитие с несколькими огромными пакетами, чувством радости и ощущением, что беготня закончилась.

Учёба в ИВКА дала мне не только дорогих мне людей, знания, профессию, но и ощущение того, что ты можешь принести пользу. И веру в то, что наши старания не напрасны.

Каким бы вы хотели видеть ИВКА в будущем?

"И врагу не пожелаешь жить в эпоху перемен". Что-то должно оставаться неизменным.

Сергей Неклюдов, научный руководитель Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ, зав. лабораторией теоретической фольклористики ШАГИ РАНХиГС

Институт восточных культур (античность присоединилась к нему позднее, в 2003 г.) был, насколько я помню, следующим после Института высших гуманитарных исследований университетским научным подразделением, образованным, однако, по несколько иному принципу. Если «предметным полем» ИВГИ оказалась чуть ли не вся мировая культура, то для ИВК таковым было вполне определенное, легко очерчиваемое и понятным образом рубрицируемое классическое востоковедение. Именно восстановление его традиций, угасающих в отечественной науке, стало одной из целей этого начинания.

Конечно, проект в целом следует признать не только безусловно удачным и успешным, но и уникальным. Начавшись с небольшой инициативной группы, он со временем обрел форму весьма значительного института с десятью кафедрами и секторами, обширная и многообразная деятельность которых хорошо известна в научном мире.

Я не помню, была ли изначально заложена в проект идея именно научно-педагогического центра, но, располагаясь внутри университета, ИВК объективно двигался к осуществлению именно такой программы. В своем развитии институт реализовал оптимальный, с моей точки зрения, сценарий, согласно которому преподавание логически и естественно вырастает из научных исследований, постоянно сохраняя с ними тесную взаимную связь, а не использует отдельные исследовательские разработки как внешний инструмент для некоторой коррекции своих учебных курсов.

Мне трудно подробно судить о конкретных аспектах чрезвычайно масштабной научной деятельности института, как и о его внутренних проблемах. Я все-таки не работаю в ИВКА, хотя и достаточно тесно сотрудничаю с ним, особенно по линии монголоведения, которым мы занимаемся и в нашем Центре типологии и семиотики фольклора РГГУ.

Не сомневаюсь в богатом яркими научными событиями будущем Института восточных культур и античности, если только, конечно, всех нас окончательно не смоет цунами очередной «оптимизации» отечественной университетской системы.

Сергей Серебряный, директор Института высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского РГГУ

Как вы видите замысел (исходный и, возможно, менявшийся) ИВКА? В какой степени его удается реализовать?

О замысле (вернее, действительно, замыслах) ИВКА я могу судить лишь со стороны, так как сам не принимал непосредственного участия в создании этого института. Насколько мне известно, сначала в РГГУ была создана исследовательская востоковедная группа "выходцами" из Института востоковедения РАН. Очевидно, они хотели уйти на свободу из еще очень советского ИВ. Потом эта группа стала постепенно "обрастать" студентами и аспирантами. А еще позже к востоковедам присоединились античники и языковеды-компаративисты. Не знаю, в какой мере этот процесс был результатом целенаправленного планирования, а в какой – результатом стечения обстоятельств. Не знаю, всё ли из того, что задумывалось, удавалось осуществлять. Но, так или иначе, результат очень хорош.

Как бы вы охарактеризовали пройденный путь? Что кажется наиболее интересным, значимым, новым?

Мне известно, что "путь" ИВКА был нелегок. Надеюсь, те, кто прошел этот "путь", опишут его в своих воспоминаниях. Мне легче "охарактеризовать" результат. ИВКА - это своего рода "университет в университете". Здесь востоковеды подвизаются рядом с "классиками", а в одной из комнат обитают еще и лингвисты-компаративисты. Насколько мне известно, это единственное в своем роде сочетание "факультетов", которое не может не дать со временем (и уже дает!) нетривиальные научные и человеческие результаты. Помимо всего прочего, в ИВКА чувствуется какая-та особая атмосфера: доброжелательности, нечиновности и несуетливости, сосредоточенности на познании и учебе. Насколько я понимаю, в этом большая заслуга директора ИВКА Ильи Сергеевича Смирнова (моего давнего друга).

Что интересного делается в ИВКА в ашей или близкой вам сфере? Что вызвало ваш интерес из реализуемого в исходно далеких вам сферах?

Что касается ближайшей для меня индологии, то ИВКА – это еще и хранилище индологической библиотеки Т.Я.Елизаренковой, а также разнообразной библиотеки В.Н.Топорова. В ИВКА преподает санскрит, пали, пракриты, а также индийскую литературу Максим Альбертович Русанов, который, можно сказать, на моих глазах вырос в уникального специалиста. Он сам изучал и изучает еще и фарси, китайский, тибетский – сочетание знаний, в нашей стране почти небывалое. И при этом М.А. с увлечением преподает, выпустил уже несколько групп студентов-индологов. В ИВКА преподают (или, по крайней мере, преподавали в разное время) и мои коллеги, которых я знаю давно: Александр Михайлович Дубянский (тамилист), Людмила Александровна Васильева (специалистка по языку и литературе урду), Анна Ароновна Суворова (тоже специалистка по литературе урду и южноазиатскому исламу)... В ИВКА уже преподают и, по крайней мере, три молодых индолога, выпускники самого этого Института. То есть традиция, несмотря на все препятствия, сохраняется и продолжается.

Что касается других специальностей, то, насколько мне известно, больших успехов в ИВКА добилась семитология. Однажды, во время какой-то международной конференции в РГГУ я привел в ИВКА одного британского семитолога (по его просьбе). Вошли в библиотеку. Там сидел Леонид Ефимович Коган. Я сказал гостю: "Вот профессор Коган". На лице британца изобразились восторг и изумление: "Как! Тот самый Коган...?" Оказалось, что да, тот самый...

Как вы видите место ИВКА среди других образовательных и научных площадок – востоковедческих и классических?

Насколько я понимаю, место ИВКА среди прочих образовательных и научных учреждений во многом (повторю это слово) уникально: и благодаря сочетанию представленных здесь дисциплин, и благодаря качеству (уровню) работающих здесь ученых и преподавателей.

Чего недостает или что требует развития?

Недостает пространства - в разных смыслах: от смысла самого конкретного (в ИВКА мало комнат, мало места для людей и книг), до смысла самого широкого (в нашем государстве и в нашем обществе у выпускников ИВКА мало простора, мало возможностей для дальнейшей учебы и работы, для дальнейшей самореализации).

Каким вам видится будущее ИВКА.

Будущее ИВКА, как и будущее всего РГГУ, в решающей степени зависит от будущего всей нашей страны. Если мы сможем преодолеть нынешнюю прискорбную тенденцию к самоизоляции, к антиинтеллектуализму и воинствующему национализму (в сочетании с не менее воинствующим этатизмом) и вернемся на путь открытости ко всему остальному миру, то и ИВКА (надеюсь, вместе с РГГУ в целом) сможет успешно развиваться. В противном случае судьба ИВКА (и РГГУ в целом) может оказаться весьма печальной.

Каково место ИВКА в вашей жизни?

Время от времени я преподаю в ИВКА курс "Введение в индологию" для студентов-индологов на первом курсе. Приходить в ИВКА - это всегда удовольствие.

Андрей Ланьков, associate professor Университета Кукмин (Сеул)

Что вы думаете об Институте восточных культур и античности РГГУ?

Очень хорошо думаю. Сразу скажу, я в России не работаю. Их студентов я видел, все они очень хорошие. Не исключено, что мне везло, но очень хорошие студенты.

Последние лет 15 усилиями И.С. Смирнова там создана такая крепость классического академического востоковедения. Там живут люди, которые считают, что все, что произошло после 1700 года, не имеет никакого значения. Я с этой точкой зрения не согласен, но, тем не менее, это очень хорошее место. И надо помнить, что именно в классических штудиях российская, советская школа востоковедения была, если и не впереди планеты всей (а по некоторым направлениям даже и впереди), то уж точно вполне на уровне.

Востоковедение и классическая филология – это две области, в которых мы всегда очень неплохо смотрелись, и это надо беречь, холить, лелеять и ценить. А без ИВКА РГГУ, я думаю, что в Москве, по крайней мере, эта традиция прервется. Даже в Ленинграде, где традиционный форпост подобного отношения к исследованиям, в последнее время возникли проблемы, а уж в Москве, на мой взгляд, только на РГГУ всё и держится.

Post Scriptum

Позволю себе небольшой комментарий - от редактора. Шутливое замечание Андрея Николаевича о 1700 годе, понятное в профессиональной среде и вокруг нее, вероятно, нуждается в пояснении для более широкой аудитории: конечно, в ИВКА занимаются и более новыми сюжетами, но делают это действительно с той фундаментальностью, с которой принято заниматься классическим наследием, а не воспеванием «борьбы трудящихся Востока против колониальной экспансии».

Борис Долгин