Казалось бы, писать о распространении «Хроники текущих событий» нужно по канонам судебного репортажа или детективного романа – история издания складывалась из конспирации, обысков, арестов. Однако как только пытаешься разобраться, какими путями «Хроника» добиралась «от Москвы до самых до окраин», кто именно был автором ее статей, понимаешь, что необходим совершенно другой жанр. Самый близкий его аналог – разговоры над фотоальбомом со снимками дружеской компании: «А это кто? А этот?»

Вот, одна из таких фотографий. Начало 1970-х. Застолье в Архангельске. “Typicalvecherinka”, – так комментирует изображение своим американским студентам эмигрировавшая в США Татьяна Осипович, одна из участниц посиделок. Конечно, за столом собрались не для того, чтобы читать и обсуждать самиздат, но так получилось, что «Хроника текущих событий» вошла в жизнь почти каждого из гостей.

***

1970-й год. Семнадцатый выпуск бюллетеня. В списке лиц, осужденных и репрессированных по политическим мотивам, названо имя архангельского журналиста Юрия Чебанюка [1]. (Вот, он встает из-за стола). В действительности, Чебанюк арестован не был: цепочка сбора информации дала сбой, и неподтвержденные сведения попали на страницы издания. Причиной этой ошибки, очевидно, стал обыск на квартире журналиста в мае 1970 года. Что именно искали сотрудники УКГБ, понятно не до конца. Вдова Юрия Александровича и некоторые его коллеги уверены, что обыску предшествовал донос: Чебанюк распространяет Солженицына и «Посев» [2]. С другой стороны, обыск мог быть частью оперативных мероприятий по «делу Суфтина». В том же 1970-м коллега Чебанюка, Борис Суфтин был осужден по обвинению в распространении порнографии – свободы ему стоили невинные по нынешним меркам журналы «Плейбой». На квартире Чебанюка крамольной литературы не нашли, хотя солженицынский «Раковый корпус» в свое время входил в круг чтения друзей журналиста.

Юрий Александрович был заметной фигурой в среде архангельских инакомыслящих. В 1968-м его уволили из редакции газеты «Северный Комсомолец», где ему каким-то образом удавалось печатать полузапретные тогда стихи Осипа Мандельштама, прозу Франца Кафки, воспоминания Анны Ахматовой. Благодаря его усилиям в начале 1968 года на страницах газеты появилось стихотворение Натальи Горбаневской – одна из немногих официальных публикаций поэта в СССР.

Следующее лето Чебанюк провел на Соловках, где работал внештатным экскурсоводом в музее-заповеднике. Лето кончилось, а обещанное постоянное место в музее ему не досталось. Припомнили нарушение негласного запрета заговаривать на экскурсиях о Соловецком лагере особого назначения.

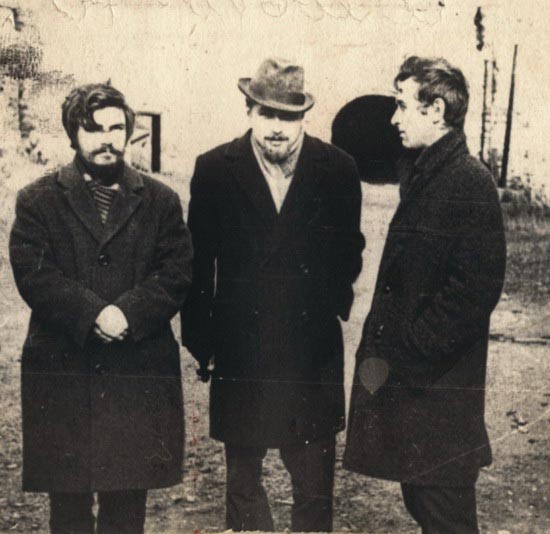

Евгений Абрамов, Александр Осипович, Юрий Чебанюк. Соловки. 1967 (из собрания Соловецкого музея-заповедника)

Перед обыском он успел некоторое время проработать в газете «Речник Севера», после – отлучение от профессии и только временная работа. На стройке, в кочегарке, в экспедициях геологоразведки. Несколько лет Юрий Александрович с семьей жили в одном из самых отдаленных районов Архангельской области, Лешуконском. Там его, ссылаясь на кадровый голод, все же взяли в районку. Когда удалось вернуться в Архангельск, ни одна газета не брала опального журналиста в штат, публикации выходили под псевдонимами. Лишь в 1990-м на излете перестройки он вернулся в родной «Комсомолец», где проработал до самой смерти в 1994 году.

* * *

1973-й. Новое сообщение из Архангельска: «…арестован Сергей Кузьмич Пирогов» [3]. Экономист по образованию, в семидесятые он далеко не всегда работал по специальности. Трудился и инженером домостроительного комбината, и кочегаром. Среди гостей застолья он самый старший (в кадре – прикуривает сигарету) Для него это уже второй арест – восемь лет (с 1958 по 1965) он отсидел в Дубравлаге.

В пятьдесят восьмом Пирогова осудили по печально знаменитой 58-й статье (п. 10 –«антисоветская агитация и пропаганда»). В вину ему ставилась «обработка молодежи в антисоветском духе с целью создания группы единомышленников» [4]. Вместе с ним за решетку отправился участник «кружка Пирогова» Олег Тарасов, ленинградский юноша, прибывший по комсомольской путевке на строительство Архангельского целлюлозно-бумажного комбината.

Кружок действительно существовал – дружеский. Компания молодых рабочих Архбумкомбината сложилась в поселке Ворошиловский [5], хотя некоторые ее участники были знакомы еще по Ленинграду. Весной 1957 на свадьбе подруги ребята познакомились с Пироговым. Молодой преподаватель политэкономии Архангельского лесотехнического техникума покорил их своей эрудицией и обаянием, нашлись общие интересы, на следующий день состоялась первая «лекция». Пирогов нашел благодарных слушателей: молодым людям не были чужды разговоры о политике, а у Сергея уже сложился собственный взгляд на нее. Внимательно изучив работы Маркса и югославских коммунистов, он был убежден: в Советском Союзе построен не социализм, а госкапитализм [6].

Встречи продолжились на архангельской квартире Пирогова и летом в Ленинграде. Говорили о госкапитализме и сталинских репрессиях, венгерских событиях и романе В. Дудинцева «Не хлебом единым». А в Архангельском УКГБ уже лежал донос на Пирогова. 21 августа Сергей Кузьмич вылетел в родной город, и прямо на аэродроме был арестован. Следствие длилось почти год, допросы и обыски проходили в Архангельске и Ленинграде. Дело внезапно стало групповым: один из участников кружка, переняв терминологию следователя, по сути, расписался в участии в «антисоветской организации», а у Олега Тарасова были изъяты стихи:

Мало пока нас. Но будет поболе.

Не унывай, что не будет уж нас.

Гибель от пули? Не бойся, без боли.

Только б костер после нас не погас [7].

«Будет поболе…», – планы расширения «организации»? Возможно. Обвинение, во многом, строилось на домыслах – вовсю шла первая после смерти Сталина репрессивная кампания, начавшаяся после подавления Венгерского восстания 1956 года. Когда на судебном заседании выяснилось, что Тарасов приписал авторство стихов себе, не желая раскрыть истинного автора, обвинения с него не сняли. Только добавили в приговор запись о том, что он «помогал …в подборе рифмы» [8].

Наличие организации доказывало «использование средств тайнописи» – «невидимых» чернил, изготовленных на основе водки, соды и пургена. Пирогов, всячески подчеркивавший на допросах отсутствие организации и недопустимость обвинений его, социалиста, в «контрреволюционной пропаганде», назвал «средства тайнописи» глупостью и сожалел о том, что предложил друзьям пользоваться ими в переписке. Главным же доказательством, как положено в советской юридической практике, стало признание обвиняемых в совершении преступления. Адвокатам удалось убедить молодых людей в том, что признание уменьшит срок заключения. В итоге Тарасова приговорили к пяти, а Пирогова (как «организатора») – к восьми годам лишения свободы.

***

Из заключения Сергей Пирогов освободился по помилованию за два с половиной месяца до истечения срока. В Мордовских лагерях родилась его дружба с такими же, как он, «студентами» – так называли лагерные старожилы молодых людей, оказавшихся в конце 1950-х в заключении по политическим статьям. Как ни парадоксально это звучит, лагерь был еще одним шагом к свободомыслию. За колючей проволокой продолжались разговоры о политике, проводились своеобразные «конференции», на которых молодые заключенные выступали с докладами о Марксе, Плеханове, Лукаче. Общение продолжилось и после освобождения. Встречи, переписка, обмен новостями и книгами. В 1970-х из Москвы и Ленинграда от товарищей по заключению Пирогов привозил в Архангельск самиздат.

Распространение самиздата послужило причиной для второго ареста Пирогова в июле 1973. Во время обыска у него изъяли несколько выпусков «Хроники текущих событий» [9], номера другого самиздатского бюллетеня «Общественные проблемы», тексты песен Галича и Высоцкого. Среди вещественных доказательств оказалась и случайно оказавшаяся у Пирогова записная книжка покончившего с собой преподавателя философии Вадима Соколова. Он оставил в блокноте предсмертное письмо к сыну с критическими высказываниями о социализме. Хотя Пирогов не был лично знаком с покойным, случайная находка была приобщена к делу, а распространение «клеветнических измышлений» Соколова инкриминировано Сергею Кузьмичу.

Несоответствие сообщений «Хроники» советской действительности, уже было «доказано» приговором Петру Якиру и Виктору Красину (1973 год). Людмила Михайловна Алексеева в книге «История инакомыслия в СССР» высказала предположение, что суд над Пироговым, равно как аресты Габриэля Суперфина и Виктора Некипелова, осуществлялись в рамках так называемого «Дела № 24» – операции против независимого издания [10].

Позже в интервью архангельской городской газете Сергей Пирогов признался, что «считал делом своей жизни помогать “Хронике”» [11]. Пока не удалось выяснить, какие именно «коротенькие сообщения» он отправлял в независимое издание, но факт – связь с редакцией была. Сообщение об аресте Пирогова в «Хронику» передал его друг, архангелогородец Александр Осипович [12]. Новость была опубликована в ближайшем выпуске бюллетеня.

В качестве свидетелей по делу Пирогова были допрошены более ста человек от Вильнюса до Ашхабада. Из тех, кто изображен на фотографии, почти всех вызывали в «маленький Большой дом» на проспекте Павлина Виноградова – управление КГБ по Архангельской области. Однако на этот раз перед судом Сергей Кузьмич предстал единственным обвиняемым.

Подробный репортаж с суда можно прочитать в тридцать втором выпуске «Хроники» [13]. Его подготовила приехавшая из Москвы Лидия Финкельштейн – «специальный корреспондент» бюллетеня. Рассказывают, что на время «командировки» ей было не с кем оставить маленького сына, и с ним вызвался посидеть Андрей Дмитриевич Сахаров. «Когда я вспоминаю этот эпизод, у меня текут слезы», – признавался Пирогов [14].

Сергей Пирогов и Лидия Финкельштейн. фотография периода суда над С.К. Пироговым. Архангельск. 1974 (из личного архива А.Г.Пироговой)

Приговор по второму делу гласил, что тринадцать экземпляров «различных сборников под общим названием “Хроника текущих событий”…» [15], Пирогов приобрел осенью 1971 года у Владимира Тельникова, также бывшего мордовского сидельца. К моменту ареста Пирогова его друг уже эмигрировал из СССР, поэтому Сергей Кузьмич мог с легким сердцем говорить, что получал «Хронику» от него [16].

Дело Сергея Пирогова слушалось с 15 по 22 мая 1974 года. Пирогов полностью отверг предъявленные ему обвинения и не признал себя виновным. Он «выразил свою убежденность в достоверности информации, содержащейся в “Хронике текущих событий” и пользе этого издания, обеспечивающего гласность» [17]. На оправдании подсудимого за недоказанностью вины настаивал и адвокат. Но это не повлияло на решение суда, Пирогов был признан виновным в «клевете на советский строй» (статья 190-1 УК РСФСР) и приговорен к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима. Новый срок он отбывал в колонии УГ-42/10-2 (ст. Шожма, Няндомский район Архангельской области). Из почти пятисот заключенных он оказался единственным политическим [18]. «Хроника» не теряла Сергея Кузьмича из виду: бюллетень поместил информацию о его допросах по делу Владимира Осипова [19] и Сергея Ковалева [20].

В августе 1975 срок заключения истек, Пирогов вышел на свободу и через год эмигрировал из СССР. Сергей Кузьмич жил в Мюнхене, работал на радиостанции «Свобода», писал статьи для «Русской мысли», «Форума». С конца 1980-х, еще до того, как окончательно пал «железный занавес», он стал приезжать на родину. Один из визитов пришелся на судьбоносные дни августа 1991: «Я довольно хорошо знал опыт переворота генерала Ярузельского в Польше и думал, что …Россию заморозят лет на пять. Оказалось – лишь на три дня» [21], – вспоминал бывший среди защитников Белого Дома Пирогов.

2 февраля 2006 года Сергей Пирогов скончался. Некролог, опубликованный в «Русской мысли», подписали известные правозащитники Елена Боннэр, Борис Вайль, Наталья Горбаневская, Борис Пустынцев, Габриэль Суперфин. На родине на кончину Сергея Кузьмича откликнулись его друг еще по Ленинградскому университету Виктор Шейнис («Новая газета») и историк Юрий Дойков («Архангельск»).

* * *

Стоит рассказать подробнее об архангельских корреспондентах «Хроники». На диване, четвертым справа сидит Александр Осипович. Рядом с ним – жена Татьяна и Евгений Абрамов, близкий друг еще со времен учебы в Ленинградском университете.

В середине 1960-х годов обоим студентам предложили вступить в ряды Всероссийского социал-христианского союза освобождения народа (ВСХСОН). Эта подпольная группа студентов и преподавателей ЛГУ ставила своей целью свержение советского режима и реформирование России на основе социал-христианства. Осипович и Абрамов не были близки к подпольщикам по взглядам и, вернув данную для прочтения литературу, отказались к ним присоединиться.

Организацию раскрыли. Участников оказалось довольно много, судили их в два приема: один процесс провели над руководителями, другой – над остальными членами [22]. Поплатились и те, кто не успел или не захотел вступать в Союз. Осипович и Абрамов были отчислены из ЛГУ за недоносительство (или, как выражался сам Осипович, «за невозможность использовать по специальности») и с 1968 по 1970 они работали в Соловецком музее-заповеднике. Молодые музейщики не только водили экскурсии, собирали по экспедициям экспонаты для фондов, но и на машинке перепечатывали поэзию Серебряного века, прозу Солженицына. Это, а также интерес к истории Соловецких лагерей особого назначения стоили им места в музее. Друзья разъехались в родные города.

В Архангельске Александр Осипович некоторое время работал тренером по шахматам в детской спортивной школе, но его уволили и оттуда. Его квартира находилась «под колпаком» местного УКГБ. Контроль усилился после осуждения Пирогова. Устроиться по специальности ни Александру, ни его жене Татьяне, только что закончившей институт, не представлялось возможным. После нескольких лет работы дворником и оператором котельной Осипович, а затем и жена с новорожденным сыном эмигрировали в США.

Устроиться на новом месте воссоединившейся семье Осиповичей помогала и Лидия Финкельштейн, покинувшая Советский Союз несколько раньше. Как рассказывала о себе Лидия Марковна, ей «всегда не везло с хронологией» [23]. Она родилась в 1937 году – за восемь месяцев до этого арестовали ее отца. В 1953 году ее исключили из школы и комсомола на волне антисемитской истерии во время «дела врачей». В школу она не вернулась, окончила Гнесинское училище и ГИТИС. Летом 1968 года защитила диплом по творчеству польского драматурга Славомира Мрожека. В августе советские танки вошли в Чехословакию, Мрожек выступил с протестом против агрессии, и его имя стало запретным в отечественном театроведении. Дорога в аспирантуру для Финкельштейн оказалась перечеркнута.

В 1970-х она много писала: ее статьи о театре и драматургии выходили в советских журналах и газетах. Все чаще под псевдонимами: Лидина, Измайлова, Семенова. «Даже Ивановой один раз была», – усмехалась Лидия Марковна [24]. Вскоре из-за пресловутого «пятого пункта» работать по специальности стало невозможно – Финкельштейн стала писать на заказ дипломы и диссертации. В 1976 году она эмигрировала в Соединенные Штаты, где до 1979 года преподавала в Питтсбургском университете.

В интервью Радио «Свобода», записанному сразу после эмиграции, она делилась своими планами: «Жить, осваивать этот мир, делать его своим, растить сына, стараться понять и полюбить эту страну, которая добра к нам, хотя мы ей и не очень-то нужны» [25]. Живя в Америке, Лидия Марковна не переставала следить за тем, что происходит на родине, волноваться за судьбы оставшихся в СССР друзей. Так, в четырнадцатом выпуске журнала «Континент» было опубликовано ее открытое письмо в поддержку академика Сахарова [26].

Еще до эмиграции Лидия Финкельштейн узнала о том, что больна раком. Традиционное лечение не помогало, она поехала на Филиппины к знаменитым хилерам [27]. Экзотические целители на какое-то время подарили надежду на выздоровление, но не смогли спасти Лидию Марковну. Ее не стало 26 сентября 1980 года.

***

Читали ли в Архангельске «Хронику текущих событий» после ареста Сергея Пирогова пока неизвестно. Архангельский Север еще несколько раз появлялся на страницах неподцензурного бюллетеня: «Хроника» сообщала о судьбе политических заключенных, оказавшихся в колониях области – но утверждать, что информация поступала непосредственно из Архангельска, нельзя [28]. Круг людей, знакомых с изданием, небольшой даже по меркам провинциального города, к концу семидесятых сузился до нескольких человек.

Самиздат был не просто увлекательным и порой опасным чтением, поводом для размышлений и разговоров. Размноженные в нескольких копиях на машинке или при помощи фотоаппарата листки восстанавливали разорванную ткань отечественной культуры, соединяли ее с недоступными пластами культуры мировой. Благодаря этим листкам «из-под глыб» в круг чтения интеллигентных людей вернулись поэзия Серебряного века, книги писателей эмигрантов, философские и религиозные произведения зарубежных авторов, те работы современников, которые по разным причинам не могли быть опубликованы в советских издательствах. Параллельно с этим происходил процесс, только кажущийся менее значимым – объединение близких людей за чтением и перепечаткой самиздатских книг и журналов. А путь от общего интереса до общего дела порой оказывался очень коротким. И для всего этого четырех размноженных на пишмашинке копий, воспетых Александром Галичем, оказалось вполне достаточно.

Публикация выполнена в рамках проекта Центра гуманитарных исследований РАНХиГС "Утопия и проект: развитие советской образовательной системы 1960—1980-х годов сравнительной перспективе" при поддержке Фонда Михаила Прохорова ("Карамзинские стипендии").

Примечания

- Список лиц, осужденных и репрессированных по политическим мотивам в 1969 и 1970 г.г. // Приложение к «Хронике текущих событий» № 17. – Хроника текущих событий. Выпуски 16–27. Амстердам, 1979. С. 104.

- Об этой истории существует несколько публикаций. В 1990-м ее описал сам Юрий Александрович (Чебанюк Ю. Высланные с Соловков // Северный комсомолец. 1990. 10 февр.), в том же году вышла статья его коллеги (Шнитиников Ю. Под колпаком // Правда Севера. 1990. 22 апр.), а спустя 12 лет были напечатаны заметки его вдовы, Лидии Мельницкой (Мельницкая Л. Давняя песня в нашей судьбе // Соловецкое море. 2002. Вып.1.) .

- Аресты, обыски, допросы // Хроника текущих событий. 1973. Вып. 30. 31 декабря. – Хроника текущих событий. Выпуски 28–31. Нью-Йорк. С. 80–81.

- Приговор Пирогову С.К. и Тарасову О.А. // Архив РУФСБ по Архангельской области. Ф. 7. Ед. хр. П-17578. Т. 3. Л. 63.

- Сейчас – город Новодвинск (Архангельская область).

- Показания Пирогова С.К. // Архив РУФСБ по Архангельской области. Ф. 7. Ед. хр. П-17578. Т. 1. Лл. 77–92.

- Из личного архива А.Г. Пироговой.

- Приговор Пирогову С.К. и Тарасову О.А. // Архив РУФСБ по Архангельской области. Ф. 7. Ед. хр. П-17578. Т. 3. Л. 64.

- В Историческом архиве Института изучения Восточной Европы при Бременском университете в личном фонде Пирогова (F.185) сохранились выпуски бюллетеня, изъятые при обыске и возвращенные владельцу в 1991 году после реабилитации – № 5 (фрагменты), 6, 11, 15, 16, 18, 21 и др. в машинописных и фотокопиях.

- Алексеева Л.М. История инакомыслия в СССР. Новейший период. Вильнюс–Москва, 1992. С. 234.

- Это не типичная судьба эмигранта /беседовал С. Малаховец // Архангельск. 1992. 22 сент. С. 1.

- Сообщено А.И. Осиповичем в письме автору от 10 ноября 2010.

- Дело С.К. Пирогова // Хроника текущих событий. 1974. Вып. 32. 17 июля. Нью-Йорк, 1974. С. 16–21.

- Это не типичная судьба эмигранта… С. 5.

- Дело С. К. Пирогова… С.18

- Нельзя исключать, что источников получения бюллетеня было несколько – косвенно об этом свидетельствуют сами экземпляры «Хроники», хранящиеся в архиве Института по изучению Восточной Европы при Университете Бремена. Одни выпуски перепечатаны на пишущей машинке, другие распространялись в фотокопиях.

- Хроника текущих событий. 1974. Вып.32. С. 19.

- Подробнее см.: Пирогов С.К. Исправительно-трудовой, или кто кого // Форум. 1983. №3. С. 83–106.

- Хроника текущих событий. 1974. Вып.34

- Хроника текущих событий. 1975. Вып.37 С. 24 об освобождении – там же С. 37.

- Это не типичная судьба эмигранта… С. 5.

- См.: Ленинградский процесс // Хроника текущих событий. 1968. вып.1. С.16–20.

- Толстой И. Один час в архиве «Свободы»: http://www.svobodanews.ru/content/transcript/3541093.html

- Толстой И. Один час в архиве «Свободы»: http://www.svobodanews.ru/content/transcript/3541093.html

- Толстой И. Один час в архиве «Свободы»: http://www.svobodanews.ru/content/transcript/3541093.html

- Финкельштейн Л. Открытое письмо // Континент. 1977. № 14. Специальное приложение. С. 3–9.

- Письма Л.М. Финкельштейн к матери опубликовал на своем сайте В. Козаровецкий: http://healers-x.narod.ru/

- Также нельзя точно сказать, откуда поступила информация о судьбе Архангельского грузчика Михаила Конухова, арестованного за попытку перехода в британское подданство (ХТС № 4). Н.Е. Горбаневская, готовившая тот выпуск бюллетеня, вспоминает, что информацию о Конухове и других «изменниках родины» сообщил эстонский диссидент, узник мордовских лагерей Март Никлус. Однако можно предположить, что в основе репортажа лежали лагерные воспоминания Анатолия Марченко, упоминавшего Конухова среди своих солагерников.