Выставка «История советских павильонов. Часть I» в «Рабочем и колхознице» (до 18 августа) рассказывает о том, какой имидж внешнего пользования создавал для себя Советский союз, строя павильоны на Всемирных выставках. Во многих случаях культурно-политическое представительство СССР было триумфальным, но сейчас на это смотришь по-другому.

Как можно понять из названия, наиболее яркие сравнения, периоды до Союза и после, нам не показывают, но избранный период представлен подробно, с привлечением экспонатов из 18 музеев и нескольких частных коллекций. Взгляд кураторов обращен преимущественно на архитектуру – что логично, так как вместе с Мариной Лошак эту выставку делала Марина Коробьина, директор Музея Архитектуры.

У выставки будет продолжение – о том, за что мы получали гран-при: призерами были архитекторы Щусев и Душкин, живописцы Пименов и Дейнека, премировали и технические изобретения, и такую ерунду, как 3-метрового 40-килограммового шоколадного медведя. Следующая выставка охватит еще меньший исторический период, так как с 1967 года награды на Всемирных выставках нам не присуждались. Понять бы, почему – организаторы туманно пишут: «причиной стали многочисленные претензии отдельных участников по поводу справедливости некоторых решений жюри». А может, уже назревала задача удержать государство от разрушения изнутри, и стало как-то не до международного имиджа. Во всяком случае, «Всемирная выставка в 1967 должна была проходить в Москве, в канун 50-летия Октябрьской революции, но в связи с финансовыми проблемами СССР отказался от проведения дорогостоящего мероприятия, и Международное бюро решило провести Экспо-67 в Канаде, к 100-летию образования доминиона Канада указом королевы Виктории».

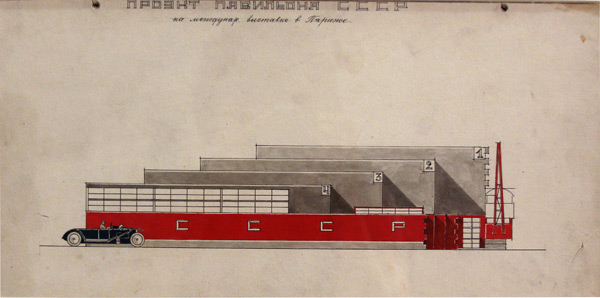

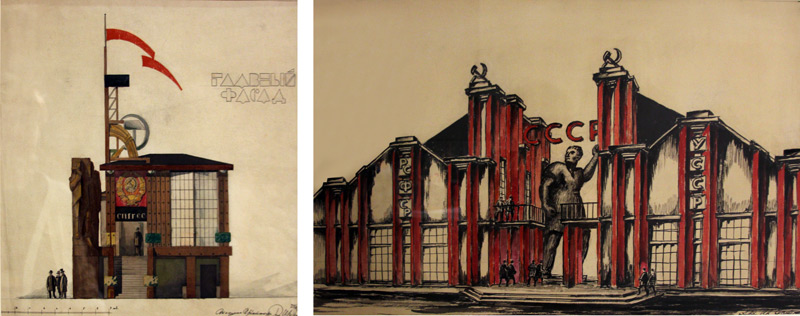

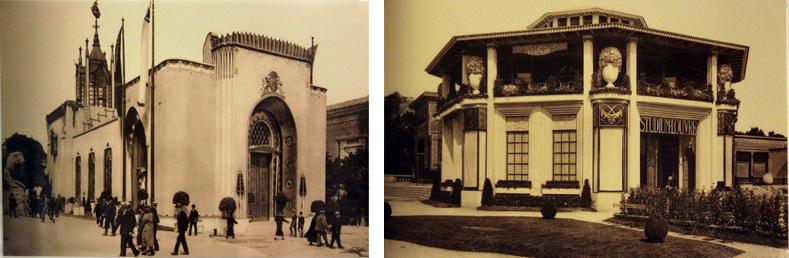

Начинается экспозиция с Парижской выставки 1925 года. Павильон Константина Мельникова - радикальная эстетика конструктивизма, представляющая молодое коммунистическое государство. Макет и эскизы Мельникова на выставке окружают фото павильонов других стран - они помогают представить довольно-таки протухший эстетический контекст, и то, насколько ярким и вызывающим был наш павильон. Функционализм Ле Корбюзье выглядит рядом с Мельниковым достаточно бледно – недостаточно избавиться от декора, важно, для чего.

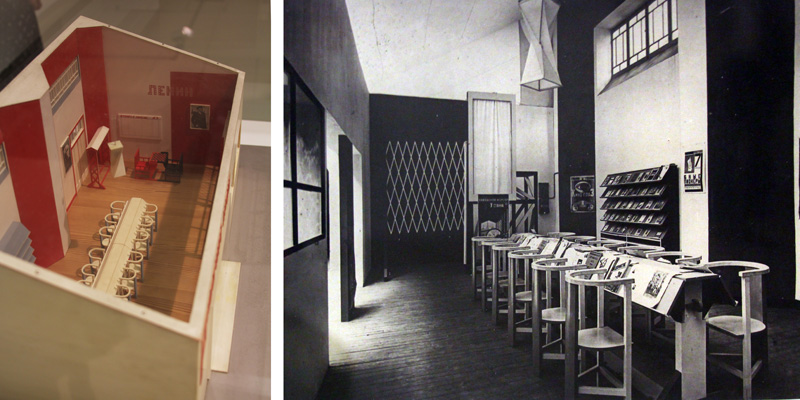

И начинки павильона наиболее известен проект интерьера рабочего клуба Александра Родченко – на выставке есть макет и эскизы. Правда, в макете не видна одна деталь: как пишет Екатерина Деготь в своей книге «Русское искусство ХХ века», «полы своего клуба Родченко покрасил сажей, чтобы она разносилась по другим, покрытым буржуазными коврами частям выставки, и символически «заражая» их и говоря о промискуитете рыночной торговли». Торжественное открытие нашего павильона вылилось в стихийный митинг французских рабочих с лозунгами «Да здравствуют Советы!» Гран-при получили Надежда Ламанова и Вера Мухина за модели платьев по мотивам народного костюма, а Эйзенштейн – серебряную медаль за фильм «Стачка».

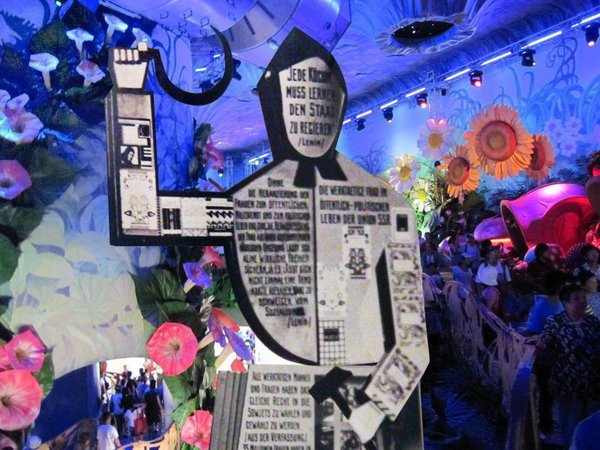

В Кельне в 1928 на выставке печати «Пресса» помещение арендовали, так как проект павильона, заказанный немецкому авангардисту Марину Кнауте, не понравился. Главный оформитель пространства, Лазарь Эль Лисицкий, полностью преобразил пространство, создав «тотальную инсталляцию», в которой были «завязка, кульминация, паузы-цезуры и концовка». Он также «убрал» псевдоклассический фасад надписью USSR, поместив в каждую из четырех арок по светящейся букве. Впервые в выставочном деле были использованы принципы фотомонтажа, «вертящиеся сцены» и «живые демонстрации» - вращающиеся и светящиеся стенды.

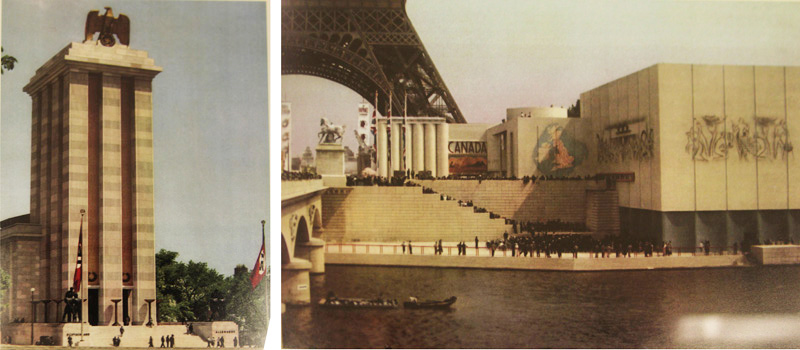

В конкурсе на павильон Парижской выставки 1937 года победил Борис Иофан, с предложением «уникального проекта, соединившего архитектуру и скульптуру как два равновеликих начала». Павильон вместе со скульптурой Мухиной, получивший Гран-при, был предложен в дар французскому правительству, но его отказались принять – видимо, им хватило стихийных демонстраций своих рабочих по поводу предыдущего павильона СССР, и присутствие таких мощных образов трудящихся было нежелательным. А может быть, французам неприятным показалось то, что эти советские гиганты напоминали эстетику, избранную для своей репрезентации набирающей мощь фашистской силой. О ней на выставке нельзя было забыть – ровно напротив нашего стоял немецкий павильон работы Шпеера, а в испанском выставляли «Гернику» Пикассо, рисующую последствия бомбардировки германскими войсками баскского города.

Как бы там ни было, СССР получил 270 наград, из которых 95 были на уровне Гран-при – Челябинский и Сталинградский тракторные заводы, макет 100-квартирного дома, построенного в Новосибирске архитектором Крячковым, московский метрополитен, картины Бродского, Герасимова, Иогансона, Сарьяна, фильмы «Чапаев» братьев Васильевых и «Цирк» Александрова.

Награду получила и выполненная в технике мозаики из камней карта «Индустриализация СССР». Некоторые гран-при, вроде трехметрового шоколадного медведя, наводят на мысль, что Всемирные выставки – не столько о достижениях, но больше о развлечениях и удивлении. Выставка и повседневность – чертовски разные штуки, и самая большая свинья или овца в павильоне на ВДНХ вовсе не означает, что люди в стране не голодают, а самый передовой телевизор на экспозиции не подразумевает то, что он будет доступен всем, и не является единственным экземпляром. Так и с индустриализацией из сверкающих камней – главное, это красиво, что за ростом тяжелой промышленности стоит принудительный труд, деградация сельского хозяйства и товарный дефицит.

Внешняя эффектность, символизм и театрализация достигли предела в павильоне СССР на Международной выставке 1939 года в Нью-Йорке. Снова Иофан, вместе с Каро Алабяном, павильон-подкова и башня-шпиль, увенчанная монументальной скульптурой. Внутри – затемненное пространство, в котором представлены подсвеченные панно и диорамы, дополненные скульптурой. Как отмечают кураторы, «практически каждый экспонат здесь – от политических портретов до фарфора - служил идеологической цели».

Выставка в Нью-Йорке была последней до Второй мировой войны, после нее – Брюссельская выставка 1958 года. Театральность в этом павильоне СССР сведена к минимуму. Здание - коробка, названная прессой «Парфеноном из стекла и стали». В конструкции – инновация, скрытая для широкого зрителя, но явная для архитекторов и строителей, суть которой заключалась в том, что «здание не имело фундамента и буквально висело на 16-ти мачтах-опорах». Среди экспонатов были преимущественно натуральные образцы: шагающий экскаватор, катер с подводными крыльями, автоматические станки. Но публика выстраивалась в очередь, чтобы увидеть макеты двух спутников, запущенных в космос. И возможно, не только они привлекали зрителей – «оригинальным аттракционом стала современная шахтная клеть, установленная на открытой площадке, и зритель видел в иллюминаторах покачивающейся кабины движущиеся пласты пород – что создавало иллюзию погружения глубоко под землю».

Призы получили макеты спутников, «Чайка», ТУ-114, телевизор «Темп-3», тот самый шоколадный медведь, шел бы он в книгу Гиннеса, и художники – Вучетич, Корин, Дейнека, Чуйков, Герасимов, Кукрыниксы. В основном премировали художников, а не изобретения - сказанное Екатериной Деготь о 1920-х остается верным и в дальнейшие десятилетия: «нехватка вещей массового производства искупалась изобилием готовых визуальных образов пропагандистского характера».

Также были награждены станции метро «Комсомольская-кольцевая» Щусева и «Кропоткинская» Душкина. Московское метро и по сей день остается любимым иностранными туристами аттракционом, хотя многие знаковые станции испорчены недавним неумелым ремонтом – но все равно несравнимы со скучными кафельными трубами Парижа и Нью-Йорка. Только для туристов наше метро – «пространство ликования», как называл это философ Михаил Рыклин, а для нас – участившиеся поломки и невыносимая перегруженность.На предыдущей выставке в 1939 в Нью-Йорке посетителям было предложено посидеть в вагоне московского метро, а вокруг него был воздвигнут фрагмент станции «Маяковская». Эта штука просто обязана была иметь успех – архитектор Рэм Колхас в своей книге «Нью-Йорк вне себя» (1978), недавно изданной на русском, рассказывает, что парк развлечений был тем, из чего выросла идеология Манхеттена.

Возникновение мегаполиса привело к дефициту реальности, который восполняли многочисленные искусственные миры Луна-парков – различные путешествия и исторические экскурсы, вроде маленькой Венеции, демонстрации процесса сотворения мира или симуляции полета над Манхеттеном. Среди тематики важное место занимает серия «предотвращенных катастроф» - «Веселая чехарда», где два вагона с людьми едут навстречу по одним рельсам, но чудесным образом перескакивают друг через друга, «Битва с огнем» - пожар в квартале и его тушение. Но в парке аттракционов посетитель знает, что это все понарошку, а потом он вернется к обычной жизни, а вот постоянно жить в симуляции реальности очень тяжело – нечто подобное приходилось делать и гражданам Советского Союза. В мрачной книге Виктора Пелевина «Омон Ра» (1991) фигурирует лётное училище имени Маресьева в Зарайске, где курсантам после поступления ампутируют ноги во имя Родины, а затем обучают танцевать калинку, поскольку самолётов нет, а отделение первых ступеней ракет-носителей происходит вручную, и осуществляют его космонавты-смертники. И в 2010 жизнь в России будет представлена в нашем павильоне в виде фантастических картин, напоминающих райские сады Босха с гигантскими фруктами и цветами – смотреть любопытно, но жить постоянно? Впрочем, об этом позже.

В Брюсселе в 1958 торжествовал рационализм, и созданные тогда тема «стеклянного Парфенона», как и «летящей крыши», были продолжены на следующей выставке, только «полет» был визуализирован – крыша загибалась наподобие трамплина. В 1967 году в Монреале – мы снова напротив соперника, как в 1937, только это уже не Германия, а США. У СССР – самый большой павильон, и все 10 000 экспонатов свидетельствуют об успехах освоения самой большой по территории страны в мире: карта электрификации СССР, макеты Красноярской ГЭС и первой в мире атомной электростанции, термоядерной установки «Токамак» и гигантского Серпуховского ускорителя. Снова не обошлось без аттракциона – на третьем этаже в подвешенной замкнутой конструкции «Чечевица» 80 качающихся кресел и диорама с изображением ракеты в космосе создавали у зрителей ощущение полета. Павильон разобрали, привезли в Москву и установили на ВДНХ, «его транспортировка, сборка и утепление обошлись в несколько раз дороже, чем если бы его заново построили на Родине». Детище Михаила Посохина, подарившего Москве также Новый Арбат, видно из окна постамента «Рабочего и колхозницы», и оно не выглядит поводом для гордости за страну.

«История советских павильонов. Часть I» завершается Всемирной выставкой 1970 года в Осаке, первой, которая проводилась в Азии. Автором генерального плана, архитектором Кэндзо Танге в качестве основной идеи для всех павильонов был установлен символизм – сам план был как деревце со стволом-дорогой и листьями и плодами-павильонами, сконцентрированными вокруг семи площадей, названных по дням недели. То ли эта установка на символизм погубила какие-то хорошие идеи для нашего павильона, то ли спасла в их отсутствие, но павильон СССР изображал «красный флаг», за который отвечала одна из боковых стен, вогнутая и покрашенная в красный. По факту павильон был комбинацией павильона Иофана-Мухиной и трамплина Посохина – вертикалью, но не неприступной, а на которую можно плавно взлететь. Внутри – тоже ничего нового. 100-летний юбилей Ленина. Отдельный зал для Дальнего Востока, где зрителей пытались поразить слайдами таежного пейзажа с березами и можжевельником. Там же – макеты угольного разреза, нефтяного месторождения, жилого комплекса одного из алмазных приисков Якутии. В «Малахитовой шкатулке» демонстрировались 80 наименований руд, минералов, цветных поделочных и полудрагоценных камней. В разделе культуры и искусства – советский цирк с лицами клоунов Олега Попова и Юрия Никулина, которые вращались на специальных кубах, зонты и шары висели на сходящихся в одной точке канатах.

Зал «Малахитовая шкатулка» на выставке в Осаке напоминал то, что Россия представила на Первой Всемирной выставке, которая состоялась в Лондоне в 1851 году. Француз де Валон был в восторге от российской экспозиции: «Кроме бриллиантов, бирюзы, мраморных мозаик и драгоценных вещей, русские выставили мебель из малахита: столы, камины, огромные вазы. Мы, бедняки, счастливы, если у нас печатка или запонки из этого камня, а в России г-н Демидов может из него выстроить целый дворец!».

На «Всемирной выставке произведений земледелия, промышленности и художеств» 1867 года в Париже русские впечатлили уже не только варварской роскошью. По разделу промышленности были отмечены оружие и ткани, из аттракционов - резная деревянная изба, сооруженная без единого гвоздя плотницкой артелью из Владимирской губернии, из художественного отдела французы были поражены копиями фресок Спаса на Нередице 1198 года. «Гранпри» получили академик Петербургской Академии наук Якоби за работы в области физики и электротехники и император Александр II – за труд и содействие в улучшении пород лошадей на российских конных заводах.

На парижской выставке 1878 года Россия явила технологический прорыв: сварочный аппарат Николая Бенардоса, и лампу накаливания Павла Яблочкова. В тот же год в Париже мы представили не только сварку и лампу, но и «матрешку», которая получила медаль «за оригинальность формы и своеобразие росписи», и этого у нас, к сожалению, по сей день не отнимешь.

Международного признания можно добиться разными путями, среди которых для нас на всем пути просматривались как развитие науки и производства, так и гордость за обладание природными ресурсами. Второй вариант менее почетный, но, похоже, именно его мы и выбрали – даже не на выставках, а в реальности. Россия – это газ и нефть. Вспоминаю карту мира из музея истории Древнего Рима – на ней было нарисовано, какие страны чем торговали на экспорт. На огромной территории нынешней России одно слов – «шкуры».

За пределами экспозиции в «Рабочем и колхознице» остался и позднесоветский период. Если взять за основу описания внутреннюю структуру павильона 1970-го года, в которой было три этажа – «океан, земля и космос», то о «земле» с этого момента наши павильоны в говорили меньше всего. Остались только «космос и океан».

В 1975 году в Окинаве СССР представил первую в мире крупномасштабную карту дна мирового океана, на ЭКСПО-86 в Ванкувере основной экспонат — установка «Салют-Союз-Прогресс». На Экспозиции в 1993 в Тэджоне среди экспонатов, вызывавших наибольший интерес, был макет (в натуральную величину) орбитального космического комплекса «Мир». На ЭКСПО-98 в Лиссабоне показали «Изучение и освоение Мирового океана российскими учеными и мореплавателями», «Вклад России в освоение и исследование Арктики и Антарктики», проекты «Чистый лед» и стартовый комплекс для запуска космических ракет в космос с экватора. На ЭКСПО-2000 в Ганновере Россия представила не имеющий аналогов приборный комплекс Гидрометцентра России, и, видимо, аналогов нет даже в России, так как народные приметы все еще дают более точные прогнозы, чем Гидрометцентр. В Ганновере в 2000-м был представлен 60-метровый макет двухступенчатой ракеты-носителя «Энергия», которая по грузоподъемности в 6 раз превосходит самую мощную западноевропейскую ракету-носитель «Ариан». Господа, пока вы в космос мечтаете, дома – разруха. Какой-то государственный дауншифтинг.

В 2005 правительство Японии главным экспонатом нашей выставки назвало голову мамонта, найденного в Усть-Янском районе Якутии. Неприятно осознавать ископаемое как главное достижение, а в области культуры в последние три десятилетия примерно так и есть. В 1988 в австралийском Брисбене на выставке с темой «Досуг в век техники» большой интерес вызывала работа народных умельцев: резчика по дереву, стеклодува и мастеров хохломской росписи. В 1998 году - фольклорный спектакль Хора имени Пятницкого, трио «Реликт», секстет «Московские балалайки». В 2005 с использованием технологий стереоскопических изображений были представлены культурные ценности Русского музея, Эрмитажа, Третьяковской галереи и Алмазного фонда.

Но самым ярким постсоветским выступлением, которое было замечено и внутри России, стал павильон на ЭКСПО-2010 в Шанхае. Сквозным образом экспозиции был образ Незнайки из советских детских книжек Носова, по поводу чего у россиян были совершенно противоположные мнения. Искусствовед и куратор Кирилл Алексеев о павильоне писал в ярости (привожу в сокращенном виде): «Декоратором выбрали Б.Краснова. Того самого, что Пугачевой декорации мастырит. Ну, еще Валерию Леонтьеву и королю ремейков Ф.Киркорову. У меня есть друзья в Шанхае, работники торгпредства и дипкорпуса РФ в Китае. Они обошли всю выставку и, отстояв три с половиной часа, попали в русский павильон. Там их встретили дети, которые радостно провели гостей по пустым залам. На вопрос, почему тут практически ничего нет, им ответили, что проекционное оборудование "не работает по техническим причинам". Это, я вам замечу, все происходит в Китае, где проектор стоит не 2 тысячи долларов, а триста, в лучшем случае.

Это еще полбеды, но всем посетителям предлагали надеть шапку Незнайки, который являлся талисманом нашего павильона. Даже не стоит упоминать о переводе этого имени на китайский, он находится между терминами "идиот" и "неуч". Именно это красовалось на колпаках, которые вручались посетителям. Вы можете представить себе, что испытывают китайцы, которым предлагается напялить такой символ себе на голову. Это в стране, где чувство собственного уважения является основным мотивом деятельности??

Попробуйте упрекнуть жителя Поднебесной в плохо и не вовремя выполненной работе и вы немедленно станете врагом номер раз».

Как-то примерно так же к нашему павильону на ЭКСПО-2010 отнеслись многие граждане России. Но были и совершенно противоположные оценки. Так, человек под ником Masquerade пишет на туристическом форуме: «У Носова основная мысль - "лучший город тот, в котором хорошо детям". Решили в павильоне строить такой город Незнайки, где посетитель почувствовал бы себя носовским коротышкой - среди гигантских ягод, грибов, лилий и водопадов, в общем, сказку.

Какое отношение имеет Россия к гигантским грибам и тыквам, не совсем ясно, но с этими целями (типа, мы современные) сбоку припихали комнатки РосАтома и РосНано.РосАтом выдал всем желающим муляж чего-то атомного, то ли заряда, то ли обогащенного урана, а затем китайцы быстренько выстроились к аттракциону - определить уровень собственной радиации.

На стене висит дань традиции, ну и наш официоз надо ублажить - видеоролики с мудрыми словами российских детей. Естественно, у экранов никого нет. Создатели павильона пару лет собирали со всей страны мнения, рисунки детей о их идеальном детском городе, на выходе получилось как-то так:

Несмотря на всё новаторство, свежие идеи, детские сказки и прочее, я весь павильон выглядывал ЕЁ. Я знал, что Россия без нее не обойдется никогда, это невозможно, потому что невозможно в принципе. Ну конечно. На выходе меня ждала ОНА. ВЕЛЛ НОУН РАШН МАТРИОШКА.

Лично мне павильон понравился. Это действительно свежая струя в занафталиненном официозе. Мне вообще плевать, что к России вся эта детская фруктово-овощная сказка имеет посредственное отношение. И что Незнайка по-китайски "маленький невежда", мне тоже все равно. И что наши новейшие достижения не представлены, тоже к лучшему, потому что этих новейших достижений нет.

Да и вообще наплевать, что там подумают об уровне развития России на всемирной выставке. Простой народ на нашей экспозиции счастлив, он в сказке, он - маленький человечек среди больших ягод и цветов, дети смеются, играют, и не хотят уходить. МЫ ПРИНОСИМ ИХ СЕРДЦАМ РАДОСТЬ, А ОНИ БЛАГОДАРНЫ НАМ ЗА ЭТО. Вот наш главный приз. Эти фрукты-овощи-водопады оставили у обычных посетителей хорошую память о России и сделали для имиджа страны гораздо больше, нежели все эти прокламационные ролики про нанотехнологии и презентации образцовых заводов упитанными руководителями. А народ тем временем голосует ногами. На 14 сентября 2010 года павильон России посетило уже 5,5 миллионов человек!»

Отличный образ современной России, где большинство, «простой народ», - как дети, их надо развлечь и накормить, и они придут и проголосуют ногами. Кстати, при Сталине тоже было «счастливое детство» - а что дальше, после детства? Взрослым людям Россия не может предложить будущего. Очередь в наш павильон из пяти миллионов китайцев впечатляет, но население Китая в целом на минуту, когда я пишу эти слова – 1 361 244 787 человек, если верить сайту countrymeters.info. В России население поменьше, но дело не в этом, и не в том, что нужно рожать как в Китае. Как бы сделать так, чтобы наши граждане перестали стоять в очередь на отъезд?