Наша беседа с известным художником, иллюстратором книг Андреем Бондаренко состоялась на 26-ой Международной Иерусалимской ярмарки в рамках проекта «Книга – Знание». Беседовала Наталия Демина.

Помните ли вы, как научились читать, и какой была ваша первая книга?

Первую книгу не помню совсем. Мне кажется, что я все время читал. Года в четыре я уже читал. Лет в пять на меня упала в детском саду дверь от шкафчика, где хранились игрушки, и я не помню ничего, что было до пяти лет, вообще ничего. Все вылетело из головы, отдельные сценки только остались.

Я всегда читал много, и как-то так получилось, что у моей бабушки в рабфаковском дипломе стояла профессия «книжник», такая вот чисто еврейская профессия, и я как-то естественно начал читать книжки. Родители много работали и не могли мне уделять много времени, и я стал сам читать «на опережение». Помню, что «Три мушкетера» я прочитал где-то уже во втором классе. Я очень старался прочитать всё, что было у нас дома, даже те книги, которые стояли за другими книгами, которые родители, видимо, не хотели, чтобы я видел. Например, где-то классе в пятом я уже читал учебник по лечению трихомониаза. А уж классе в шестом пошел Мопассан, Золя и так далее… Как-то очень быстро перерос всякие приключенческие книги и очень основательно… У меня папа был очень основательный человек и, когда они с мамой познакомились, она спросила: «А что вы читаете?», он ответил: «Ромена Ролана». Она уточнила: «А что именно?» – «Именно – одиннадцатый том». – «Он вам нравится?» – «Нет». – «А почему же вы его читаете?» – «Потому, что осталось всего три».

Кстати, первый кроссворд из 28 «матерных» слов я сочинил в первом классе по просьбе моего друга-хулигана Сережки Сурикова, и первое образующее слово кроссворда по вертикали было: «Сестра Сережки Сурикова» – «Проститутка», и далее – еще 27 грязных слов, очень красиво скомпонованных, как нам казалось — матерных.

И вот я примерно так же: читал всю «Человеческую комедию» Оноре де Бальзака, от начала и до конца. Очень рано прочитал «Ветхий завет». «Новый завет» меня не очень заинтересовал, а «Ветхий» совершенно поразил. Величиной, огромностью списков… Я его читал подряд. Думаю, что такое редкий ребенок выдержит. Но я очень любил один играть, один читать, это был целый мир. Чтение входило в этот мир, поэтому, что касается совсем детских книжек – я просто даже не помню, когда их прочитал. Видимо, в самом начале.

В школе я всё читал на опережение, потом у меня был такой специфический институт – школа-студия МХАТ, нас учили как театральных художников. У нас была гениальная преподавательница Инна Соломоновна Правдина. Вопросы на экзамене, например, были такие: «Что висело на левой палке забора у Иван Иваныча?» И нужно было точно сказать, что это были синие шаровары, которые очень украшали вид…

Похоже на современный ЕГЭ?

Нет, идея была в том, что театральный художник, читая, должен выхватывать визуальные образы. И мне это очень помогает в работе над книжками, потому что я очень внимательно отношусь именно к визуальным деталям. Я считываю книги на разных уровнях. Кроме каких-то визуальных данных мне очень важен стиль.

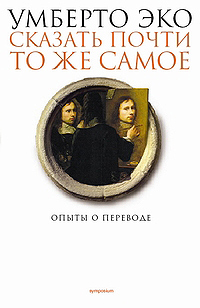

Например, того же Умберто Эко я делаю уже по четвертому разу, и мне каждый раз надо книжку перечитывать. Хотя Эко вроде бы достаточно «головной» писатель. Но все равно, мне надо каждый раз его заново перечитать, чтобы заново понять его «звучание» в данное время. За пару лет меняется контекст, меняется и само «звучание».

Обложки А. Бондаренко

Как вы стали не театральным художником, а художником книги? Какой была первая оформленная вами книга?

Вообще я сам с самого начала хотел быть книжным художником. Но тогда в Полиграфический институт невозможно было поступить. Я туда пришел после десятого класса, стал разговаривать. Мне говорят – а мама кто? Я говорю: «Мама – переводчица». Они такие радостные: «О, переводчица!» А мама не книжный переводчик, она просто письменный переводчик в «Интуристе», не литературный. А папа – авиаконструктор. И это как-то совсем не в той области…

В «Полиграф» брали людей либо с опытом работы, либо, если они имеют опыт в семье. Это называлось «блат», но в каком-то смысле это было правильно. Что может 17-18-летний мальчик сделать с книгой? В принципе ничего, это как режиссура — главное, — жизненный опыт. Я пошел на театральный, потому что там был блат. Дальше я погрузился с головой в театр и учиться в Школе-Студии МХАТ мне было безумно интересно. Но параллельно я всегда занимался станковой графикой и рукописными книжками. Было много всяких полуподпольных выставок — андерграундная жизнь бурлила. Это была середина 1980-х.

На дипломе, в 1986, я работал ассистентом Валерия Яковлевича Левенталя в Большом театре. Он научил меня работать 24 часа в сутки. Часто ночевали прямо в мастерских. Сам театр как таковой, как структуру, я не очень любил. Пьесы мне скорее интересны как чтение. В театре, как мне казалось тогда, очень низкое КПД художника, его работа почти не видна, хотя я работал всегда с прекрасным режиссером Михаилом Мокеевым, и спектакли по Москве гремели. А в книге твоя работа всегда «на виду», и зависимость от коллектива минимальная.

Но театральное образование очень помогло мне «войти в книгу» как бы с другой двери. Когда я стал заниматься книгой, то начал разыгрывать для себя книгу как спектакль, превращая ее в сцену, населенную персонажами. Особенно это интересно работало в детской книге, первой из которых была книга Спайка Миллигана «Чашка по-английски» в переводе Гриши Кружкова, за которую я даже получил в 1991 году министерскую премию «Книга года СССР» . Это была последняя премия в СССР.

Есть ли разница между оформлением детской книги и взрослой?

Это просто разные вещи!

А в чем?

Детская книга, слава богу, еще не утратила понятие художника, а взрослая книжка… Я, например, никогда себя не считал дизайнером, потому что это другая профессия. Я себя считал художником, и когда я делал взрослые книжки, стал «выращивать» книги изнутри наружу. Даже к таким книжкам, казалось бы, чисто интеллектуальным. Меня всегда интересовала именно ручная художественная работа. Теперь-то уже давно рисование никому не нужно. Остаютcя только обложки, эдакая промышленная упаковка книги. Потом всё это свелось к компьютеру и «дизайну». А в детской книжке осталось понятие художника и сохраняется приоритет «рисования» перед «дизайном». В детской книге автор и художник выступают как равноправные творцы.

Долго ли у вас длится работа над каждой книгой? И вообще – как это происходит? К вам приходит автор или издатель и говорит: «Хочу то-то и то-то?» Или ничего не говорит?

Абсолютно по-разному. У меня есть два-три издательства, с которыми у меня есть какие-то постоянные планы на будущее, а есть авторы или издатели, которые приходят. Некоторые остаются на «подольше», некоторые нет.

Как рождается идея книги? «Из какого сора растут стихи»? Может, расскажете о какой-то книге более подробно?

Все очень по-разному. Иногда идея оформления приходит сразу, иногда долго мучаешься и что-то делаешь… Вот книга Саши Соколова – книга для взрослых с великолепными иллюстрациями, как раньше делали в советские годы, она богато иллюстрирована и очень приятно над ней было работать. А другая книжка Саши Соколова – журнальная публикация стихов-не стихов – и надо было сделать книжку, придумать жанр.

Каждый раз работа разная. Иногда это работа с автором, который привез какие-то материалы по тому периоду, в котором происходит действие романа, а у кого-то надо что-то придумывать. Книги всегда абсолютно разные, и в этом радость. И радость в том, что книга быстро выходит… Я очень много делаю книг одновременно и для меня это такая мозаичность творчества.

Получается, что каждый писатель у вас в каком-то цвете?

В каком-то, да. Каждая книга вызывает совершенно разные эмоции.

Много ли вариантов оформления у вас рождается?

Я, как дурак, делаю много вариантов. Часто говорят, что не надо много вариантов показывать заказчику, иногда это просто губит мои отношения с ним в дальнейшем, потому что заказчику тяжело самому выбирать, на самом деле. Но я такой человек, я все время колеблюсь, я сам не очень уверен, предлагаю, потом понимаю, что это не надо было предлагать…

Лев Рубинштейн, Андрей Бондаренко, Андрей Усачев и Максим Амелин в Старом городе (Иерусалим)

Современные родители жалуются, что дети мало читают. Есть ли у вас рецепт, как заинтересовать современного ребенка чтением?

Во-первых, чтение не надо никому навязывать. И мне кажется, что в семьях, где родители действительно ориентированы на чтение, на чтение хорошей литературы, на то, что чтение для них является дыханием, дети тоже читают. Новых рецептов здесь никаких нет, просто надо читать с ребенком, уделять ему время, чтобы он что-то рассказывал. Мне кажется, что если ребенок чувствует себя одиноким, то книга может стать другом для ребенка.

Мне кажется, что многие дети чувствуют себя одинокими и из-за этого становятся творческими людьми. У меня так было. Это не компьютерная игра. Мои дети пережили этот компьютерный синдром без каких-то запретов. Я бы не сказал, что они особо читающие. Дочка у меня поначалу мало читала, а сейчас она учится на биолога и поняла, чего ей не хватало – в последние годы она читает и не может остановиться. Какое-то время она жила на удалении от меня. Говорит, что жалеет, что так мало читала. А сын – наоборот. В детстве читал много, а сейчас я не замечаю, чтобы он читал. Все по-разному.

Вы, как книжный художник, боитесь наступления электронных книг или наоборот?

Наоборот. Я считаю, что электронные книги – это просто форма книги. И форма очень правильная, необходимая. Более того, она нужна для того, чтобы книга перестала быть тем, чем она является сейчас. А сейчас в России книга — большое недоразумение. Книги должны остаться в виде эстетических объектов, которые приятно брать в руки, листать, вдыхать. Половину же книг, особенно информационные издания, просто необходимо переводить в электронный вид, это касается не только справочников и словарей, но и просто «чтива». Это и для зрения полезно и вообще... Книги сами поделятся на те, которые могут существовать в электронном виде, и которые могут существовать в бумажном виде.

Вы согласны с тем, что было высказано здесь на ярмарке, на круглых столах, что бумажная книга останется только для какого-то элитарного круга людей, что это будет дорогая вещь? Каким вы видите будущее бумажной книги?

Я думаю, что процент так называемых «людей книги» останется. Раньше много говорили про «самую читающую страну в мире», но мы же понимаем, что чтение «макулатурного» Пикуля не было показателем высокого интеллекта. Лишь небольшой процент людей читает умную книгу. Ну, может быть, их станет еще меньше. Но я уверен, что останутся люди, которые читать будут всё: электронные, бумажные – разницы нет. Потому что электронные книги будут совершенно другие, на ощупь это будут те же бумажные страницы, они будут шуршать…Почему нет?

Дмитрий Веденяпин, Лев Рубинштейн, Елена Костюкович и Андрей Бондаренко в Старом городе (Иерусалим)

Пахнуть, может быть, будут?

Мне не очень нравится, когда книги светятся. У меня не очень хорошее зрение, я не могу читать книги со светящимися файлами. Я думаю, что изобретут тысячи способов сделать так, что электронная книга будет не хуже, чем бумажная. Даже, если бумажной книги не будет вообще. Электронная книга ведь дает гораздо большую возможность иллюстрирования текстов, комментирования, перекрестных ссылок.

К тому же даже бумага, на которой печатаются книги в России, настолько плоха, что лучше бы ее не было.

В смысле – во всех издательствах без исключения или в разных издательствах по-разному?

Во всех издательствах без исключения. Потому что, собственно, хорошей бумаги и вообще такой культуры книги в России практически нет.

Она утеряна или не приобретена?

Как искусство создания хорошего автомобиля – оно утеряно или не приобретено?

Хороший вопрос… Я считала, что хотя бы в издании книг мы держимся на мировом уровне…

Нет. Я не говорю о содержании сейчас. Что касается качества полиграфии… Когда в первый раз ездил в Америку в 1991-м, то привез свои детские книги издательства «Детская литература». Все восхищались, каким образом мне удалось так удачно подобрать бумагу двухсотлетней давности, каким образом технологически краска не расплылась на такой бумаге… А ведь это была бумага, на которой печатали лучшие книги. Ну, это же курам на смех.

Посмотрите книги, изданные на Западе. Они могут быть не ахти какие по оформлению, но там есть определенная культура бумаги, определенная культура обложки, супер обложки. Во время Иерусалимской ярмарки мы были в израильской типографии, я был поражен, насколько там технологически все сделано. Не могу сказать, что всё хорошо, но то, что работает – работает на полную катушку. У нас, я боюсь, такого никогда не будет.

А из-за чего? Потому, что нет денег или еще почему-то?

Не знаю. Даже, если люди пытаются делать что-то дорогое, все равно получается что-то вторичное и дешевое.

Почему? Нет технологий? Мы не знаем тонкости профессий?

У нас же экономят не на том, на чем нужно. У нас же хотят сэкономить на художнике, на технологе… «А зачем нам это? Мы сами возьмем и сделаем. Мы сделаем, как на Западе, но это будет обязательно по-своему».

Вы как художник занимаетесь и оформлением, и материалом обложки, и бумагой? Или вы занимаетесь только оформлением?

По большому счету я всегда стараюсь заниматься всем макетом. Как правило, я отказываюсь заниматься книгой, если мне говорят, что «макет мы уже сделали». Как правило, я тогда отказываюсь от такой работы вообще. Много раз было, когда выходит книга, а там даже не мой макет. Хотя я макет сделал. Нет, издательства к этому относятся иначе. Раньше, в девяностые, были маленькие издательства, которые и определяли «современность» и «перспективы» рынка. Теперь они практически уничтожены: разорены или поглощены монополистами. А эти монополисты — типичные жлобы, колоссы на денежных ногах. У них одна национальная идея — всё делать наперекор мировой традиции, потому что для них главное — деньги. А что продавать — книги или памперсы — всё равно. Мы все-таки страна третьего мира.

Обложка книги А. Бондаренко: "Когда мы выпустили «О грамматологии» Деррида, тот прислал восторженное письмо, написав, что наше русское оформление было заложено в эйдосе его книги, написанной в 1967 году" (см. подробнее).

Я думаю, что скорее умрут эти крупные бумажные издательства, которые делают безумные деньги на книгах, но совершенно не думают о перспективах, и в этом, их слабость, кстати. Есть шанс, что поднимутся электронные издательства, опять же из «маленьких», совершенно новые. Может быть, западные придут, может – свои образуются. Потому что возникают совершенно другие проблемы, совершенно другие способы продажи, совершенно другое отношение к текстам, к правам – ко всему. Совершенно другой способ зарабатывать деньги.

А у вас есть представление о том, какая обложка больше востребована? Я слышала мнение одного редактора гламурного журнала, он сказал, что «у нас больше идут блондинки с большим бюстом». Есть ли какие-то такие ноу-хау для художника книги, учитываете ли вы это?

Сейчас все говорят, что основные покупатели – это женщины, что надо делать обложки для женщин, а я считаю, кто книжки, как говорила Раневская про кино – это «плевок в вечность», поэтому я стараюсь, чтобы это были продаваемые книги, но не до такой степени. Понятно, что, если поставить какую-нибудь тетку на обложку, то книга сразу начнет продаваться. Но кто станет ее покупателем? Есть какие-то мировые традиции в рекламе автомобилей, начавшаяся с шин «Пирелли», там обычно используют обнаженных женщин. Я не считаю, что это должно переходить на книжки.

Ходите ли вы в книжные магазины? Или вам, как художнику, присылают рукописи?

Конечно, хожу. Я же люблю читать. А рукописи мне присылают для работы.

Какие маркеры помогают отличить хорошую книгу от плохой?

Я ее рассматриваю, как она сделана. Плохую, как правило, не беру, просто мимо прохожу… Каких-то особых маркеров нет. Конечно, я слежу, что происходит на рынке, что делают другие художники.

Может так быть, что вы не купите книгу, если плохая работа художника, если вам не понравится, как она сделана?

Я не считаю, что оформление – это самое главное в книге. Скорее, если мне интересна книжка, я ее даже в плохом оформлении куплю. Ну разве что она, ну совсем неудобочитаемая.

То есть, текст для вас первичен?

Да.

Последний вопрос: что вы сейчас читаете? Что вызвало ваш наибольший интерес, что бы вы порекомендовали?

Я сейчас читаю в основном по работе, к сожалению, иногда по двадцать книг в месяц. Для себя, в основном — в отпуске, в основном — нон-фикшн, и поэзию — на ночь. Работаю с издательством «Корпус», это бывшее издательство «Иностранка» — прекрасная переводная литература, а также с прекрасным еврейским издательством «Книжники», оно же «Лехаим», и оно же отчасти издательство «Текст». Их книги советую читать всем.

Спасибо!