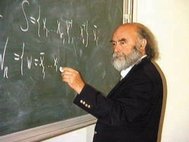

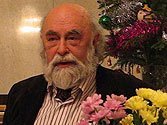

Об итогах выборов в РАН и о том, как ученые должны реагировать на политические события в стране - в интервью с доктором физ.-мат. наук, главным научным сотрудником Санкт-Петербургского отделения Математического института РАН Анатолием Вершиком. Беседовала Наталия Демина.

Что вы думаете по поводу состоявшихся выборов в Академию наук? В частности - неизбрания лауреата Филдсовской премии Стаса Смирнова.

Я бы хотел поговорить не столько о выборах, сколько о позиции Академии в целом. Выборы в РАН в какой-то мере характеризуют эту позицию. Первое, что я должен сказать, что я очень давно и активно говорил, что Академия не должна отгораживаться от тех, кто хочет участвовать в научной жизни России, но имеет постоянную работу на Западе. Но эта точка зрения не очень популярна, официальные лица не высказываются против нее в открытую, но видно, что она им по ряду причин не импонируют. Не буду называть некоторые очевидные причины этого. Однако одна, не столь очевидная причина состоит в том, что не очень понятно, как организовать сотрудничество с нашей научной диаспорой в рамках нынешнего функционирования Академии и науки в России.

Было много критических замечаний по поводу мегагрантов – конкурса проектов, проведенного под эгидой Министерства образования и науки РФ, но, тем не менее, они оказались довольно полезными. В частности, то, что сделал Стас Смирнов у нас в Петербурге, Федор Богомолов и Борис Дубровин в Москве, это очень неплохое начало. Но что дальше? Скоро закончатся 2-3 года грантовых проектов, и как будет дальше строиться взаимодействие и будут ли сохранены полезные начинания – совершенно непонятно.

Другая идея, о которой я уже писал, состояла в том, что мы (Академия) должны были за эти 20 лет (с 1991 года) хотя бы приблизительно наметить концепцию, как по-новому взаимодействовать с мировой наукой. Фактически, за исключением того, что стали доступны научные командировки и научный туризм, ничего нового в плане международного сотрудничества нет, и это очень печально. Ситуация в корне изменилась и нужны новые идеи. Пожалуй, кроме напрашивавшегося решения о создании РФФИ, больше ничего не появилось. Нужна, например, более гибкая структура международного совместительства для ученых и преподавателей, гораздо больше научных ставок, позиция постдоков и др.

Были и есть различные конкретные предложения для усиления международного сотрудничества. Например, предлагалось сделать совместную научную сессию с AMS (Американским математическим обществом), как это делало AMS с другими странами. И эта идея была руководством AMS поддержана. Или идея создания институтов типа Advanced Study, разнообразные совместные проекты типа международных мегагрантов и т.д., но такие вещи, очевидно, не в духе ни нынешней власти, ни Академии. Очень многое из этого обсуждалось на прошлогодней конференции, прошедшей в Европейском Гуманитарном университете под названием «Российская научная диаспора и будущее российской науки» (Была выпущена брошюра с выступлениями). Академия проигнорировала эту интересную конференцию.

Что касается самих выборов в Академию наук, то я мог бы многое об этом сказать. Меня не удовлетворяет ни процедура, ни их конкретика. Сам я отказался от участия в последних выборах. Любопытно, что если сравнить мнения западных ученых о нашей математике (это легко сделать, потому что есть много разных критериев, каждый в отдельности не стоит преувеличивать, но в совокупности они дают цельную картину), то получится, следующее. Есть большое несоответствие между оценками Академии, которые выражаются в итогах выборов в РАН, и оценками российских ученых, существующими в мировой науке. Конечно, эти два списка пересекаются, но, тем не менее, различия очень большие.

Что, на ваш взгляд, стоило бы изменить в первую очередь?

Я хочу сказать по этому поводу одну, как мне кажется, ключевую вещь. Безусловно, роль научных администраторов в современной науке очень велика. Их надо воспитывать, пестовать, поддерживать, платить им большие деньги, но им нужна или отдельная академия, или другой способ их поддержки. Не надо избирать директоров всех институтов РАН или начальников крупных производств, а особенно политиков, в Академию наук, которая была задумана совсем для другого. Ученые и администраторы даже научные – это совершенно разные ипостаси. Эта традиция смешения невозвратимо изменила лицо Академии.

Не хочу сказать ничего плохого о членах РАН, многие из них мои хорошие друзья и коллеги, но это смешение ученых и администраторов в одной Академии невыгодно для обеих сторон. Для администраторов – потому что они чувствуют некоторую свою научную неполноценность или же делают вид, что у них все ОК. Для ученых эта ситуация некомфортна потому, что они не хотели бы, чтобы их смешивали с администраторами.

И второе, о чем мало, кто говорит вслух, но мне кажется важным, это то, что нужно немедленно ликвидировать академические стипендии член-коррам и академикам. Это, во-первых, будет правильно, и я думаю, что большинство членов РАН этого просто не заметит, а что касается общего оздоровления климата, то это, безусловно, будет очень полезно. И, кстати, уменьшит суету вокруг Академии и подозрительную тягу в нее. Если под Академией наук понимать сумму лучших научных умов, то ее члены должны иметь те же преференции, что и в других странах, где это, с одной стороны, почет, а, с другой, свидетельство чисто научных заслуг и больше ничего.

Лучшее, что в сейчас есть в Академии, – это высокий уровень лучших научных институтов. Я думаю, что математика пока остается на неплохом уровне. Не знаю, как в других науках, но думаю, что во многих физико-математических и естественных дисциплинах это так.

Мы спорили с одним коллегой-журналистом по поводу неизбрания Стаса Смирнова. Коллега высказал мнение, что Стас не может быть действительным членом Академии, если у него есть постоянная позиция в Швейцарии. «Как же он будет получать здесь зарплату, если он будет двигать швейцарскую науку?». Пожалуй, такой точки зрения придерживаются многие. Каков международный опыт? Может ли ученый стать академиком Национальной академии США, если он является постоянным профессором, скажем, во Франции?

Об академической зарплате я уже сказал, ее просто не должно быть, что же касается ситуации в России, то это очень конкретный вопрос. Нельзя буквально перенимать (или не перенимать) опыт других стран, если нет схожих обстоятельств. Дело в том, что Россия столкнулась с проблемой, которая мало похожа на проблемы других крупных научных держав. Огромное количество сильных ученых в возрасте 35-55 уехали из России на Запад, начиная еще с «еврейской» эмиграции 1970-80 гг. Не будем обсуждать причин этого, но данная возрастная когорта в стране драматически малочисленна.

Очевидно, что среди уехавших – воспитанники наших научных школ, наши ученики, наши друзья, с которыми у нас есть и сейчас постоянные связи и общие научные интересы и взгляды. Многие из них хотят принимать участие в российских делах и нужно стремиться к тому, что поддерживать естественное желание к человеческому и научному взаимодействию. Наши соотечественники хотят иметь учеников отсюда или наоборот хотят посылать своих учеников сюда, хотят, чтобы было больше контактов.

Как не понять, что надо всячески способствовать установлению связей с нашими соотечественниками и необходимо использовать их стремление к сотрудничеству. Это, кстати, относится не только к науке. Я когда-то говорил, что идея связи с диаспорой могла бы быть вообще ведущей идеей в российской политике. Но, я не говорю о власти, подозрительно или даже враждебно, как можно понять из высказываний и действий первых лиц, относящейся к этому. Но и отношение Академии к такому сотрудничеству весьма прохладное. Не надо было удалять ученых, имеющих позиции на Западе, под надуманными предлогами из наших институтов (положительный пример, где этого не сделали, это ИППИ РАН). Надо активно изыскивать формы участия в совместных работах.

Главная проблема здесь еще и в том, что из-за отсутствия этого среднего поколения происходит ускоренное отставание от мировой науки, теряются контакты, исчезают современные направления математики. Активное сотрудничество с нашей диаспорой – прямой способ воспрепятствовать такой негативной тенденции. К сожалению, признаки такого отставания есть, и они появились уже давно.

С этой точки зрения деятельность таких активных ученых, как Стас Смирнов, Андрей Окуньков (можно назвать еще немало имен, в том числе и из «старой эмиграции»), нужно только приветствовать. Все формы научного сотрудничества будут только во благо. С другой стороны, шевеление плечом «А зачем они нам нужны?» или взгляд искоса «Да у них постоянные позиции на Западе», обходятся для нашей науки очень дорого. Я мало сомневался в том, что избрание Смирнова не состоится. Оно еще не подготовлено всей политикой и деятельность Академии наук. Но не в этом дело и не надо преувеличивать роль выборов. Как сказал один мой старый друг по поводу неожиданного избрания в Академию одного хорошего ученого: «Я не изменил отношения к нему из-за этого избрания. А вот к Академии стал относиться несколько лучше». Так что пока подождем к ней относиться несколько лучше.

Мы разговариваем с вами на стыке 2011 и 2012 годов. Что в математике, на ваш взгляд, было самыми интересными событиями уходящего года?

По счастью, в математике всё время происходят события разной степени крупности. То, что произошло в 2006 году (доказательство Г. Перельмана) – явление редкое, и нельзя ожидать, что такое будет каждый год. В целом прошедший год был хорошим, хотя может быть и рядовым. В научной области появилось много хороших работ и думаю, что это будет продолжаться. Ярких событий в математике я, пожалуй, назвать не могу, а что касается других наук, то многие ожидают новостей с Большого адронного коллайдера.

Для вас это важно?

Да, я даже знаю, что такое бозон Хиггса, и я думаю, что открытия в этой области были бы интересны и для математиков тоже. Так что ожидания, конечно, есть.

Какие интересные мероприятия будут в 2012 году?

Мы стараемся, хотя это не всегда получается, чтобы отмечались крупные даты и даже не только из-за того, чтобы отдать должное тем, кто это заслужил, но и еще и потому, что это способ концентрации и привлечения молодых людей. Так, в январе будет 100 лет со дня рождения лауреата Нобелевской премии по экономике Леонида Канторовича (19 января). В связи с этим организуются сразу две конференции. Одна, общенаучная, более широкая, пройдет в СПбГУ в феврале. В июне состоится математическая конференция Институте Эйлера. Она будет посвящена более узкому вопросу, даже не всей его экономической деятельности, а вещам, связанным с транспортной задачей, т.н. optimal transportation. В математике сейчас – это очень модная и популярная проблематика.

В следующем году будет столетие Израиля Моисеевича Гельфанда (род. 1913), которое тоже нужно отмечать не только в США, но в России.

Недавно я решил посвятить заседание своего семинара столетию замечательного американского математика Шизуо Какутани, который, кстати, работал над проблемами, которыми занимался и Леонид Витальевич Канторович. Мне кажется, что мы мало уделяем внимания истории мировой и нашей науки и редко рассказываем об этом молодежи.

Вы побывали в Москве в конце декабря, с чем был связан ваш приезд?

Я участвовал в работе жюри конкурса «Династия», ставшего продолжением конкурса Пьера Делиня. Пьер многое сделал для российской математики, он отдал часть своей премии на организацию стипендий молодым российским математикам, а теперь его дело подхватил фонд Дмитрия Зимина. Я должен сказать, что уровень этого конкурса в этом году исключительно высокий. Конкуренция между молодыми ребятами невероятная, на заседании жюри проходила серьезная дискуссия, кто достоин стать лауреатом, потому что есть много сильных работ. Их гораздо больше, чем премий. Думаю, что число премий нужно резко увеличить, а Дмитрию Зимину – низкий поклон за его инициативы. 0

Недавно, благодаря Михаилу Громову [лауреату Абелевской премии 2009 г. – Н.Д.], мы учредили в Санкт-Петербурге так называемую Рохлинскую стипендию для студентов и аспирантов. В.А. Рохлин – это замечательный математик, он был учителем и М. Громова и моим. Но таких стипендий и премий катастрофически не хватает. В России мало именных стипендий как для молодежи. Так и для состоявшихся ученых. Хочу воспользоваться возможностью и призвать успешных бизнесменов, меценатов, крупных ученых – вы должны жертвовать средства на перспективное и благородное дело --- поддержку научной молодежи; это самое выгодное помещение капитала в будущее страны.

Приятная новость состоит в том, что в последние несколько лет я наблюдаю заметное оживление среди молодых математиков. Итоги научных конкурсов (Мёбиуса, Делиня-«Династии» и Рохлинский) говорит о том, что идет новая волна молодых сильных математиков и это замечательно. Если бы в Академии и в научных институтах других ведомств появилось бы больше мест для работы математиков, то это оживление привело бы к серьезному пополнению поредевших научных кадров. Инициатива Высшей Школы Экономики. создавшей математический факультет современного уровня – прекрасный пример для других.

Как вы отнеслись к тому, что Михаил Громов был избран иностранным членом Академии наук?

А вот это замечательная новость! Это очень здорово, я уж не говорю о том, что он этого достоин. Мы его любим, и я его помню еще с его первого курса. Это хороший признак, потому что в советское время это вообще было бы невозможно. Научный уровень этого математика столь велик, что было бы странно не сделать этого.

Он собирается приехать в Россию, в Москву?

Я с ним общался последний раз перед Новым годом. У него таких планов не было. Я думаю, что в принципе он не против, он здесь был несколько раз.

Может быть, стоит пригласить его выступить здесь с лекциями?

У него нет недостатка в приглашениях из России, проблема, чтобы он хотел приехать сюда сам.

Что вы думаете об участии многих ученых и преподавателей университетов в митингах и других политических акциях? Ряд наших коллег были наблюдателями на выборах и потом опубликовали свои статьи об этом, а несколько человек даже отсидели по 15 суток…

Дело по-моему не в выборах… Если вспомнить историю дореволюционной России, то очень характерна фигура либерального профессора университета и даже члена Академии, который не боялся высказываться по политическим проблемам и помогал своим ученикам-студентам, попавшим в немилость из-за их политической деятельности и т.д.

Конечно, советская власть истребила сам тип либерального ученого. Нечего об этом говорить – это было с самого начала инициировано Лениным (высылка ученых на «Философском пароходе» в 1922 г.) а его ученик – «успешный менеджер» довел истребление либеральной профессуры до физического конца. Не думать самостоятельно, следовать только официальному партийному курсу, поддерживать и одобрять – вот фактическая цель советского воспитания молодежи с самых ранних времен. Все сомнения в верности политики партии, все недовольство – есть следствие деятельности разведслужб и агентов влияния.

Я хорошо помню программную статью появившуюся с приходом Андропова к власти, в которой объяснялось, что деятельность диссидентов – это результат тщательного разработанного плана в ЦРУ, появившегося после смерти Сталина и ставящего целью уничтожение советской России. Далеко ли от этого бреда отстоят высказывания нынешних высших политических чинов страны, рассматривающих жесткую и небеспочвенную критику власти, как оплачиваемую пропаганду? Впрочем, это неудивительно, большинство этих чинов были и есть единомышленники и воспитанники советских авторитетов тех лет.

Но ведь даже в советское время были и И.П. Павлов, и А.Д. Сахаров и еще ряд имен. В свою очередь Академия прославилась в брежневско-андроповские времена почти единогласно подписанным письмом с резким осуждением поведения А.Д.Сахарова, но тогда отказ подписать такое письмо был чреват дальнейшими трудностями, Мы помним, как коверкали тогда судьбы несогласных, и как деформировались души тех., кто все понимал, но боялся выразить несогласие. Тем не менее, даже в 60-70 ее гг. среди ученых было больше «диссидентов», чем сейчас. Сейчас не может (во всяком случае, как правило) быть опасений за свою научную карьеру и жизнь, у того, кто хочет высказать свое несогласие. Сейчас есть Интернет, и другие формы публичности, но много ли мы слышим высказываний ученых по насущнейшим проблемам страны?

Я далек от мысли, что Академия Наук может стать «коллективным Сахаровым», но кто, как не ученые, понимают глубину пропасти, отделяющей нынешнюю власть от интеллектуальной элиты страны? Кто лучше их видит попытки этой власти законсервировать страну в постсоветском обличии на долгие времена? Кому, как не им очевидна ее претенциозность и некомпетентность. Точка зрения ученых должна быть тем весомей, что им особенно очевидна карикатурность «системной» оппозиции и фанфаронство «несистемной».

Самодовольство и самоуспокоенность – вот что губит нынешнюю российскую научную элиту. Робкое молчание ученых и Академии в обстановке, когда могли бы решаться кардинальные вопросы будущего страны, прискорбно и постыдно. Это продолжение жалкой советской традиции. Академии в России пристала бы роль институции, полностью независимой от власти, у нее достаточно для этого интеллектуальных и других возможностей. Может быть, именно потому, что это пока далеко не так, власть позволяет себе полностью игнорировать отношение к ней думающей части общества.

* * *

В заключение своего интервью А.М. Вершик воспользовался возможностью сказать несколько добрых слов о замечательном педагоге в области математического образования Н.Н. Константинове, которому 2 января 2012 года исполнилось 80 лет:

Николай Николаевич Константинов – один из тех людей, может быть не очень заметных на фоне математических звезд, но на которых держится высокий уровень школьного математического образования в России. Причем в очень разнообразных проявлениях: это и олимпиада Ломоносова, и Турнир городов, и летние школы и другие вещи. Многое из того, что он придумал – «ноу-хау» России, его идеи пытаются заимствовать и на Западе. Несмотря на массу трудностей, научные олимпиады у нас по-прежнему на очень хорошем уровне благодаря таким людям, как НикНик. И я желаю ему здоровья и продолжения его замечательной деятельности!

Сокращенная версия интервью опубликована в газете «Троицкий вариант-Наука» (№95, 2012. 17 января).