Эти беглые заметки по ходу развития нашего кризиса не претендуют на сколько-нибудь исчерпывающую характеристику, в том числе даже тех проблем, которые упомянуты ниже. Для меня показалось важным зафиксировать то, что мы сталкиваемся сейчас с чем-то КАЧЕСТВЕННО иным. Это НЕ трансформационный кризис, это результат жизни того, что возникло в России и мире уже после 1991 года, и к восстановлению институциональной матрицы Y (термин С. Кирдиной), экономики раздатка (термин О. Бессоновой) или ресурсного государства (термин С. Кордонского) не имеет отношения. Россия действительно стала теперь частью мировой экономики — однако и мировая экономика стала теперь другой.

Я выражаю признательность В. Широнину, А. Борисову, В. Шапошникову за помощь в обсуждении различных аспектов настоящей работы.

1. Определение понятий

Для начала стоит, всё-таки, зафиксировать несколько банальностей.

Центральной проблемой, отделяющей модерн от постмодерна, является отношение субъектов к реальности. Если в эпоху модерна реальность, несмотря на различие отношения субъектов к ней, признаётся единой сущностью, то в эпоху постмодерна реальностей становится много.

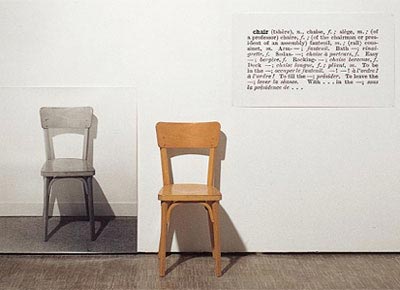

Как это происходит? В.М. Широнин как-то рассказал мне о концептуалистской инсталляции Джозефа Кошута под названием «Один и три стула» (1965).

Рисунок 1. Один и три стула (Дж. Кошут, 1965) [1]

Смысл представленного в том, что стул как материальный предмет, как образ и как текст представляют собой разные концепции.

Тем не менее упомянутые разные концепции не отрицали стула «как реальности». Они только показывали разные стороны этой единой реальности. Здесь есть очевидные переходы и к «абсолютным идеям» Платона, и к модусам, но дело не в этом. Постмодернизм представляет собой продолжение и развитие концептуализма, но совсем в другом направлении. Для того, чтобы его описать, приходится воспользоваться раздражающим многих понятием «дискурс».

Дискурс, по-видимому, - это не то, ЧТО видит субъект, но то, ЧЕМ он видит. Возвращаясь к стулу, один субъект увидит здесь ряд материальных предметов — к стулу необходим стол, кровать, шкаф; его можно отремонтировать или сжечь — если, конечно, материал, из которого он сделан, — дерево. Другой субъект будет обсуждать краски, перспективу и связанные с этим ассоциации. Третий — стул как место, социальный статус, или, например, как физиологическое отправление.

В рамках разных дискурсов реальность распадается, точнее, число реальностей становится равным количеству дискурсов. Последние предопределяют структуру системы, в рамках которой живёт и действует тот или иной субъект.

Можно ли понять реальность, находясь ВНЕ этой реальности? Может ли субъект МЕНЯТЬ дискурсы? Это отнюдь не праздные вопросы для постмодерна. Хрестоматийным примером является творчество известного писателя В. Сорокина — он использует очень своеобразный понятийный ряд. Другими словами, если для характеристики эстетики упадка немецкие романтики использовали руины, луну, запахи акации, то Сорокин для этой же цели вводит какашки, члены, клиторы… Для читателя, у которого реальность выстроена исключительно как мир материальных предметов, читать такое совершенно невозможно. Естественно, что акция сожжения книжек Сорокина, предпринятая молодыми «Нашими», возможна именно в этом дискурсе — бумажную книжку сжечь можно, а символический текст — нет.

Однако как оценивать человека, который живёт исключительно в материальном мире? Более жёсткого определения, чем ввёл тот же В. Сорокин, придумать трудно. В одном из его романов такие люди опознаются как «мясные машины»…

Всё это можно было бы не обсуждать, если бы постмодернизм был только течением. Дело, однако, в том, что это — эпоха. И для экономиста крайне поучительно наблюдать, как различные дискурсы формируют (или, если угодно, деформируют) сферу его профессионального знания. Тем более что всё это наиболее ярко проявляется в эпоху кризиса, первого настоящего глубокого кризиса эпохи постмодерна в России.

Традиционным различением для экономистов являются финансовые, собственно экономические (реальные!) и институциональные процессы. Они имеют различную скорость и длительность, при этом накладываясь и взаимно влияя друг на друга. Об этих процессах, собственно, далее и пойдёт речь.

2. Финансовый кризис

Когда говорят о сегодняшнем кризисе, то в первую очередь говорят о кризисе американских финансов, который явился причиной и мирового кризиса. В качестве проявлений этого явления указывается обвал фондовых индексов, банкротство финансовых институтов, включая банки, скачки (резкие обвалы и подъёмы) мировых валют.

Этот кризис не явился неожиданностью для многих экономистов. Один из самых острых памфлетов на эту тему — «Судный день американских финансов» У. Боннера и А. Уиггина [2] был опубликован ещё в 2003 году. Прогноз, данный в книге, сбывающийся теперь на наших глазах, должен был бы весьма заинтриговать российских экономистов, однако особенности эпохи постмодерна таковы, что книга не попала в круг чтения и обсуждения нашего профессионального сообщества. Тем более, что она грешит неточностями, повторами; возвращает к вопросам, характерным для эпохи модерна, — о роли золота, о финансовой оценке реальных активов… Все эти вопросы не были решены современной теорией, но отброшены как неактуальные (это — тоже свойство постмодернизма применительно к общественным наукам) — и теперь возвратились вновь.

Обсуждать их теперь в данном беглом обзоре, конечно, нет смысла — это потребовало бы отдельной статьи. В рамках же предлагаемого взгляда на истоки и причины кризиса гораздо любопытней история недавней полемики о наличии/отсутствии связей российских финансов с мировыми:

- мы накопили такие громадные золотовалютные резервы, что никакой мировой кризис России не страшен;

- российский фондовый рынок слабо связан с мировым рынком, поэтому капитализация российских компаний и индексы РТС и ММВБ будут расти;

- российская банковская система весьма устойчива.

Эти высказывания звучали неоднократно из уст и представителей финансово-экономических властей, и профессиональных экономистов, поэтому нет смысла давать ссылки — здесь и далее я привожу именно штампы. Слабой альтернативой им были апокалиптические высказывания некоторых коллег, перешедших в «радикальную оппозицию». Здесь важно, с чем сравнивать, а сравнивают у нас обычно с 1998 годом, годом последнего крупного российского кризиса. И в свете этого сравнения все указанные клише были верны.

Чуть позже зазвучали иные голоса:

- золотовалютные резервы и Стабилизационный фонд подозрительно быстро сокращаются;

- российский фондовый рынок сильно связан с мировым рынком, а поскольку объём нашего рынка мал, то на нём отрицательные мировые тенденции сказываются гораздо сильнее, чем на мировых биржах;

- российская банковская система слаба и неустойчива, поэтому её нужно поддерживать: она не только не может обеспечивать финансовые потребности реального сектора, но её будущий крах вызовет большие потери населения, которое доверчиво принесло в банки свои сбережения.

Частично эти утверждения делали те же самые люди, которые произносили и первые штампы. Однако дискурс их поменялся — оказывается, государство обязано что-то делать…

Правительство стало помогать избранным банкам, увеличило гарантии по вкладам… В это время редактор обнинской газеты «Час пик» В. Шапошников задал удивительный и довольно-таки неожиданный для меня вопрос: «Могут ли «силовики» обеспечить выполнение банками принятых на себя перед правительством обязательств по поддержке экономики?»

А зачем это силовикам обеспечивать подобное? Но ведь и живём-то в России, в постмодерновую эпоху… и почему-то наши банки, вместо того, чтобы заниматься зарабатыванием денег в родной стране, предпочитают переводить их в твёрдую валюту и вывозить её за рубеж. Что, естественно, укрепляет курс доллара и ослабляет рубль, к недоумению наших граждан. Кризис-то вроде бы в США, а почему доллар растёт?

Тут, однако, нефть стала дешеветь. И авторитетные эксперты объяснили понимающему населению — нефть дешевеет, рубль падает. Это понятно, это «работает». Вопрос — насколько упала цена на нефть, насколько обесценился рубль — в этой логике уже неважен. И претензии к банкам несколько ослабли: тут такое… у нас (! — кто это, МЫ?) нефть подешевела.

Возвращаясь к силовикам: вопрос, конечно же, не праздный. В России достаточно высокая степень концентрации банковского капитала, поэтому обеспечить контроль за поведением ста — ста пятидесяти банков (читай — 150 банкиров) для спецслужб — задача сугубо техническая и решаемая. Однако когда начинаешь смотреть список «главных банкиров», то вопрос встаёт по-иному: Г. Греф, А. Лебедев, М. Задорнов, П. Авен… три бывших министра, один сенатор, а ведь список можно и продолжать. Если вернуться в век модерна, скажем, к такому неоднозначному премьеру — председателю ВСНХ, как Ф.Э. Дзержинский, то тогда, очевидно, вопрос был бы ТЕХНИЧЕСКИМ. А вот для нынешнего премьера В.В. Путина, очевидно, это вопрос ПОЛИТИЧЕСКИЙ, с бывшими коллегами нужно договариваться, посадить их за нарушение достигнутых договорённостей не получится. И в этой ситуации силовики проконтролировать банкиров не могут. Не их компетенция.

Финансовый кризис — это всегда кризис ДОВЕРИЯ. Обмен титулами собственности, долговыми обязательствами, деньгами, которые суть представляют собой обязательства государства, возможен только тогда, когда действующие в социуме отношения отдельных людей, их групп и сообществ подчиняются общепринятым правилам. Другими словами, финансовая стабильность возможна только в так называемом «правовом государстве», которое, как это убедительно показал Ф. Закария [3], вовсе не обязательно должно быть демократией. Причины российского финансового кризиса в том, что банкиры не верят ни правительству — они сами были в правительстве, и знают, что это такое, - ни руководителям фирм реального сектора, и прячут деньги там, где, как им кажется, их не найдут — так как не будут искать: руки коротки. Почему — ответ в последней части.

Здесь же стоит обсудить абсолютно фантастическую жизнь российских предпринимателей, которых, будто в насмешку, экономисты и называют «реальным сектором». Такие вот настоящие, реальные парни…

3. Этот фантастический реальный сектор

Весь прошлый год официальные политические лица и профессиональные экономические комментаторы пугали российское население угрозой голода. Хитрые американцы, снабжающие мировой рынок сырьём, в условиях высоких цен на нефть стали перегонять еду в биоэтанол. На Украине засуха. Поэтому росли закупочные цены на сельхозсырьё, а следом — росли и розничные цены на пищу. Прогнозы — вполне апокалиптические: еда будет дорожать. Китайцы и индусы разбогатели и стали больше кушать.

Всё лето 2008 года закупочные цены на сельхозсырьё — пшеницу, молоко, мясо — снижались. Отчасти я писал об этом на "Полит.ру" [4]. Как обычно, это не нашло отклика — дискурс у нас с профессиональными экономическими комментаторами, включая глубоко уважаемых мной Г. Гриценко и А. Привалова, разный. А розничные цены продолжали себе расти, не замечая ни снижения издержек пищевой промышленности, ни роста урожая. Вдобавок в динамике наблюдаются любопытные разрывы — с чего-то вдруг в последний месяц начали дорожать куриные яйца, опережая рост цен на куриное мясо.

Теперь вот вроде бы и закупочные цены на молоко и мясо по ряду регионов повысили — стало быть, жди очередного витка правдоподобных объяснений, почему дорожают продукты первой необходимости. И, конечно же, здесь объяснят всё и про рост издержек, и про рост спроса на продовольствие со стороны народов Азии — и всё будет правдой в этой картине мира…

В России цены растут, начиная с пятидесятых годов прошлого века. Представить себе ситуацию дефляции в нашей стране не может ни один хозяйственный субъект. Максимум, что может произойти, — временное снижение цен отдельной фирмой на отдельные товары под угрозой санкций со стороны государства. Стандартный ответ на все экономические трудности — сокращение объёмов производства, увольнения работников и повышение цен, ничего другого наши предприниматели не умеют делать В ПРИНЦИПЕ.

Да и с чего бы? Ведь так и ведут себя все монополии во всех странах. Если же взглянуть на российскую экономику со стороны, то она сверхцентрализована и монополизирована. Вряд ли будет большим преувеличением сказать, что мы вернулись в советскую эпоху министерств, комитетов, главков и трестов, и цены устанавливаются путём соответствующих договорённостей между ними, а не путём торга на рынке. Исключением пока является уже упомянутое сельское хозяйство — и оно подтверждает общее правило: там, где существует конкурентный рынок, цены время от времени снижаются. Постепенно, по мере сокращения числа сельхозпроизводителей (между прочим, одновременно с сокращением численности сельского населения и деревень), предложение сельхозпродукции будет становиться всё менее эластичным, и цены и здесь будут расти.

Монополизированная экономика предполагает наличие ограниченного количества людей, получающих ренту, и большого количества бедных социальных групп. И у бедных, и у богатых — хотя и по разным причинам — спрос на потребительские блага является неэластичным. Если использовать традиционные микроэкономические схемы, то в этом случае будет иметь место следующая, правда, рассматриваемая в учебниках качестве вырожденного фантастического случая, картинка:

Рисунок 2. Неэластичность кривых торговли

Спрос и предложение имеют низкую эластичность — и рост предложения, связанный с расчётами на увеличение спроса, которое, в свою очередь, является результатом роста доходов, приводит к разрушению работы такого механизма. Рынок, что называется, встаёт - как уже практически перестал функционировать, например, российский рынок жилья. Требуется вмешательство государства, чтобы оно удовлетворило аппетиты монополистов через предоставление дешёвых ипотечных кредитов, выделение жилищных сертификатов и прочие механизмы, стимулирующие спрос. Такое вот у нас «доступное жильё», более напоминающее кладбище:

Рисунок 3. Доступное жильё

Но сколько ДОЛЖНО стоить жильё, если бы российская экономика НЕ БЫЛА бы так монополизирована, как в настоящее время? Ответ известен — стоимость единицы жилья, которую может позволить себе домохозяйство (семья), может колебаться в пределах 2,5-4 годовых доходов домохозяйства. Средняя стоимость 1 кв. м жилья на рынке в США вроде бы в районе $400, средний месячный доход домохозяйства — в районе $4000. И они там не могут расплатиться с ипотекой. То ли дело мы — со средней стоимостью квадратного метра (по крупным городам) — в 40000 рублей и доходом домохозяйства в районе 25000 (это весьма оптимистические оценки, взятые из личных наблюдений, а не из сборников Росстата).

Сколько ДОЛЖНА стоить мебель? Автомобили? Обувь? Одежда? Они же должны как-то соотноситься с доходами населения? Или нет?

Здесь-то и возникает специфический экономический дискурс. А кого у нас в России считают «НАСЕЛЕНИЕМ»?

Для маркетологов и коммерсантов, которые занимаются ценовыми стратегиями и сбытом продукции, ответ очевиден — если человек не предъявляет платёжеспособный спрос, то в категории «население» его можно не считать.

Про борьбу с бедностью много говорили на втором сроке президентства В.В. Путина. Потом как-то замолчали. Похоже, проблема стала «неактуальной». Но именно высокая степень дифференциации доходов предопределяет неэластичность кривых спроса на рынках жилья и потребительских товаров. А высокая степень монополизации экономики воспроизводит высокую дифференциацию. Неправильно учили в марксистских учебниках — конкуренция ведётся (и возможна) только в условиях относительного равенства; монополия же неравенство закрепляет. Монополист — ПОЛУЧАТЕЛЬ РЕНТЫ, и подавляющая часть наших «капитанов промышленности» демонстрирует это рентоориентированное поведение.

Так вроде бы у нас есть антимонопольное ведомство, которое ведёт борьбу с корпорациями, не покладая рук. Ага, есть. И случаи снижения цен на отдельные товары и услуги есть. После политических заявлений президента или премьера.

Кризис в реальном секторе будет развиваться, как и прогнозировалось, в ближайшие два года. Сможет ли он сломать эту монополистическую структуру реального сектора — думаю, ответ отрицательный, так как она во многом предопределена институциональными рамками. Об этом и поговорим дальше.

Да, как-то я забыл — у нас же теперь инвестиции-инновации-информация… Мы же теперь вспомнили о науке с техникой. Нанотехнологии собираемся развивать.

Рисунок 4. Российские высокие технологии

Наша жизнь куда богаче дискурсов Джозефа Кошута…

4. Институциональные ожидания

Как уже говорилось, нынешний финансовый кризис часто сравнивают с кризисом 1998 года. Однако имевшее место падение реальных доходов населения (по оценкам — единоразово на 40%), банкротство части банков и предприятий не привели к сколько-нибудь серьёзным политическим потрясениям. Хотя, казалось бы, имелось коммунистическое большинство в думе, премьером был назначен человек, симпатизировавший коммунистам, — Е.М. Примаков, в субъектах Федерации управляли избранные губернаторы, а на местах — выбранные мэры, на телевидении и в газетах шла война между медиаимпериями… И — ничего, тогдашняя конструкция удержалась.

С тех пор господствующий класс консолидировался и конструкцию поменял на куда более жёсткую. И в условиях уже наступившего кризиса продолжает закручивать гайки.

Именно в этом свете следует рассматривать продление сроков полномочий президента. Очевидно, что начавшийся кризис имеет системный, а не финансовый характер — и часть политической элиты всё же это понимает, адекватно представляя себе фазы развёртывания этого кризиса. При этом — что естественно — они хотят сохранить своё господствующее положение и право принимать решения. Далее — простой расчёт: кризис в реальном секторе по-настоящему будет ощущаться уже в следующем году, а к 2010 станет ещё острее, и это приведёт к нарастанию институциональных противоречий как раз к 2012 г. Поэтому принимается решение о продлении сроков полномочий и соответствующем прецеденте изменения Конституции именно сейчас. Уже в 2010 г. Госдума даже в этом своём составе просто не стала бы рассматривать эти поправки уже «на подходе», а дальше было бы ещё проблематичней. Сейчас — было самое время. А в 2012 г. народ проголосует за стабильность и «возврат в хорошие времена» — поэтому победа нынешнего премьера на выборах 2012 представляется практически неизбежной. И это будет уже на шесть лет.

Долгим был рост, долгой обещает быть и депрессия в России. При этом стоит сказать, что ВСЕ политические силы успешно трудились на поприще создания этой конструкции. Особенно стоит выделить все эти правые «силы», «дела». Все родители так или иначе гордятся своими детьми, все родители так или иначе хотят, чтобы дети продолжали их дело. Но нужно иметь очень специфический дискурс, чтобы рассчитывать на ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ успех в случае проведения именно СВОБОДНЫХ выборов для партии, имеющей в качестве политических лидеров детей реформаторов начала 90-х годов прошлого века. И сами-то эти реформаторы в построенной свободной державе ныне без охраны не ходят, что тоже не всегда помогает… Возможно, у М. Гайдар или, скажем, у И. Чубайс получилась бы очень интересная политическая карьера, вступи они в НБП Э. Лимонова. Но вряд ли в этом случае ими бы продолжали умиляться родители. Так что электоральные альтернативы у населения, как всегда в России, весьма любопытные…

Рисунок 5. К выборам 2012 г.

Точно так же любопытна «борьба нанайских мальчиков» — официальных властей и оппозиции по проблеме коррупции. Разъедает она, коррупция, чего-то у них там где-то… Интересно бы знать, в каком месте. Коррупция как раз не разъедает, а предохраняет созданную конструкцию от трения и разрушений; это своеобразная «смазка», которая консервирует распределение власти и институциональные правила. Очень показательна в этом отношении случившаяся летом история с «Эйр-Юнион». Люди пострадали от махинаций, однако за нанесённый им ущерб как-то никто не ответил. Украденные у пассажиров деньги так и не нашли. Государство компанию санировало, людям помогло — вот и хорошо бы. Однако дальше оно почему-то решило оставить эту компанию у себя в собственности, вместо того, чтобы выставить на аукцион. То есть теперь, понятно, и объём государственной собственности, и возможностей для коррупции станет гораздо больше. В общем, правительство наше в очередной раз поддержало предпринимателей.

Рисунок 6. Современный политико-экономический консенсус

Интересно, акции каких российских компаний и кем скупались на те же государственные деньги во время падения фондовых индексов? И что означает как всегда многозначительная фраза А. Чубайса о том, что средства «Нанотеха» размещены «оптимальным образом»? Через три-четыре года узнаем…

Может ли российская исполнительная власть остановить развитие кризиса, повлиять на структуру рынков в реальном секторе, добиться снижения степени дифференциации населения? Теоретически — может. Только вот… послушайте, какой кризис? У нас временные затруднения в гражданском строительстве и банковской сфере, мы к ним серьёзно относимся, вот и Госсовет сказал, что для ликвидации последствий международных потрясений нам потребуется два года.

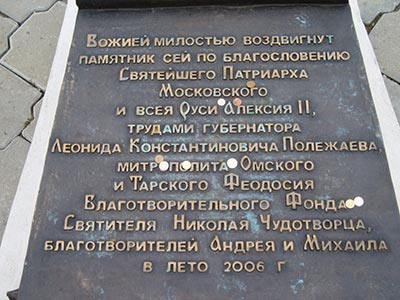

Владельцы российских корпораций, осуществляющих монополистическую практику, совещаются с премьером о том, какие налоговые льготы им нужны для сохранения их «на плаву», чиновники переходят на работу в «реальный сектор»… Борьба кого с кем? Где? И никаких кризисов. Напротив, сплошное духовное возрождение и непрерывный мистический подвиг.

Рисунок 7. Духовный подвиг российской элиты

5. Многополярный мир

Наверное, я ничего не понимаю в мировой политике, но я не верю в многополярный мир. Что-то здесь не так. Попросту говоря, если какой-нибудь проходимец с целью, которая уже много веков остаётся неизменной, — а именно, приватизировать один метр государственной границы, или, выражаясь по-современному, сделать оффшор — объявляет о своей уникальной национальной идентичности, то в условиях однополярного мира ему бы сказали — вот тебе деньги на школы, театры, словари — занимайся, но границу не трожь. В условиях же многополярного мира не так. Здесь задают вопрос — это чей проходимец? какого полюса? и кто должен его кормить, снабжать оружием, обеспечивать необходимые демократические процедуры, пока он не убил на своей территории тех, кто не хочет становиться таким же, как он… В этих условиях проходимец начинает получать ренту от избранного им полюса — ну, и это уже навсегда, причём полюс тут выступает то ли в роли заложника, то ли в роли дойной коровы. И это не имеет никакого отношения ни к свободе, ни к демократии.

Странно всё это как-то, и не с России это началось. Думается, что с Маккейном нашим управителям было бы проще — попытались бы договориться: здесь ваши, здесь наши, а вот здесь будем бодаться. Ветеран бы понял — это старая, привычная логика.

Но в постмодернистском мире она не работает. И дело не только в проходимцах. Если часть стран отказывается в расчётах между собой от мировой валюты, каковой был доллар, то мировая валютно-финансовая система становится менее стабильной. Тем более, если это страны Юго-Восточной Азии, включая Китай и Японию.

И что делать? У кого, граждане, есть иены, чтобы купить японский автомобиль, или песо, чтобы расплатиться за аргентинскую говядину? Как это так — мы в Аргентину нефть не поставляем? Ведь кушать-то хочется, особенно после того, как своего, российского крестьянина доели…

Я согласен, от американцев уже все устали. Думаете, японцы или китайцы будут лучше? давайте их. Если они согласятся, конечно, перефразируя Киплинга, на новое «бремя жёлтого человека».

Если же мир всё-таки останется многополярным, то — хотите не хотите — прав был молодой А. Гринспен, надо возвращаться к золотому стандарту и торговать за золото, как это было в мировых расчётах двух полюсов. Но как-то это слабо вяжется с «постиндустриальным» информационным обществом…

Наличие многих реальностей, кажется, гарантирует, что российский кризис будет оставаться частью мирового. Что не исключает наличия для его развития, кроме внешних, и чисто внутренних причин. Это — то, что у нас невозможно никому отнять никогда. И, как обычно, решения элит делают наше будущее всё более запутанным и интересным.

Рисунок 8. О динамике развития кризиса

Примечания

[1] artpages.org.ua/formi/nat-rmort-so-stulom-installyacii-i-manipulyacii.html

[2] Боннер У., Уиггин А. Судный день американских финансов (мягкая депрессия ХХI века). — М.: Социум, 2005.

[3] Закария Ф. Будущее свободы: нелиберальная демократия в США и за их пределами. — М.: Ладомир, 2004.