Исследователи из Московского физико-технического института вместе с коллегами из НМИЦ гематологии разработали методику для определения индивидуальных рисков внутрисосудистого тромбообразования, играющего важную роль в развитии целого ряда серьезных клинических патологий (инфарктов, инсультов). О разработке рассказала пресс-служба МФТИ.

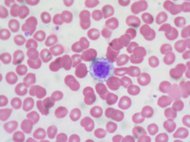

Разработанный биофизиками подход позволяет вычислять вероятность гидродинамической активации тромбоцитов — форменных элементов крови, обеспечивающих ее свертывание. Теперь медики смогут определять критическую величину верхнего артериального (систолического) давления у конкретных пациентов, при превышении которого вклад гидродинамической активации тромбоцитов во внутрисосудистое тромбообразование становится определяющим. Работа опубликована в журнале PLOS ONE.

На практике риски внутрисосудистого тромбообразования принято оценивать на основании лабораторных тестов крови (тромбоэластография, тест АЧТВ, тест генерации тромбина). Они дают определенное представление о том, в какой мере жидкое состояние крови является устойчивым, и позволяют выявлять сильно выраженные тенденции к существенному повышению свертываемости крови и, как следствие, к увеличению риска тромбообразования. Но в этих случаях не принимаются во внимание индивидуальные гемодинамические особенности циркуляции крови у человека: состояние сосудистого русла, интенсивность сердечного выброса и т. д. Поэтому оценка рисков внутрисосудистого тромбообразования при стрессовых ситуациях, сопровождающихся скачками артериального давления, была затруднена.

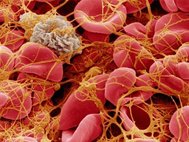

Гидродинамическая активация тромбоцитов в конкретном сосуде начинается при достижении критического значения кумулятивным сдвиговым напряжением. Данный показатель учитывает как амплитуду, так и длительность повышенных сдвиговых напряжений, действующих на тромбоциты со стороны потока. Напряжения сдвига характеризуют силу, действующую между движущимися с разными скоростями смежными слоями крови. Проблема в том, что величина критического значения кумулятивного напряжения сдвига индивидуальна, может существенно варьировать от пациента к пациенту.

«Мы исследовали, как критическая величина кумулятивного напряжения сдвига может зависеть от длины молекул фактора фон Виллебранда. Эти молекулы присоединяются к рецепторам GPIb на поверхности тромбоцитов, выступая в качестве своего рода сенсоров гидродинамических обстоятельств, в которых тромбоциты находятся. Анализ конформационной динамики молекул фактора фон Виллебранда на поверхности тромбоцитов позволил найти аналитическое выражение, связывающее их длину с критическим значением кумулятивного напряжения сдвига», — говорит аспирант МФТИ Денис Пушин.

Величина кумулятивного напряжения сдвига в конкретной артерии напрямую связана с уровнем артериального давления пациента. Найденное в работе выражение позволяет определять индивидуальную верхнюю допустимую границу артериального давления. «Мы полагаем, что знание индивидуальной предельно допустимой величины систолического давления позволит врачам эффективнее планировать персонализированную стратегию антитромботической терапии», — поясняет профессор МФТИ Георгий Гурия.